경기 안산시 한 초등학교에서 3학년 담임을 맡고 있는 김 모 교사는 요즘 수업 시간마다 마음을 졸인다. 주의력 결핍 과잉행동장애(ADHD)를 겪고 있는 학생이 언제 증세를 나타낼지 몰라서다. 아이는 수업 도중 느닷없이 큰소리로 혼잣말하거나 고함을 지르고 갑자기 벌떡 일어나 교실을 마음대로 돌아다닌다. 쉬는 시간이나 체육 시간에는 이리저리 뛰어다니며 급우들을 놀라게 하고 괴롭힌다. 김 씨는 “조용히 타이르고 안정을 찾을 수 있도록 유도하지만 잘 개선되지 않고 반복된다”면서 “아이의 건강도 걱정이지만 급우들이 피해를 보기 때문에 난처할 때가 많다”고 말했다.

ADHD를 겪는 학생들이 증가하면서 교사들이 골머리를 앓고 있다. 교육계에서는 교권 침해 방지뿐 아니라 ADHD 학생의 치료와 다른 학생들의 학습권 보장을 위해 보다 정밀한 대책을 마련해야 한다는 목소리가 나온다.

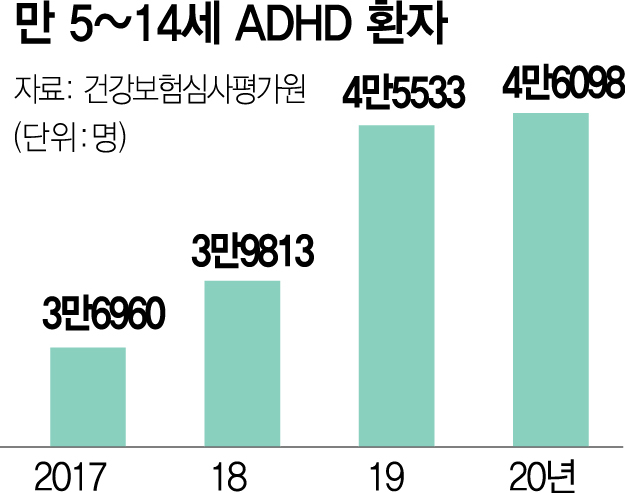

13일 건강보험심사평가원에 따르면 2017년 1만 7874명이었던 만 5~9세 ADHD 환자는 2018년 1만 9075명, 2019년 2만 2589명, 2020년 2만 2471명으로 꾸준히 늘고 있다. 만 10~14세 역시 2017년 1만 9086명, 2018년 2만 738명, 2019년 2만 2944명, 2020년 2만 3627명으로 느는 추세다. 만 5~14세의 ADHD 환자 수가 3년 새 3만 6960명에서 4만 6098명으로 24.7% 증가했다. 통계청에 따르면 2020년 만 5~9세 학령인구는 227만 8285명, 만 10~14세 학령인구는 225만 969명으로 해당 연령대의 ADHD 환자는 전체 학생의 약 1% 수준을 차지하는 셈이다. 의료계는 병원 진단을 받지 않은 학생들을 고려하면 최소 5% 이상의 학생이 ADHD를 겪고 있을 것으로 추정한다.

문제는 ADHD 학생이 많아지면서 교권은 물론 다른 학생들의 학습권까지 침해받는 경우가 늘고 있다는 점이다. ADHD는 주의력이 부족해 산만하고 충동성을 보이는 것이 특징이다. 이런 탓에 사회성이 발달하지 않은 초등학교 저학년 학생들을 중심으로 수업에 지장을 주는 경우가 많다.

ADHD 학생들이 늘고 있지만 교육 당국 차원의 별도 조사나 치료 지원은 부족한 상황이다. 초등학교 1·4학년, 중학교 1학년, 고등학교 1학년 학생들을 대상으로 실시하고 있는 ‘정서 행동 특성 검사’에 집중력이나 자기 통제 관련 항목이 있지만 진단이 아닌 단순 경향성을 파악하는 수준에 불과해 ADHD 학생을 가려내는 데는 한계가 있다.

이 때문에 교육부의 위기 학생 상담 종합 지원 서비스인 ‘위(Wee) 프로젝트’ 역시 ADHD 학생만을 위한 맞춤 지원을 하기는 어려운 실정이다. 교육부 관계자는 “ADHD는 의사 진단으로 판단할 수 있는 ‘질병’으로 분류되는 만큼 정부 차원에서 관련 조사를 하려면 학부모의 협조나 조사 근거가 있어야 한다”고 설명했다.

상당수 ADHD 학생들은 정신과 치료를 통해 약물 치료를 받지만 투약을 중단하는 경우가 많고 아예 치료를 받지 않고 방치되는 경우도 적지 않다.

교육계에서는 ADHD 학생의 치료·회복을 돕고 교육 활동 침해 문제를 해결하기 위해 정부 차원에서 보다 체계적인 대책을 마련해야 한다는 목소리가 나온다. 이재곤 한국교원단체총연합회 정책본부장은 “ADHD는 학교 현장에서 상당히 중요한 문제로 인식되고 있다”며 “국가 차원에서 정책적으로 꾸준히 진단하고 치료까지 지원할 수 있는 교육 복지 시스템을 마련해야 한다”고 강조했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jseop@sedaily.com

jseop@sedaily.com