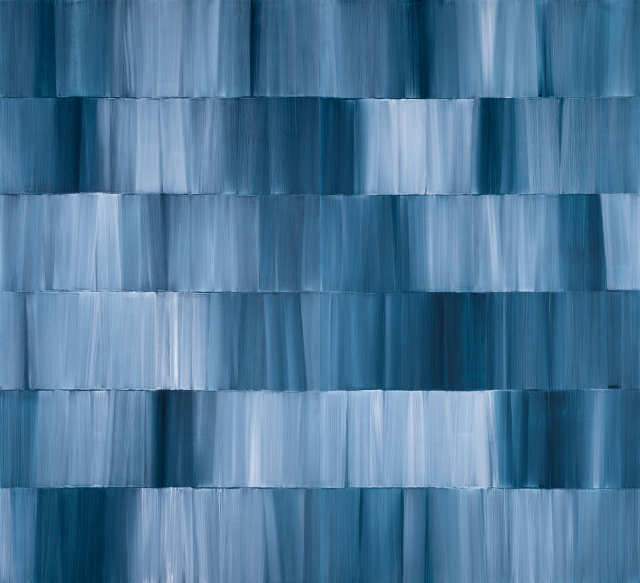

바다가 일렁인다. 파도가 넘실댄다. 반복적으로 오고 간 붓질은 쉼 없이 이어지고 영원히 계속된다. 끝없는 반복은 스스로를 팽창시킨다. 짙푸른 움직임은 어느새 캔버스 밖으로 확장돼 창문 너머 진짜 바다와 포개진다.

“어제의 바다가 오늘의 바다와 다른 것과 마찬가지로, 작가는 한 곳에 머무를 수가 없습니다. 조각하던 물(物·사물)이 그리는 물(水·물감)에 이르렀습니다.”

자연의 재료를 날 것으로 제시하며 1970년대부터 ‘반(反) 조각의 조각가’로 국제적 명성을 쌓아온 조각가 심문섭(79)이 한창 작업하던 자신의 회화 ‘제시(The Presentation)’를 보여주던 손가락을 그대로 뻗어 창밖 통영 앞바다를 가리켰다. 통영은 작가의 고향이자 작품의 근원이며, 작업실이 있는 곳이다. 심 작가가 말한 ‘물(物)에서 물(水)로’는 서울 종로구 평창동 가나아트센터에서 6일까지 열리는 그의 개인전 제목과 같다.

“나는 주로 자연적인 소재, 혹은 이와 유사한 소재를 주로 다뤘습니다. 최소한의 관여를 통해 나무·흙·불·물·돌·철판 등 즐겨 사용하는 물질들이 간직한 내면의 물성을 끄집어내 시각화 했어요. 내 작품 속에는 나무건 돌이건 길을 따라, 중력을 따라 물이 흐릅니다. 물질의 순환과 물의 순환은 생명의 흐름을 이어내는데, 그런 나의 중심에 항상 내 고향 바다가 있습니다.”

그는 15년 전, 통영 작업실에서 바다를 바라보다 붓을 들어 그림을 그리기 시작했다. 그렇다고 보고 그리는 바다는 아니다. 작가는 “내 머리속에 각인돼 있는 ‘총체적인 하나의 바다’를 그리는 것”이라며 “이 때문에 나의 바다는 시시각각 변한다“고 말했다. 결과물은 단순해 보이나, 일부러 의지대로 쉽게 되지 않는 어려운 과정을 선택하는 것은 조각할 때나 그릴 때나 매한가지다. 작가는 우선 캔버스에 유성안료로 밑칠을 한다. 기름기가 있다. 그 위에 수성인 아크릴 물감으로 칠한다. 물과 기름이 반발해 쉽사리 묻어나질 않는다. 그는 “힘들여 수십 번을 칠해야 한다”면서 “거듭되는 붓질 속에 지워짐과 또다른 탄생이 반복되는데, 똑같은 게 형성되지 않을 뿐더러 시간이 지나면 색과 행위 위에 생각지도 못했던 질서들이 펼쳐진다”고 강조했다.

심문섭은 1965년 서울대 조소학과를 졸업했다. 테라코타 작품인 점토 작업, 나무를 있는 그대로 보여주는 ‘목신’ 연작을 선보였다. 작품은 소박하나 삶은 화려했다. 세속적 영화보다는 돈 주고도 못 살 명예를 얻었다. 1971년부터 3년 연속 파리비엔날레에 참가했고, 상파울루비엔날레(1975), 시드니비엔날레(1976년), 베니스비엔날레(1995, 2001)를 누볐다. 일본에서 열린 제2회 헨리무어대상전 우수상(1981)을 받았고, 가장 권위있는 국내 미술상 중 하나인 김세중 조각상의 제1회 수상자(1987)다. 2007년은 한국인 최초로 파리 팔레루아얄 정원 전시에 초대되고, 프랑스 문화예술공로 슈발리에 훈장을 받는 겹경사의 해였다.

커다란 접시같은 그의 팔레트 위에는 밤바다처럼 검푸른 색부터 심해의 울트라마린블루, 햇살에 반짝이는 맑은 파랑과 포말 같은 흰색이 마구 공존한다. 요란했던 바다가 순식간에 잠들어버린 듯한 그곳에, 다양한 때와 여러 곳의 바다가 중첩돼 있다. 작은 스케치북에 작업한 드로잉도 흥미롭다. 시간을 연구한 색과 패턴 위에, 종이를 접고 잘라 공간을 모색한 것은 억누를 수 없는 조각가의 본성 같다. 그는 “작품은 자신 내면의 이미지, 기억, 경험을 찾아가는 질문을 통해서만 가능하다”고 말한다. 조각도, 회화도 자신을 낳고 키워 품어준 바다가 있었기에 가능했다는 뜻으로도 들린다.

“(조각가로 살아온) 나는 페인팅이 늦었어요. 늦었기 때문에 밀린 숙제를 하듯 압축된 시간에 함몰돼 빠져있다고 할까요. 어쩌면 잠수해서 물속을 허우적거리는 것과도 같겠죠. 물 속에서 자맥질 하는 나는 물 밖에서 보지 못하던 세계를 봅니다.”

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ccsi@sedaily.com

ccsi@sedaily.com