윤석열 정부가 매년 자동으로 임금이 오르는 연공서열식 호봉제를 역할·성과에 따라 임금을 책정하는 직무·성과급제로 개편하기로 했다. 연공형 임금체계는 직원의 역할이나 성과 대신 ‘해당 기업에 얼마나 오래 다녔느냐’를 기준으로 임금 수준이 책정된다. 하지만 성과와 연계성이 떨어져 공정성 논란으로 번지는가 하면 고령 직원들이 늘어나면서 기업 입장에서는 인건비 부담으로 작용했다.

이정식 고용노동부 장관은 23일 “연공성 임금체계는 고성장 시기 장기근속 유도에는 적합하지만 저성장 시대에 이직이 잦은 노동시장에서는 더 이상 지속 가능하지 않다”고 지적했다. 그는 이어 “성과와 연계되지 않는 보상 시스템은 ‘공정성’을 둘러싼 기업 구성원 간 갈등과 기업의 생산성 저하, 개인의 근로 의욕 저하로 이어질 우려가 있다”고 설명했다. 강한 연공급은 대·중소기업, 정규직·비정규직, 성별 임금 격차를 확대해 노동시장 양극화의 원인으로도 작용한다.

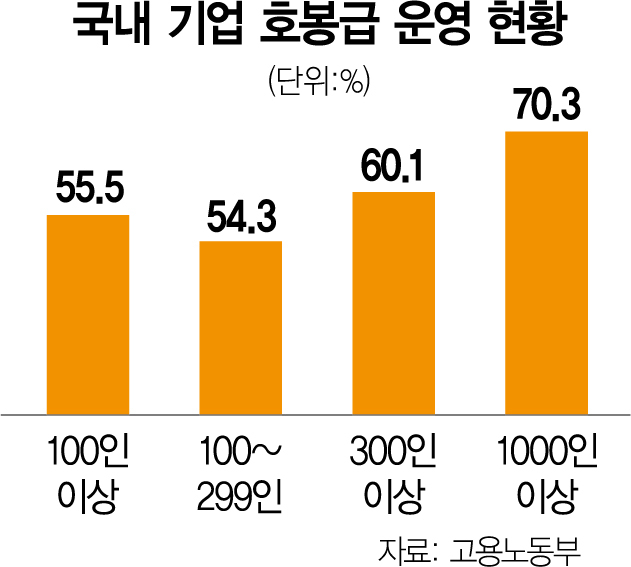

실제 우리나라 임금체계는 연공성이 강하다. 고용부에 따르면 지난해 기준 국내 100인 이상 사업체 중 호봉급 운영 비중은 55.5%, 1000인 이상의 경우 70.3%에 달한다. 우리나라 30년 이상 근로자의 임금은 근속 1년 미만 근로자의 2.87배로 연공성이 높다는 일본(2.27배)마저 추월했다. 특히 연공급은 미국·유럽 등 서구에서는 찾아보기 어렵다는 설명이다.

초고령 사회로 진입을 눈앞에 뒀다는 점도 연공성을 낮춰야 하는 이유다. 통계청에 따르면 지난해 기준 16.5%인 65세 이상 고령 인구 비중은 불과 3년 뒤인 2025년 20.5%로 늘어나 초고령 사회로의 진입이 예상된다.

구체적으로는 직무별 특성이나 성과의 반영 비중을 늘려 연공서열의 영향력을 낮추는 방향이 예상된다. ‘성과에 관한 기준 설정’이 개편의 핵심이 될 것으로 보인다. 김태기 단국대 경제학과 교수는 “성과 반영에서는 성과의 특정 문제가 있다”며 “이를 계량화하는 작업이 선행될 것”이라고 봤다. 그는 이어 “호봉제를 일시에 없앨 수는 없는 만큼 가장 맹점인 자동 승급을 없애거나 승급분 임금을 낮추는 방안도 있다”며 “공공부문에서 가장 앞장설 것으로 보이며 공공 개혁과도 맞물려 진행돼야 할 것”이라고 설명했다.

정부는 2024년 말까지 ‘한국형 직무별 임금정보시스템’을 구축하고 개별 기업에 대한 임금체계 컨설팅을 확대할 방침이다. 특히 고령자의 계속 고용을 보장하기 위해 임금피크제와 재고용 등 제도 개선도 검토하기로 했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jseop@sedaily.com

jseop@sedaily.com