지난해 증시 활황에 힘입어 ‘보너스 잔치’를 벌였던 미국 월가마저 경기 침체 우려로 보너스를 줄이고 감원에 나설 것이라는 전망이 나왔다. 다만 7월 비농업 일자리가 깜짝 반등하는 모습을 보이면서 미국 노동시장은 혼조를 보이는 모양새다.

금융 인력 컨설팅 기업 존슨어소시에이츠는 4일(이하 현지 시간) 보고서에서 미국 투자은행(IB)의 인수 업무 담당 직원들이 올해 받게 될 보너스가 전년 대비 40~45% 줄어들 것이라고 전망했다. 자산관리·소형헤지펀드·사모펀드 종사자도 각각 15~20%, 10~15%, 5~10%씩 보너스가 삭감될 것으로 예상된다. 월가 증권 업무 종사자의 지난해 보너스는 평균 25만 7000달러(약 3억 3000만 원)에 달했다.

월가의 보너스 급감이 예상되는 것은 올 상반기 미국 증시가 52년 만에 최악 수준으로 마무리됐기 때문이다. 존슨어소시에이츠의 앨런 존슨 이사는 “월가의 일부 기업들은 전체 인원의 5~10%에 달하는 인원을 정리해고할 것”이라며 “많은 (금융) 기업들이 내년 2월까지 감원을 원할 것으로 예상한다”고 설명했다.

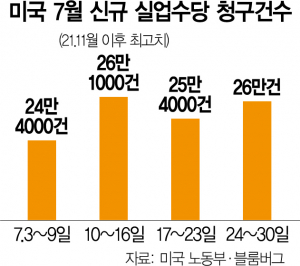

빅테크에서 시작해 각 분야로 확산되는 감원 추세는 지표로도 나타나고 있다. 이날 미 상무부는 7월 넷째 주(24~30일) 신규 실업수당 청구 건수가 26만 건으로 집계됐다고 발표했다. 이는 전주보다 6000건 늘어난 규모로 지난해 11월 이후 최고치였던 7월 둘째 주(26만 1000건)와 비슷한 수치다.

다만 고용시장이 악화되고 있다고 단정 짓기는 어렵다. 5일 미 노동부는 7월 비농업 일자리가 52만8000개 증가했다고 밝혔다. 이는 전월(37만2000개)은 물론 시장 전망치(25만개)를 크게 웃돈 수치다. 7월 실업률도 3.5%로 전월과 전문가들이 전망한 3.6%보다 0.1%포인트 낮았다. 월스트리트저널(WSJ)은 "전반적인 고용은 팬데믹 이전 수준으로 돌아왔다"면서도 "기업들이 코로나19 관련 제한조치 철폐로 급성장하던 추세에서 벗어나면서 고용 수요는 냉각되고 있다"고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

youngkim@sedaily.com

youngkim@sedaily.com