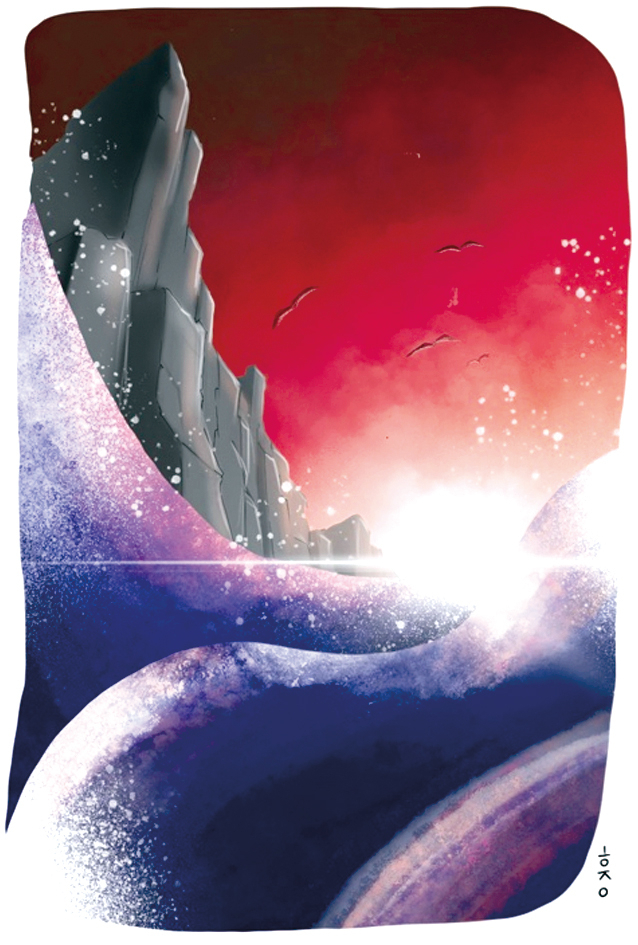

- 정수자

청이 딱히 없어도 맨발로 내닫는 건

바람과 손잡은 파도의 오랜 비밀

푸르른 등을 미는데 흰 속곳 춤이라니!

더러는 하품이고 거품뿐인 일과라도

바위야 부서져라 껴안고 굴러 보듯

필생의 운필을 찾아 눈썹이 세었다고

파도의 투신으로 해안선이 완성되듯

모래를 짓씹으며 달리리니 라라라

지면서 매양 칠하는 노을의 화법처럼

싸르락 싸르락, 명사십리 모래를 밟으러 갈 때야 맨발이 제격이죠. 해진 러닝에 속곳 춤이라도 흉볼 사람 아무도 없죠. 하지만 날카로운 절벽을 깎으러 나가실 때에도 맨발이라니요. 날마다 부서져야 사는 당신, 누가 현관 앞에서 전송할까요. 당신은 어찌 극한의 통증을 새하얀 웃음으로 터트리실까요. 바다가 푸른 건 당신의 멍 자국 때문이라는 걸 알죠. 날마다 무너져야 사는 당신, 낮아서 더 낮을 곳 없는 곳에서 쉬셔요. 일마다 수포로 돌아갔다는 당신, 아침 해안에 세운 당신의 제국을 보셔요. 건달 같은 바람과 손잡고 다니지만, 당신의 가슴이 늘 해와 달의 인력으로 부풀었다 꺼지는 걸 나는 알죠.

- 시인 반칠환

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >