최근 연예인들의 마약 범죄가 잇따르는 가운데 국내 마약 범죄 재범률이 40%에 육박하면서 사실상 ‘마약 청정국’의 지위를 상실했다는 우려가 나온다. 해외에서 유입되는 마약이 연일 급증하고 기존 대책으로는 마약 사범을 효율적으로 관리할 수 없는 악순환이 이어지고 있다는 점도 문제다. 여기에 마약 문제에 대응할 인력·예산·병상까지 턱없이 부족해 정부의 안일한 대책이 마약 공화국으로의 전환을 자초했다는 지적이 나온다.

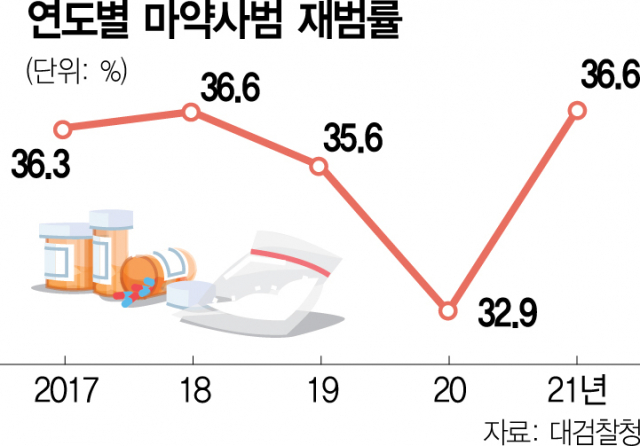

30일 대검찰청의 ‘2021 마약류 범죄 백서’에 따르면 지난해 마약 범죄 재범률은 36.6%로 2020년 32.9%보다 3.29%포인트 늘었다. 2018년 36.6%를 기록한 후 최고치다. 마약 사범 3명 가운데 1명은 다시 마약에 손을 대고 있다는 의미다.

전문가들은 소셜네트워크서비스(SNS) 등을 통해 필로폰·대마·엑스터시 등의 마약을 손쉽게 접할 수 있는 이른바 ‘유혹의 고리’가 우리 사회에 고착화되고 있는 것을 가장 큰 문제점으로 꼽는다. 당장 지난해 해외에서 밀반입되다 적발된 마약류는 1016.1㎏으로 2020년 131㎏ 대비 675% 증가했다. 관세 당국이 감시망을 강화한 탓에 적발 물량이 일시적으로 늘어났다는 점을 감안하더라도 실제 밀반입되는 마약류의 규모는 상상을 초월할 것이라는 게 전문가들의 지적이다.

상황이 이런데도 마약 범죄를 전담하는 수사 인력은 정원조차 채우지 못하고 있다. 대검에 따르면 올해 마약 전문 수사관 정원은 296명이다. 하지만 실제 현장에서 수사하는 인력은 288명에 불과하다. 올해 마약 수사 관련 예산은 43억 8500만 원으로 지난해(48억 7610만 원)보다 4억 9110만 원 줄었다.

수사 예산은 물론 마약 사범을 체계적으로 관리해야 할 치료 병상도 마약 범죄가 증가하는 현실을 제대로 반영하지 못하고 있다. 전국에 운영되는 마약 치료 병상은 지난해 기준 292개다. 역대 최대를 기록했던 2018년의 414개 대비 29.47% 감소했다. 해마다 마약 사범이 8000~9000명에 달한다는 점을 감안하면 치료 병상은 30명당 1개꼴에 불과하다. 전문가들은 지금이라도 한국이 마약 문제를 선제적으로 해결하려면 수사와 치료를 연계하는 기반을 마련하는 것이 시급하다고 입을 모은다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

always@sedaily.com

always@sedaily.com