2011년 8월 5일, 국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 미국의 신용등급을 AAA에서 AA+ 로 강등했다. 1941년 S&P가 국가 신용등급을 공표한 지 70년 만에 처음 있는 일이었다. 미국 주가는 15% 이상 폭락했고 이를 회복하는 데 반 년이 걸렸다.

세계 초강대국인 미국의 신용등급을 끌어내린 것은 ‘정부 부채’였다. 당시 하원을 장악한 공화당은 재정지출 삭감 없이는 부채한도 상향도 불가능할 것이라며 민주당과 버락 오바마 대통령을 압박했다. 디폴트(채무 불이행) 직전에 극적으로 부채한도 협상이 타결되기는 했으나 S&P는 불확실한 ‘워싱턴 정치 리스크’가 미국의 신용을 흔들고 있다고 평가했다.

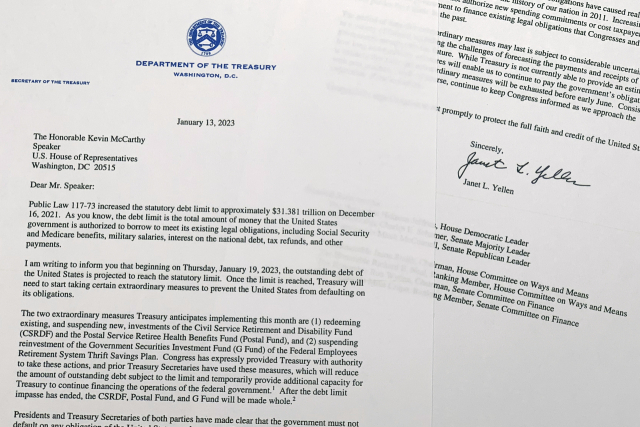

2011년의 위기가 올해 재연될 가능성이 높다는 경고가 미국 언론과 이코노미스트들 사이에서 쏟아지고 있다. 15일(현지 시간) 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 연방정부 부채는 19일께 법정 한도에 도달하며 6~7월에는 재무부의 특별조치로 버틸 수 있는 마지노선에 이를 것으로 추정된다. 그때까지 부채한도를 상향하지 못하면 미국이 실제 디폴트 위기를 맞게 된다는 뜻이다. 재닛 옐런 재무장관은 “글로벌 금융 안정에 돌이킬 수 없는 피해를 줄 것”이라고 경고했다.

미국 연방정부 부채한도는 정부에서 차입할 수 있는 돈의 규모를 제한하기 위해 의회가 설정한다. 미국 정부는 세입보다 지출이 크기 때문에 매년 부채가 늘어나며 의회는 지금껏 수십 차례 한도를 상향해왔다. 그 과정에서 실제 디폴트 위기가 불거진 것은 2011년과 2013년 두 차례, 모두 오마바 행정부 때의 일이다.

올해 위기감이 다시 고조되는 것은 당시와 정치 상황이 흡사하기 때문이다. 포브스는 “2011년 위기도 공화당이 하원을 장악해 민주당 대통령과 맞서는 와중에 발생했다”고 지적했다. 특히 공화당 내부가 ‘작은 정부’를 지향하는 강경파의 입김에 휘둘리는 상황이 당시와 꼭 닮았다. 2010년 공화당 내 강경파 ‘티파티’의 세력이 확장되는 가운데 선출된 존 베이너 하원의장은 "(오바마 정부의) 흥청망청 지출을 끝장내겠다”며 부채한도 협상을 벼랑 끝으로 몰고 갔다.

티파티에 뿌리를 둔 ‘프리덤코커스’의 눈치를 봐야 하는 케빈 매카시 현 하원의장도 처지는 크게 다르지 않다. 매카시 하원의장은 이미 선출 과정에서 지도부의 권력을 이들과 나눈 바 있다. 그는 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “백악관이 1페니의 낭비도 찾을 수 없다(며 지출 삭감에 반대하는)고 한 것은 우리를 파산시키려는 것”이라고 비판하며 조 바이든 대통령에게 지출 삭감 협상에 나설 것을 요구했다. 백악관은 “어떤 협상도 없을 것”이라며 의회에 즉각적인 한도 상향을 촉구했다. 골드만삭스는 지금까지의 부채한도 위기가 대부분 ‘거짓 경고’였다면 올해는 정말 극단적 대치가 이어질 것으로 내다봤다.

미국 정부가 실제로 디폴트를 맞을 경우 결과는 재앙에 가깝다. 미국 총지출의 10%를 차지하는 연방정부 지출이 막히면서 당장 실물경제에 직접적인 타격이 불가피하다. 미국 정부 부채 이자율이 치솟고 글로벌 국채 시장은 완전히 마비될 수 있다. NYT는 “미 국채가 전 세계에서 가장 안전한 투자 자산이기 때문에 (정부 디폴트는) 전 세계적으로 채권시장을 불안정하게 만들 수 있다”고 경고했다.

NYT는 막판에 협상이 타결되더라도 디폴트에 근접하는 것만으로 시장이 큰 충격을 받을 수 있다고 지적한다. 2011년처럼 경제 주체들의 불안감이 커지며 기업의 차입 비용이 늘고 모기지금리도 치솟을 수 있기 때문이다. 포브스는 “영국과 프랑스는 미국보다 국내총생산(GDP) 대비 부채 수준이 낮은데도 신용등급이 AA”라면서 “이론적으로 현재 AA+인 미국의 신용등급이 또다시 하락할 가능성을 배제할 수 없다”고 밝혔다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

seoulbird@sedaily.com

seoulbird@sedaily.com