미국과 중국의 전략 경쟁 속에 미국의 글로벌 기업 최고경영자(CEO)들이 잇따라 중국을 방문하고 있다. 특히 백악관이 기업인들의 중국 방문을 탐탁지 않게 보고 있음에도 이들이 줄줄이 중국 땅을 밟아 배경에 관심이 쏠린다.

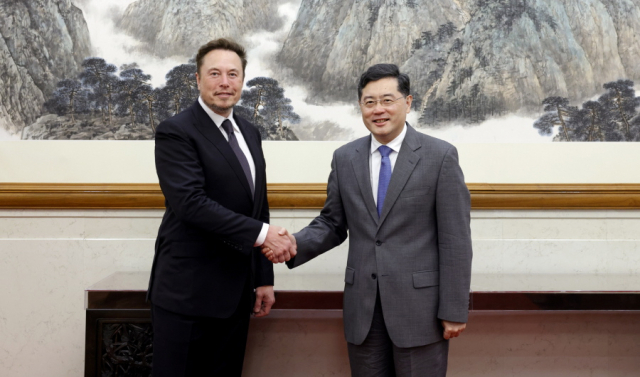

1일 주요 외신에 따르면 3년여 만에 중국을 찾은 일론 머스크 테슬라 CEO는 지난달 30일 배터리 기업 CATL의 쩡윈췬 회장과 만찬을 가졌다. 블룸버그는 “포드자동차가 CATL과 손잡고 미시간주에 배터리 공장을 건설하기로 한 계획과 유사한 합작 거래를 테슬라도 추진하고 있다”고 보도했다. 머스크는 친강 외교부장 겸 국무위원을 만나서도 “테슬라는 디커플링(탈동조화)에 반대하며 중국 사업을 계속 확장하기 원한다”고 말했다.

4년 만에 중국을 찾은 ‘월가의 황제’ 제이미 다이먼 JP모건 CEO도 상하이에서 “미중 갈등이 국제 질서를 뒤엎었다”며 “좋을 때나 나쁠 때나 중국에 있을 것”이라고 말했다. 엔비디아의 젠슨 황 CEO 역시 이달 중국을 방문할 예정이라고 블룸버그는 전했다. 그는 지난달 23일 “중국과의 반도체 전쟁은 미국 기술 기업에 엄청난 피해를 줄 것”이라고 경고하기도 했다.

이에 대해 존 커비 백악관 국가안전보장회의(NSC) 전략소통조정관은 지난달 31일 "미국 CEO들의 방중이 경제적 경쟁을 관리하는 데 도움이 될지는 지켜봐야 할 것”이라고 불편한 기색을 드러냈다. 미국 정부는 중국 첨단산업 발전에 대한 미국 기업 등의 투자를 제한하기 위한 ‘대(對)중국 아웃바운드(대외) 투자 제한’ 조치도 준비하고 있다.

미국 정부와 기업들이 중국을 대하는 태도가 정반대인 것은 정치와 경제의 태생적인 ‘이해 불일치’ 때문이다. 미국인들의 중국에 대한 인식이 좋지 않은 가운데 미국 선출직 관료와 정치권은 중국을 때려야 표를 얻을 수 있다. 중장기적 관점에서 부상하는 중국 위협의 싹을 자르지 못하면 세계 최강대국으로서의 미국의 지위를 놓칠 수 있다는 점도 미국 정관계가 중국에 도끼눈을 뜨는 이유다.

하지만 당장 수익을 창출해야 하는 기업의 사정은 다르다. 올해 인도에 세계 최대 인구 대국 지위를 내줄 것으로 보이지만 중국은 여전히 인구 14억 명을 자랑하는 거대 시장이다. 중국에 이미 투자한 금액도 어마어마해 하루아침에 발을 뺄 수도 없다. 일례로 파이낸셜타임스(FT)는 “그동안 중국이 금융시장 발전을 위해 외국 기업에 관련 규제를 완화해왔으며 JP모건도 이에 맞춰 막대한 투자를 해왔다”고 전했다. 제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)는 2018년 베이징에서 “중국에서 100년 이상 사업을 할 것”이라고 말하기도 했다. 중국을 배제할 경우 제품 생산에 더 큰 비용이 들어가는 것도 이유다. 1990년대 초반 냉전시대가 막을 내리면서 글로벌 기업들은 비용 효율화를 위해 중국에 대거 공장을 지었다. 이에 현재 공급망에서 중국을 빼놓을 수 없게 됐는데 이런 상황에서 중국을 배제할 경우 생산 비용이 늘어 기업은 순익에 치명적인 타격을 입게 된다.

이에 미국 기업 CEO들은 전기차·금융·유통 등 분야를 막론하고 중국으로 달려가며 영업을 확장하고 있다. 미국 대표 커피 체인 스타벅스의 랙스먼 내러시먼 신임 CEO는 지난달 30일 중국을 찾아 “중국이 최대 시장이 되기를 바란다”고 말했다. 최근 스타벅스는 2025년까지 중국 매장을 현재의 6000여 개에서 9000개로 늘리겠다고 했다. 지난달 24일 제너럴모터스(GM)의 메리 배라 CEO는 상하이를 찾아 “중국 파트너(상하이자동차그룹)와 손잡고 신에너지차·커넥티드카 등의 혁신·발전에 힘쓰고 미래에 더 많은 새 브랜드·모델·기술을 선보일 것”이라고 말했다. 아울러 3·4월에는 팀 쿡 애플 CEO, 팻 겔싱어 인텔 CEO 등이 중국을 찾았다.

중국 정부는 이 같은 흐름을 적극적 활용하고 있다. 특히 미국 정치권과는 냉랭한 관계, 경제계와는 친밀한 관계를 구축하는 ‘정랭경온’ 전략을 펴는 모양새다. 경제 관련 외국 기업을 환대해 중국 경기 부양을 유도하는 전술이다. 또 미국 재계를 지렛대 삼아 미국 정치권의 중국 견제를 누그러뜨리려는 목적도 있다. 실제 머스크가 방중하자 친 부장, 왕원타오 상무부장, 진좡룽 공업정보화부 부장 등 현직 장관 3명이 잇따라 그를 맞이했다. 이는 니컬러스 번스 주중미국대사가 부임한 지 5개월이 지난 후에야 친 부장을 만난 것과 대조적이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

classic@sedaily.com

classic@sedaily.com