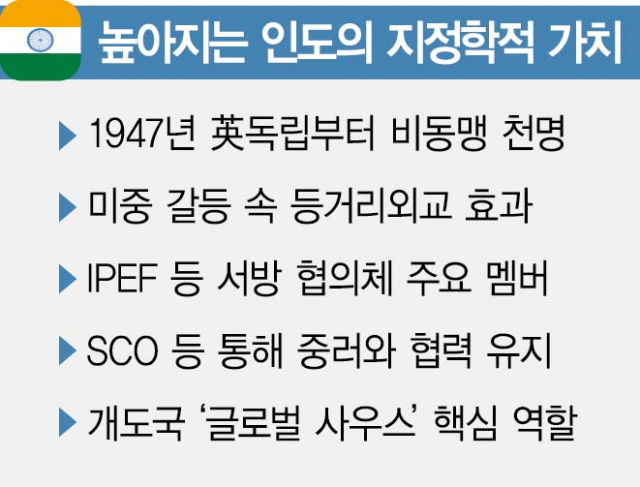

인도는 1947년 영국의 식민 지배에서 독립했을 때부터 비동맹주의를 외교정책의 기본 원칙으로 추구해왔다. 이 같은 ‘등거리 외교’가 인도의 경제력 향상, 급변하는 국제 정세라는 두 흐름을 동시에 만나 빛을 발하고 있다. 먼저 우크라이나 전쟁 이후 신냉전이 본격화하면서 서방과 러시아와 동시에 교류하고 있는 인도의 몸값이 높아졌다. 미국이 공급망 다변화에 고삐를 죄는 것도 인도의 몸값을 키우는 요소다. 다만 진영화가 점점 심해지고 있어 인도식 외교가 계속 통할지는 미지수라는 지적도 나온다.

지난달 19~21일 일본 히로시마에서 개최된 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석한 나렌드라 모디 인도 총리는 옵서버(참관국) 자격이었음에도 G7 정상들보다 단연 많은 관심을 받았다. 인도는 쿼드(미국·일본·호주·인도), 인도태평양경제프레임워크(IPEF) 등 서방 협의체의 핵심 일원임과 동시에 중국·러시아가 주도하는 상하이협력기구(SCO) 및 브릭스(BRICS) 회원국이다. 인도는 이처럼 독특한 외교적 지위에 기반해 지난해 유엔의 러시아 규탄 결의안 투표에서 잇따라 기권했고 우크라이나 전쟁 이후 러시아와의 교역액을 계속해서 늘렸다. 서방의 대러 공조 논의에서 인도의 참여가 중요 변수로 떠오른 이유다. G7 정상회의에 깜짝 참석한 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 참석 첫날부터 모디 총리를 만나 우크라이나 지지 등을 요청했다.

국제 무대에서 인도의 존재감을 키우는 것은 전쟁만이 아니다. 미국은 중국과의 전략 경쟁에서 승리하기 위해 인도를 비롯한 베트남·인도네시아 등 개발도상국으로 공급망을 다변화할 것을 동맹들에 압박하고 있다. 개발도상국, 이른바 ‘글로벌 사우스’ 지역의 맏형을 자처하고 있는 인도의 외교적 입지가 커질 수밖에 없는 환경이다. 인도는 올해 의장국을 맡은 주요 20개국(G20) 정상회의(9월 예정)에서 자국이 서방과 글로벌 사우스의 가교 역할을 할 수 있음을 보여주며 자신감을 과시할 것으로 보인다. 또 모디 총리는 6월 말 미국 국빈 방문, 7월 프랑스 방문을 앞두고 있다.

하지만 칸왈 시발 전 인도 외교장관은 4월 현지 매체 기고문에서 “서방과 러시아의 관계가 사실상 붕괴되면서 상황이 복잡해졌다”며 “의사 결정의 독립성을 유지해야 하는 인도의 외교적 부담이 늘었다”고 평가했다. 그러면서 “인도는 (진영화하는) 흐름에 맞지 않으며 어떻게 양측(서방과 러시아)을 우리 편으로 유지할 수 있을 것인지를 고민해야 한다”고 강조했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

youngkim@sedaily.com

youngkim@sedaily.com