‘시민의 발’이라는 버스에 타기도 어렵고 내리기도 어렵다. 쉬운 우리말을 사용하면 될 텐데 그렇지 않기 때문이다.

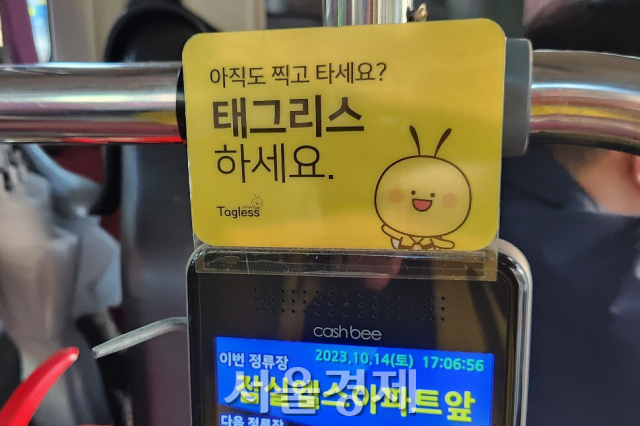

대표적인 사례로 서울 시내버스에 타려고 하니 “찍지 마세요, 태그리스 하세요”라는 안내가 나온다. ‘태그리스’는 근거리 무선통신 장치를 사용해 카드를 단말기에 대지 않고 근처를 지나가는 것만으로 요금을 내게 되는 시스템이다. 태그리스라는 말 자체를 이해하는 사람이 많지 않다. 국립국어원은 이를 우리말인 ‘비접촉식 버스 요금 결제 시스템’, 줄여서 ‘비접촉식’으로 바꾸기를 권유한다.

타고 가던 버스에서 내리기 위해서는 빨간 하차 벨을 눌러야 한다. 하차 벨에는 많은 경우 ‘STOP(스톱)’이라고만 씌어 있다. ‘스톱’이라는 영어를 모르는 사람이 있을까 싶지만 그렇지 않다. ‘STOP’ 글자를 ‘하차’ ‘멈춤’ 등으로 바꿔야 한다는 이야기가 나왔지만 일부에서는 아직 모르쇠다.

이번에는 지하철을 타보자. 안에 붙어 있는 ‘비상시 문 여는 방법’에는 그림 안내와 함께 ‘커버를 열고 손잡이를 화살표 방향으로 돌리면 된다’고 씌어 있다. 여기서 ‘커버’라는 단어가 왜 튀어 나왔을까 싶은데 이를 ‘덮개’로 표현하면 더 이해하기 쉽다. 이에 대해 수년간 많은 지적이 있었지만 그대로다.

일부 좌석에는 ‘임산부 좌석’이라고 별도로 표시돼 있다. 표준국어대사전에 따르면 ‘임산부’는 임신한 ‘임부’와 출산한 지 얼마 안 되는 ‘산부’를 함께 표현한 말이다. 산부가 지하철을 타고 돌아다닐 형평이 안 될 테니 좌석 표시도 ‘임신부’라고 하는 것이 옳다.

다행히 기존 ‘AED(에이이디)’ ‘스크린도어’ 등의 표현은 많은 노력을 통해 ‘자동심장충격기’ ‘안전문’ 등으로 바뀌었다. 덧붙여 ‘환승역’은 ‘갈아타는 역’이라고 하면 훨씬 이해하기 쉬울 듯하다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

chsm@sedaily.com

chsm@sedaily.com