일본 기업들 가운데 반도체·인공지능(AI) 등 첨단 산업 부문을 중심으로 인재 유치 경쟁이 심해지면서 자사주를 보상 지급하는 경우가 늘고 있다고 니혼게이자이신문이 27일 보도했다. 미국 등에서는 구글·아마존 등 이른바 빅테크 기업을 중심으로 일반화됐지만 일본에서는 드물었기 때문에 인력 확보의 절박함을 유추할 수 있는 대목이다.

주식 기반의 보수 체계를 도입한 업체는 첨단 산업을 중심으로 5년 새 10배 늘어 지난달 말 기준 464곳에 달했다.

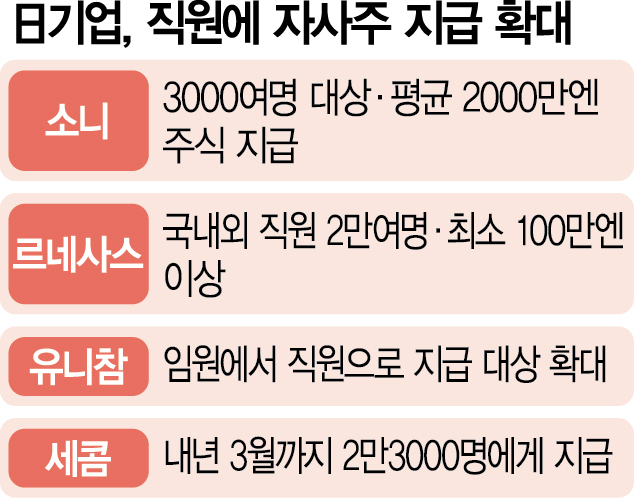

대부분 일정 기간 근무한 이들을 대상으로 주식을 지급하거나 새로운 인재 유치 과정에서 몇 년간 보유한 뒤 매도할 수 있다는 조건을 달아 주식을 부여한다. 소니의 경우 게임·반도체·엔터테인먼트 부문 등의 직원 3000여 명을 대상으로 1인당 평균 2000만 엔(1억 8227만 원)가량의 주식을 지급한다. 지급 규모는 성과에 따라 달라지지만 대상은 경영진에서 고도로 숙련된 직원들까지 폭넓게 설정했다. 르네사스도 국내외 직원 2만여 명에게 매도 제한 조건이 걸린 주식을 지급한다. 규모는 적어도 100만 엔 이상이며 경우에 따라서는 20대 중반에 고용된 직원이 연 1000만 엔 이상 인상된 보수를 받기도 한다. 르네사스는 올해 안으로 미국 공장 직원을 대상으로 시범 실시한 뒤 다른 해외 사업장으로 확대할 계획이다.

닛케이는 “주가가 뛰면 직접적인 혜택을 받는 것은 물론 중장기적으로 기업가치도 높일 수 있어 직원과 경영진 간 협력을 장려하게 된다”고 분석했다. 도쿄증권거래소는 3월 주가순자산비율(PBR) 1 미만 기업들을 기업가치 상승을 위해 노력해야 한다고 압박한 바 있다.

하지만 일본 기업이 주식 기반 보수 체계를 채택한 비중은 매우 작다. 컨설팅 업체 윌리스타워스왓슨이 9개국 5000여 개 기업을 대상으로 설문조사한 결과 고위 임원에 대한 주식 지급 비중을 국가별로 분류한 결과 일본이 10% 미만으로 최하위다. 미국·싱가포르·독일·영국 등이 모두 50% 수준을 나타낸 것과 대조적이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

violator@sedaily.com

violator@sedaily.com