전미자동차노조(UAW)의 포드·제너럴모터스(GM)·스텔란티스 등 이른바 북미 자동차 ‘빅3’를 상대로 한 파업이 포드의 핵심 공장으로 전격 확대됐다. 예고 없이 벌어진 파업이라는 점에서 초유의 국면으로 접어들었다는 평가가 나온다. 사태가 이대로 장기화할 경우 미국 경제가 스태그플레이션(고물가·저성장)에 빠질 가능성도 거론된다.

11일(현지 시간) UAW는 이날부터 미국 켄터키주 루이빌 켄터키트럭공장에서 조합원 8700명이 파업에 돌입한다고 발표했다. 그동안 파업 확대 시점을 미리 알렸던 것과 달리 아무런 예고 없이 기습 단행했다. UAW는 “파업이 새로운 국면에 들어섰다”고 밝혔다. UAW의 전체 조합원 14만 6000명 중 파업에 돌입한 근로자 수는 3만 3700명으로 늘어났다.

이날 UAW가 파업에 돌입한 공장은 포드를 대표하는 픽업트럭 라인인 F 시리즈 슈퍼듀티 차종과 포드 익스페디션, 링컨 내비게이터를 생산하는 곳이다. 포드 내 최대 생산 공장으로 이곳에서 생산한 차량의 연간 매출은 250억 달러(약 33조 5000억 원)에 달한다. 포드의 최근 연간 매출 1698억 달러의 약 6분의 1에 이른다. 포드 측은 “UAW의 결정은 포드의 일자리와 협력사·딜러·고객들에게 심각한 결과를 초래할 것”이라고 반발했다.

파업은 이날 저녁 이뤄진 협상이 불발되면서 결정됐다. CNN에 따르면 포드 측은 UAW 측이 이날 협상 자리에서 기존과 다른 제안을 요청했으며 몇 분간의 짧은 대화 이후 켄터키트럭공장의 파업을 알리고 자리를 떴다고 주장했다. 반면 노조 측은 그동안 포드 측이 새로운 협상안을 제시하겠다고 이야기했음에도 불구하고 정작 이날 몇 주 전 내놓은 제안과 똑같은 안을 들고 왔다고 주장했다. 숀 페인 UAW 위원장은 “포드를 비롯한 빅3 업체들이 공정한 노사 협약을 맺어야 할 때”라며 “(파업이) 4주가 됐는데도 업체들이 이런 사실을 이해하지 못한다면 가장 수익성 높은 공장에서 8700명의 근로자가 참여하는 이번 파업이 상황 파악에 도움이 될 것”이라고 말했다.

이에 노사 대치는 정점으로 치닫게 됐다. 할리 샤이켄 캘리포니아버클리대 노동경제학 교수는 “켄터키 공장은 수익성이 높은 데다 이번 파업은 사전 공지가 없었기 때문에 특히 파괴력이 크다”며 “이번 행보는 마지막 선을 건드리는 중요한 상황”이라고 평가했다. 그러면서 “노사 양측 모두가 지금껏 겪어본 적 없는 초유의 영역에 들어섰다”고 말했다.

노조가 스텔란티스·GM에 대한 압박을 키울 가능성도 있다. 로이터통신은 “이번 켄터키 공장 파업은 임금 상승 제안이 포드에 미치지 못하는 GM과 스텔란티스에 대한 경고이기도 하다”고 전했다. 페인 위원장은 6일 GM과의 협상이 진척되지 않을 경우 GM의 텍사스 알링턴 공장, 스텔란티스의 미시간주 스털링하이츠 공장 등으로 파업을 확대할 준비가 돼 있다고 예고한 바 있다.

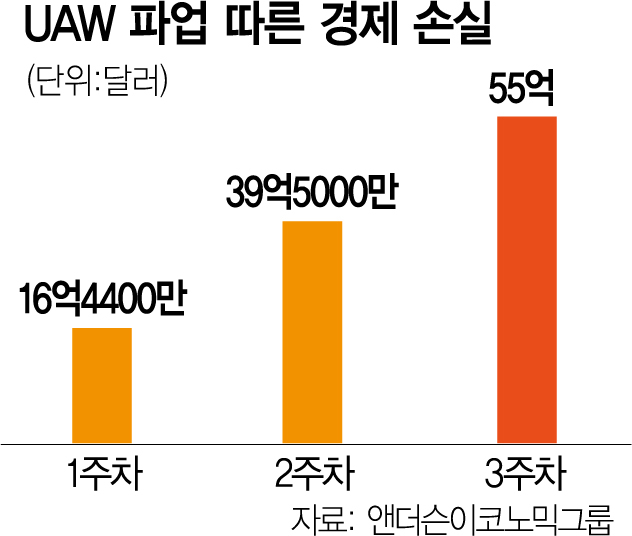

파업에 따른 경제적 손실은 한 주마다 15억~20억 달러씩 늘고 있다. 컨설팅사 앤더슨이코노믹그룹에 따르면 지난달 15일 파업 시작 이후 첫 주 16억 달러였던 경제 손실은 3주 차에 55억 달러로 늘었다. 근로자에 대한 해고도 잇따른다. AP통신에 따르면 파업이 시작된 후 빅3는 약 4800명의 근로자를 해고했다. 로이터는 “이번 켄터키 공장 파업은 해당 공장에 엔진과 변속기, 기타 부품을 공급하는 12개의 다른 포드 공장 근로자들의 해고로 이어질 수 있다”고 전망했다.

파업이 장기화할수록 미국 경제의 불확실성 역시 커진다. 이날 공개된 연방준비제도(Fed·연준)의 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록을 보면 연준 관계자들은 UAW 파업으로 올해 남은 기간 미국 국내총생산(GDP) 성장률이 다소 둔화될 것으로 봤다. 연준은 특히 상황이 스태그플레이션으로 흘러갈 가능성을 우려했다. 회의록은 “많은 FOMC 위원은 파업이 심화할 경우 인플레이션 상승 위험과 경제활동 둔화 위험이 모두 발생할 수 있다고 답했다”고 기술했다. 미국 빅3의 자동차 생산 차질이 장기화할 경우 공급 부족으로 신차 가격이 상승하고 중고차 가격에도 영향을 미칠 수 있다. 반면 빅3 자동차 공장은 물론 협력사·딜러 등 관련 업계 전반의 실업은 늘고 경제활동이 줄어들어 경기 둔화가 가속화할 수 있다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

rok@sedaily.com

rok@sedaily.com