“삶은 난파선이지만 구명보트에서조차 노래하는 것을 잊지 말아야 한다.”

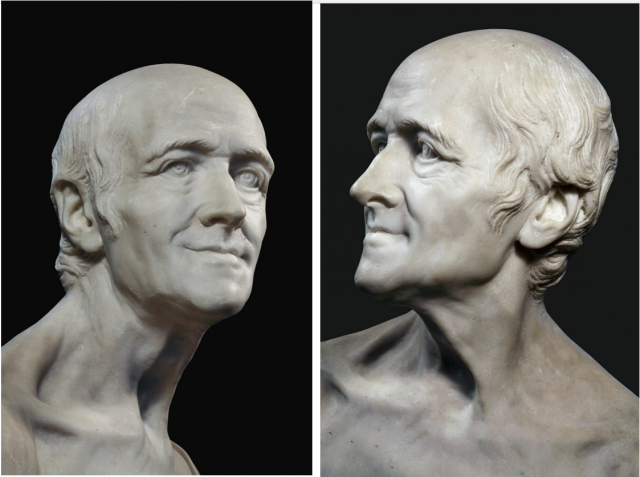

프랑스 계몽주의 사상가 볼테르의 말이다. 70대의 나이에 이른 볼테르의 육신은 뼈만 남아 앙상하다. 시간은 인생에 복수라도 하듯 그의 전신을 골고루 공략했다. 앞머리는 한 올도 남아 있지 않고 치아는 모두 빠져 입 모양을 꼭 다문 것처럼 만들었다. 가슴팍의 살은 다 빠져나가고 남은 거죽은 맥없이 중력에 이끌릴 뿐이다. 복부는 오글쪼글한 주름투성이가 된 데다 사지는 근육 대신 불거져나온 정맥들로 덮여 있다. 늙어간다는 것은 물질들이 빠져나가고 오롯이 정신만 남는 물질의 해체 과정이다. 그 한가운데서도 볼테르는 여전히 노래를 불렀을까. 그의 눈빛이 더 생기가 돌고 반짝이는 것으로 봐 조각가 장 바티스트 피갈은 그럴 것으로 여겼음이 분명하다.

피갈은 ‘나체의 볼테르’를 조각하면서 ‘감각적이고 물질적이고 죄 많은’ 몸뚱이에서 순수하고 관념적인 영혼에 이르는 정화 과정을 표현하고자 했다. 그래서인지 한참 산화 과정을 겪고 있는 이 계몽주의자의 신체는 역설적이게도 평생을 수도원에서 보냈던 15세기의 경건주의 사상가 토마스 켐피스를 떠올리게 한다. “이제 너는 죽을 때를 당하여 무서워하기보다도 도리어 즐거워할 만큼 그렇게 살기를 도모하라.”

신체의 쇠락은 부끄러운 것도, 잘못된 것도 아니다. 하지만 몸의 쇠락과 그것을 타고 다가오는 죽음은 주의를 집중해야만 하는 문제다. 그런 면에서 신체를 진리와 건강의 장애물처럼 여기는 플라톤주의는 민망할 뿐이다. 이 계열의 생각들이 대체로 그렇게 딱하다. 예컨대 신체의 쇠락이 미네르바의 부엉이를 깨우는 신호라도 되는 양 늙음을 지성의 우수성으로 슬쩍 바꿔치기하려 들 때 그렇다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >