‘노예선’. 몇 세기 전 아프리카의 흑인들이 아메리카의 노예로 끌려갔다는 것은 우리 모두 익히 알고 있는 역사적 사실이다. 그러나 활자로 이해했던 것과 이 한 장의 그림으로 보는 실상은 너무 큰 차이가 있어 충격적이다.

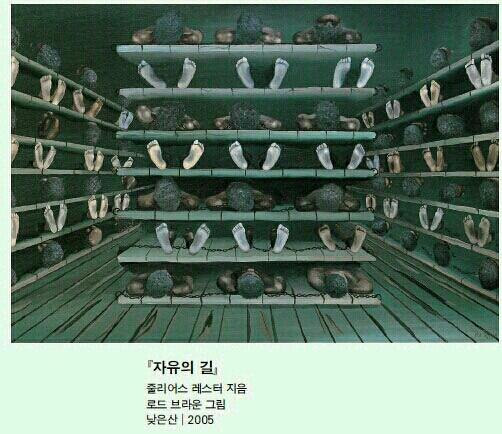

놀랍게도 이 그림은 ‘자유의 길’이라는 그림책의 한 장면이다. 아름답지도 따뜻하지도 않은 그림책이라니! 아이들 이야기책임에도, 끔찍하고 비인간적인 노예 제도의 추악한 모습을 적나라하게 드러내고 있다. 그림을 자세히 들여다보면 균형을 맞추려고 머리와 발을 교대로 포개놓고 쇠사슬로 묶어놓았다. 흡사 짐짝처럼 포개어져 식사도 배변도 자유롭지 못한 채 급기야는 태반이 죽어 나갔던 끔찍한 노예선의 실상을 오롯이 보여준다.

더하여 떠오르는 그림 하나. 윌리엄 터너의 1840년도 작품 ‘노예선’이다. ‘죽은 자와 죽어가는 자를 배 위에서 던지는 노예주들’이라는 부제가 붙은 이 그림은 18세기 초 노예 무역의 처참한 실상을 잘 보여주고 있다. 그저 폭풍우 치는 노을 진 바다쯤으로 보이지만 물고기와 새들이 모여들어 있는 오른쪽 하단을 자세히 들여다보면 검은 쇠사슬이 달린 다리가 보인다. 당시 노예를 사고파는 무역 덕에 노예를 운반하는 무역선을 위한 보험회사까지 생겼다는데, 공교롭게도 바다에서 실종된 노예의 몸값은 변상이 되었지만 병들어 죽은 노예의 경우는 그렇지 않았다고 한다. 그래서 결국 병든 노예는 바다에 던져져 물고기 밥이 됐고, 터너는 그림으로 이 참상을 고발하고 있다.

그림은 바로 이런 것이다. 그림은 문자로는 결코 표현할 수 없는 무언가를 전해준다. 유사 이래 인류는 효과적이고 유용하다는 이유로 그림을 버리고 활자에만 탐닉해 왔다. 하지만 둘러보라. 여전히 본능적으로 ‘화장실’이라는 문자보다는 ‘남녀가 그려진 화장실 표시’ 같은 시각적 기호가 눈에 더 잘 띄지 않는가. 이른바 ‘시각적 문해력’이 새롭게 조명되고 있다. 어라, 그림을 읽는다고? 글을 읽는 문해력처럼 바로 그림을 제대로 이해하고 해석하는 능력인데 이는 정보를 전달하고 학습하는 데 있어 시각적 텍스트의 비중이 점점 더 커지고 있기 때문이다. 주위에 널린 많은 텍스트에 인포그래픽이며 픽토그램 등이 넘쳐나는 게 바로 그러한 까닭이다. 그러고 보니 이래저래 비주얼이 중요한 세상이로고!

활자 문해력 못지않게 시각적 문해력이 중요한 세상, 생각해 보면 이것은 비단 학습에만 유용한 도구가 아니다. 시각적 문해력 능력이야말로 상황을 이해하고 공감하는 데 절대적인 요소라고 하면 지나친 억측일까. 인간의 언어가 심오하고 함축적이라지만 때로는 언어적 표현이 얼마나 제한적이고 자유롭지 못한가. 자주, 아니 거의 언제나 백 마디 말보다 그윽한 눈빛과 미소가 마음을 사랑을 더 잘 전달하는 법이다. 미국의 심리학자 앨버트 메라비언은 커뮤니케이션에서 언어가 차지하는 비중은 불과 7%일 뿐 음성이 38%, 표정이 55%나 차지한다고 했다. 즉, 말만으로는 제대로 전달하지 못한다는 것! 의사소통에 있어서 무엇보다 비언어적 표현, 특히 태도와 표정이 의미를 전달한다는 것이다. ‘무엇을’ 말하는가 보다 ‘어떻게’ 말하는가가 더 중요하다. ‘잘 한다’와 ‘자-알 한다’는 다른 말이듯이.

바야흐로 소통과 공감이 강조되는 세상! 타인의 표정을 읽는 데 가장 필요한 것도 바로 시각적 문해력이 아닐런지. 그러고 보면 주위를 둘러보면 상대방의 바디 랭귀지나 표정의 미묘한 변화를 제대로 못 읽는 그래서 벽창호 같은 좀 답답한 사람들이 꼭 있지 않은가! 자, 이제 나는 그런 사람이 아니라고 자신있게들 한번 말해보시라.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >