제약사들이 인공지능(AI)을 활용한 신약개발에 적극 뛰어들고 있다. 자체 플랫폼을 개발하거나 정보기술(IT)기업과 협업을 하는 방식이다. 다만 AI 신약개발에 필수인 개인정보 등 데이터 활용에 여전히 어려움을 겪고 있다는 지적이다.

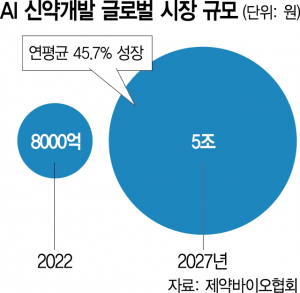

14일 제약바이오협회에 따르면 지난해 기준 15개 신약개발 기업의 신약 파이프라인은 후보물질 개발 71건, 전임상 26건, 임상 7건 등 총 104건에 이른다. AI 신약개발 글로벌 시장 규모는 2022년 약 8000억 원으로 매년 45.7%씩 성장세를 보이고 있다. 2027년에는 약 5조 원 규모에 이를 것으로 예측된다.

AI를 활용한 신약개발은 제약사가 감수해야 할 리스크를 줄여준다. 신약개발은 대표적인 고비용·저효율 분야다. 보건산업진흥원에 따르면 신약개발기간은 평균 15년, 3조 원의 비용이 필요하다. 1만여 개 신약 후보물질 중 단 1개만이 성공하며 개발 단계가 높아질수록 확률은 더 낮아진다. 하지만 AI는 이를 평균 7년과 6000억 원 규모로 줄여준다. 빅데이터를 활용해 후보물질을 발굴해 임상 성공률을 높일 수 있기 때문이다. 화이자도 AI를 활용해 코로나19 유행지역을 예측하고 임상시험에 활용하는 방식으로 mRNA백신 개발을 10.8개월로 단축했다.

문제는 AI 신약개발에 가장 중요한 데이터 접근이 여전히 제한적이라는 것이다. 데이터 3법 개정으로 익명화된 개인정보를 연구에 활용할 수 있게 됐지만 여전히 한계가 있다는 지적이다. 데이터 호환이 대표적이다. 업계 한 관계자는 “특정 질병과 처방 데이터가 함께 있어야 유의미한 정보가 되는 것처럼 통합이 필요한 데이터들이 있다”며 “익명화된 데이터는 통합이 안돼 연구에 자유롭게 활용하기 어렵다”고 말했다. 폐쇄적 연구 환경을 개선해 데이터 접근성을 높여야 한다는 목소리도 있다. 또 다른 관계자는 “본격적인 연구 시작 전 ‘스크리닝’ 단계에서도 확인할 수 있는 데이터가 충분하지 않은 상황”이라고 지적했다.

재원 마련 문제도 있다. 재정상황이 충분치 않은 제약사는 데이터를 축적하거나 IT 기업과 협업할 여력이 없다. 실제로 지난해 비만치료제 ‘위고비’ 열풍으로 유럽 시가총액 1위를 차지한 노보 노디스크 재단은 최근 신약개발을 목표로 엔비디아 슈퍼 컴퓨터에 자금을 지원하기로 했다. 화이자, 아스트라제네카, 사노피 등 글로벌 제약사들은 AI 신약개발을 위해 데이터·AI 독자 연구 시설을 설립했다.

업계 관계자들은 AI 신약개발 후발주자인 국내 제약사들이 글로벌 제약사들을 따라 잡으려면 제약사 ‘나 홀로 개발’만으로는 힘들다고 입을 모았다. IT, 생명과학 등 다양한 산업군과 적극 협업해야 한다는 얘기다. 업계 한 관계자는 “제약사들이 AI 신약개발 성장 가능성을 높게 평가해 타 업종과 협업을 적극 진행하고 있다”며 “다만 각 산업군 간 이해도가 달라 갭을 조율하는 게 과제”라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

mindmin@sedaily.com

mindmin@sedaily.com