“경회루 석주 1개를 삼청동에서 떠내어 묶어서 끌어왔다. 금위대장 이경하가 휘하의 자원한 병사 300명을 데리고 1일 반 동안 끌어서 궁 안으로 가져왔다. 석주는 길이 16자 5치, 아랫너비 3자, 윗너비 2자 4치다. 루는 모두 35칸으로 기둥이 48개인데 훈련도감, 금위영, 어영청의 3영에서 각각 16개를 담당하여 떠서 가져왔다.”(경복궁영건일기, 1865년 5월)

“금위영과 어영청이 각각 누(경회루)주석 1괴를 금위영은 삼청동에서, 어영청은 영풍정(종로구 창신동)에서 싣고 왔다.”(경복궁영건일기, 1865년 11월)

“광화문 홍예초석을 또 옥천암(서대문구 홍은동)에서 수송하여 왔는데 혜경교(청계천)에 이르러 다리가 함몰되면서 주춧돌이 떨어졌다. 2명이 다리를 다치는 일이 있기는 했지만 한 명도 죽지 않았으니 또한 다행이다.”(경복궁영건일기 1865년 윤5월)

“각 역처의 석수를 옮겨와 근정전의 석역을 수행했다. 석재는 조계(강북구 우이동 구천계곡 일대)의 돌을 떠서 사용했다. 그 품질이 좋았기 때문이다.”(경복궁영건일기, 1867년 9월)

문화재청 국립문화재연구원(원장 김연수)은 고문헌과 현장조사, 비파괴 분석 기술 등을 통해 경복궁, 창덕궁, 창경궁, 덕수궁 등 조선의 궁궐과 종묘 등에 사용된 석재의 산지를 확인했다고 15일 밝혔다. 전통시대 건물들이 대부분 나무로 건축됐지만 석재는 여전히 중요한 자재였다. 이런 석재를 조달하기 위해 기계화가 되지 않은 상태에서 적지 않은 수고를 했음을 위의 기록에서 볼 수 있다.

국립문화재연구소의 조사 결과 궁궐 등을 위한 석재 채취는 한양도성 내, 서교(西郊), 동교(東郊)까지 크게 세 지역으로 특정할 수 있었다. 그중에서 한양도성 내에서는 석재 채취는 도성의 풍수지형을 보호하기 위해 원칙상으로 금지됐다. 다만 1865년 경복궁 중건 때 종로구 삼청동에서 채취한 사례가 기록돼 있다.

석재는 주로 서울의 교외인 서교와 동교에서 조달됐는데 서교는 창의문 밖의 사동·녹번·옥천암·응암동·사암동 등 한양도성 북서쪽 일대를, 동교는 노원·불암·우이·조계 등 도성 동북쪽을 가리켰다. 서교는 17~18세기에, 동교는 18세기 후반부터 각각 빈번한 채석이 이뤄졌다.

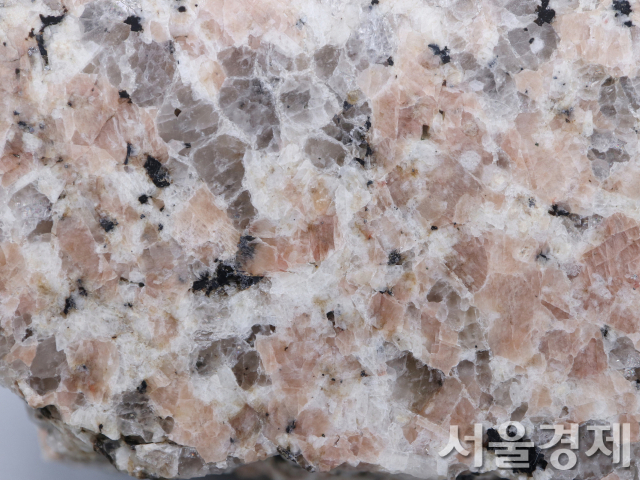

또한 국립문화재연구소가 경복궁, 창덕궁, 창경궁, 덕수궁, 종묘에 사용된 석재 총 9961점에 대해 비파괴 암석 조사를 실시한 결과, 담홍색화강암이 95% 이상으로 가장 많이 사용되었고, 이외에 진홍색화강암, 흑운모화강암 등이 사용된 것을 확인할 수 있었다.

지난해 10월 복원해 공개한 광화문 월대에도 이와 같은 석조문화유산의 비파괴 조사와 분석기술을 적용해 광화문 월대 난간석주(구부재)와 구리 동구릉에 보관 중인 난간부재가 암석학적으로 동일한 특성을 지녔다는 사실과 이들의 석재 산지가 서울 노원구의 수락산과 불암산 일대인 것을 확인했다고 한다.

이와 함께 석재 채취와 운반에는 조선 전기까지는 전문 석공이나 일반인들이 동원됐지만 17세기부터 군영도 동원됐다. 주요 군영인 훈련도감, 어영청, 금위영 삼군영은 도성 및 북한산성의 수축에 정기적으로 동원됐다는 것이다.

조선의 궁궐은 태조 4년(1395년) 경복궁과 종묘가 창건된 후 창덕궁, 창경궁, 경운궁(덕수궁), 경덕궁(경희궁)이 건립되었다. 이후 이들 궁궐들은 임진왜란과 화재 등으로 수차례 소실과 중건을 반복하였고, 일제강점기에는 궁궐 대부분이 훼손되고 변형되는 수모를 겪었다.

문화재청은 “지난 1980년대부터 궁궐의 원형을 되찾기 위한 복원을 시작하였는데, 이때 사용할 대체 석재를 선정하기 위해 석재 산지 조사와 연구를 수행해 왔다”고 연구 의의를 설명했다.

국립문화재연구원은 이러한 고문헌과 현장조사의 결과를 종합해 지난해 말 ‘국역 조선시대 궁·능 宮·陵에 사용된 석재산지’ 보고서로 발간한 바 있다. 이 보고서는 현재 국가유산 지식이음 홈페이지에서에서 자유롭게 열람·활용 가능하다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

chsm@sedaily.com

chsm@sedaily.com