“이거 참 미안하게 됐습니다. 응급실 콜(call·호출)은 놓치면 안 되거든요.”

최근 제주도에서 열린 대한뇌졸중학회 춘계학술대회에서 만난 이경복 정책이사(순천향대서울병원 신경과 교수)는 인터뷰 도중에도 연신 걸려오는 전화를 받았다. 그는 “가뜩이나 손이 부족한데 자리를 비워 신경이 쓰인다”고 말했다. 전공의들이 의대 증원 추진에 반발해 집단행동에 나선 여파로 환자가 많이 줄지 않았냐고 물으니 이 교수는 “현장을 몰라서 하는 얘기”라고 손사래를 쳤다. 전공의가 있건 없건 상급종합병원의 케어가 필요한 중증 질환은 2차 병원으로 보낼 수 없어서, 뇌졸중 환자는 오히려 늘었다고 한다. 이 교수는 “입원실이 꽉 차있어 (당직) 순서가 빨리 돌아온다. 꾸역꾸역 버텨지는 걸 보면 전공의 시절 120시간씩 근무했던 근성이 아직 남아있는 모양”이라며 헛웃음을 지었다.

4대 중증질환인 뇌졸중은 뇌혈관이 갑자기 혈전 등으로 막혀 뇌세포가 죽는 ‘뇌경색(허혈성 뇌졸중)’과 뇌혈관이 터지는 ‘뇌출혈(출혈성 뇌졸중)’로 나뉜다. 뇌졸중의 약 80%를 차지하는 뇌경색은 증상 발생 4.5시간 이내에 정맥 내 혈전용해제를 투여해야 후유장애를 최소화할 수 있다. 뇌경색 발병 후 1시간 30분 내에 혈전용해제를 투여할 경우 치료받지 않은 환자보다 장애가 남지 않을 가능성이 3배가량 높다. 반대로 3시간을 넘기면 그 가능성이 절반 이하로 떨어진다.

이 교수와 같은 뇌졸중 전문의들에게 밤낮없이 응급 콜이 쏟아지는 이유는 응급 수술이나 시술이 필요한 환자를 감별해야 하기 때문이다. 응급실에 급성 뇌졸중 의심 환자가 도착했을 때 얼마나 빨리 진단하고, 재개통 치료를 시행했는 지에 환자의 여생이 달려있다. 그러니 당직이 아닌 날도 온 신경이 휴대폰에 가 있다. 실제로 신경과 1년차 전공의의 상급종합병원 응급실 진료건수는 연간 406.6건으로 같은 연차의 다른 임상 진료과들보다 압도적으로 많다.

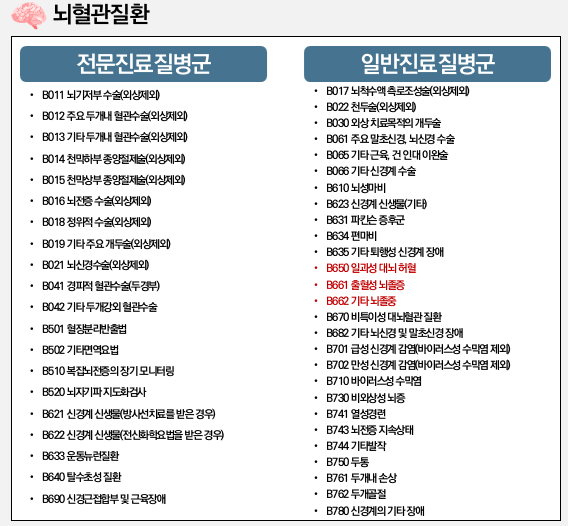

그럼에도 불구하고 뇌졸중은 상급종합병원 진료에서 소외될 위기에 처했다. 상급종합병원 지정 기준을 충족하려면 전문진료질병군 환자를 30% 이상 진료해야 하는데 시술·수술을 하지 않는 뇌경색은 대부분 전문진료질병군에서 제외돼 있기 때문이다. 같은 뇌졸중도 수술·시술을 받으면 중증, 받지 않으면 일반 두통이나 두드러기와 같은 일반질환으로 분류된다. 이 교수는 “현행 질병분류체계는 치료 과정을 배제한 채 최종적으로 수술·시술 등 외과적 처치가 이뤄졌는지 여부에 중점을 둔다”며 “병원들이 상급종합병원 평가에서 높은 점수를 받기 위해 뇌졸중 진료량을 줄일 경우 급성기 전문치료가 필요한 환자들의 치료 기회가 줄 수 있다”고 우려했다. 이는 최근 사회적 화두인 필수의료 위기와도 무관하지 않다. 그는 “왜곡된 질병분류체계는 뇌졸중 진료인력 및 인프라 부족을 야기할 뿐 아니라 치료 골든타임을 위협할 것”이라며 “중증 뇌졸중의 재분류와 의료전달체계를 바로 잡기 위한 노력이 시급하다”고 거듭 강조했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

realglasses@sedaily.com

realglasses@sedaily.com