엔화 가치가 바닥을 치며 일본에서 ‘나쁜 엔저’를 우려하는 목소리가 커지고 있다. 적정 수준의 엔저는 수출 기업 실적과 인바운드 관광 수입을 끌어올리는 ‘긍정적인 측면’도 있지만 과도한 엔화 약세는 일본 정부가 ‘디플레이션 탈출’의 전제로 삼는 ‘임금·물가의 선순환’을 방해할 수 있어서다. “(추가 금리 인상의 판단 요소인) 기조적인 물가 상승률에 환율이 미치는 영향이 없다”며 선을 긋던 우에다 가즈오 일본은행 총재도 상황이 심각해지자 “엔저의 영향으로 물가 전망이 예상 이상으로 오르면 금리를 보다 빨리 조정하는 게 적절해진다”며 조만간 금리를 인상하겠다는 방침을 시사했다.

“그 정도로 싸구려 일본은 아니지 않습니까.” 일본 경제계를 대표하는 단체인 게이단렌의 도쿠라 마사카즈 회장은 최근 정례 기자회견에서 엔화 약세에 대해 이같이 말했다. ‘싸구려 일본(安い日本·야스이 닛폰)’은 고질적인 저임금 문제를 가리키는 표현이었으나 최근에는 일본을 찾은 외국인들이 ‘값싸게 일본을 즐기는’ 상황에도 쓰인다. 도쿠라 회장은 “일본의 국력을 보여주는 지표가 환율”이라며 “현재의 엔저는 지나치게 싸다”고 밝혔다. 그의 지적처럼 최근 한때 달러당 160엔까지 뚫으며 34년 만의 최저를 기록했던 엔화 가치는 각종 부작용을 일으키고 있다. 가장 대표적인 것이 야스이 닛폰이 초래한 물가 부담이다. 방일 외국인이 증가하고 저렴한 엔화 덕에 부담 없는 지출이 이뤄져 관광지를 중심으로 서비스 가격이 오르면서 내국인 물가도 덩달아 뛰고 있다. 이미 엔저에 따른 수입물가 상승과 고유가 압박에 노출된 가계의 부담은 커질 대로 커진 상황이다. 실제로 최근 일본 도쿄의 유명 관광지에서 외국인 관광객을 대상으로 한 고가의 식사가 등장하면서 ‘내국인과 외국인 관광객에게 적용하는 가격을 차별화하는 이중가격제’ 논의가 구체화하는 분위기다.

‘비정상적 물가 상승’은 디플레이션 탈출 선언을 노리는 일본 정부에도 달갑지 않다. 일본 정부는 엔저 등 경제 변수에 의한 비용 압박으로 물가가 오르는 이른바 ‘제1의 힘’이 약화하고 물가와 임금이 선순환하는 ‘제2의 힘’이 강해지는 상황을 추구한다. 문제는 급격한 엔저로 인해 물가 상승세가 가라앉기는커녕 급격하게 높아질 가능성이 있다는 것이다. 이날 발표된 3월 실질 임금도 전년 동기보다 2.5% 감소해 24개월 연속 마이너스를 기록하면서 물가 속도를 임금이 따라가지 못하는 현실을 극명하게 반영했다.

상황이 이렇게 되자 엔저에 대해 말을 아끼던 우에다 총재도 입장 표명에 적극 나서고 있다. 우에다 총재는 전날 “만일 물가 전망이 상승하거나 상승 위험이 커졌을 경우 금리를 보다 빨리 조정해나가는 것이 적절해진다”고 말하며 엔저 심화 시 추가 금리 인상에 나설 수 있음을 내비쳤다. 9일 공개된 일본은행의 4월 회의 주요 내용에서도 “엔저 속에서 기조적인 물가 상승률 추세가 이어지면 정상화(금리 인상)의 속도가 빨라질 가능성이 있다” “금리 인상의 시점이나 폭에 대한 논의를 깊게 하는 것이 필요하다” “금리 경로는 시장에 반영된 것보다 더 높을 수 있다” 등의 발언이 다수 등장해 금융 당국의 정책 대응에도 비상한 관심이 쏠린다.

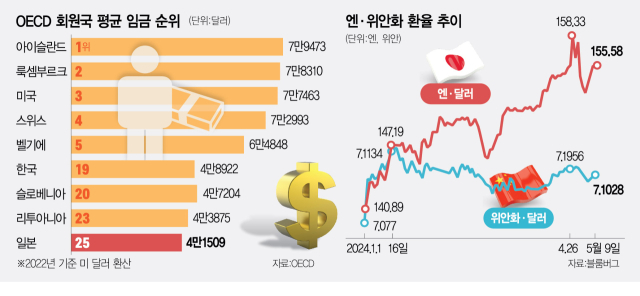

한편 엔저는 가뜩이나 심각한 인력 부족 문제를 부채질하고 있다. 니혼게이자이신문에 따르면 경제협력개발기구(OECD) 회원국 38개국의 평균임금을 미국 달러로 환산한 결과 일본의 순위는 25위에 그쳤다. 급여 매력이 떨어져 숙련 인재는커녕 일손이 부족한 현장을 채울 기능 실습생을 확보하기도 어려운 상황이다. 기존 인력의 이탈까지 더해지며 지난해 6월 기준 1년간 호주 워킹홀리데이 비자를 발급받은 일본인(1만 4398명)은 비교 가능한 2006년 이후 최다를 기록했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ssong@sedaily.com

ssong@sedaily.com