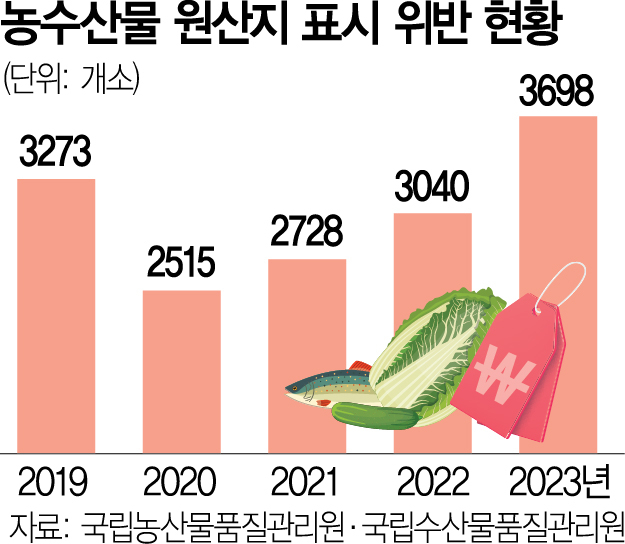

식품 마케팅 과정에서 원산지를 비롯한 주요 정보가 잘못 전달되거나 부풀려지는 경우가 매년 수백 건에 달한 것으로 조사됐다. 최근 각종 소셜네트워크서비스(SNS)를 중심으로 광고 주체와 확산 범위가 폭넓어지며 법률 위반 소지도 커지는 모습이다.

17일 경찰 통계에 따르면 지난해 식품 등의 표시·광고에 관한 법률(식품표시광고법) 위반에 따른 검거 건수는 332건으로 2019년(262건)보다 126% 증가했다. 2019년 1월부터 지난달까지 전체 검거 건수는 2000건을 넘어선다. 형사처벌뿐 아니라 광고 삭제, 영업정지 등 단순 행정처분에 그친 경우를 고려하면 실제 위반 사례는 이보다 훨씬 많을 것으로 추정된다. 실제로 지난달 식품의약품안전처가 SNS에서 식품·화장품 등을 광고·판매하는 인플루언서 계정의 부당 광고 행위를 특별 단속한 결과 단 5일 만에 232건의 허위·과대 광고 행위를 적발했다.

코로나19 이후 비대면 식품 시장이 폭발적으로 성장한 점도 부당 광고 행위가 기승을 부리는 배경으로 풀이된다. 2019년 17조 원대였던 국내 온라인 식품 시장 규모는 지난해 40조 원대를 돌파했다. 이에 발맞춰 SNS 라이브방송·바이럴광고 등을 활용한 식품 마케팅이 급격히 늘어난 만큼 원산지 정보 등을 호도하는 사례도 증가할 것으로 예상된다.

문제는 현행 규정상 일반식품·건강기능식품·의약품 등 종류별로, 원료 함량별로 쓸 수 있는 광고 문구가 세부적으로 갈리고 원재료가 100% 국산인지 수입산 혼용인지에 따라서도 표시 방법이 다른데 수많은 온라인 광고 업체들이 이를 준수하고 있는지 면밀히 모니터링하는 것이 현실적으로 어렵다는 점이다.

최승환 법무법인 바른 변호사는 “최근에는 인터넷에서 식품 판매 페이지와 과장된 블로그 체험기 등을 분리해 외부 링크로 연결되도록 하는 사례도 난립하고 있다”면서 “부당 광고 여부를 판단하는 것이 점점 까다로워지고 있다”고 설명했다.

알리·테무 등 해외 직구 전자상거래 업체가 국내 e커머스 시장에서 몸집을 키우며 부정 광고 단속이 더욱 어려워질 것이라는 우려도 커지고 있다. 앞서 4월 시민단체 소비자주권시민회의는 “알리·테무 등에서 판매되는 상품 표시 광고의 경우 안전 표시, 식품 영양 표시 등이 모두 불법 부당 광고에 해당된다”면서 “이는 국내 온라인쇼핑몰에서는 할 수 없는 광고들”이라고 지적한 바 있다.

전문가들은 인플루언서·유튜버·블로거 등 1인 광고 콘텐츠 창작자는 물론 이들을 관리·알선하는 중간 플랫폼 등에 대해서도 관련 교육을 강화할 필요가 있다고 조언한다.

서용구 숙명여대 경영학과 교수는 “장기적으로는 업체 입장에서도 허위·거짓 광고로 얻는 득보다 실이 훨씬 크다”면서 “광고주와 다중채널네트워크(MCN), 창작자 등이 식품 광고를 제작하는 과정에서 긴밀히 소통하고 위법 가능성을 검토하는 문화가 필요하다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jang@sedaily.com

jang@sedaily.com