미국은 1996년부터 ‘경제스파이법(EEA)’을 제정해 기술 탈취 범죄를 엄중하게 처벌해왔다. 국가의 핵심 기술을 유출하는 것을 ‘간첩’으로 규정한 것이다. 형량도 무겁다. 최대 15년의 징역형을 내릴 수 있으며 개인에게는 500만 달러(약 69억 원), 법인에는 1000만 달러(약 138억 원)의 배상금이 부과될 수 있다. 반면 우리나라 대법원이 현재까지 기술 유출 범죄에 내린 최대 형량은 5년에 불과하다. 국내에서 국가 핵심 기술 유출을 안보 위협으로 간주해 형법상 ‘간첩죄’ 수준의 형량을 적용하자는 주장이 끊이지 않는 이유다.

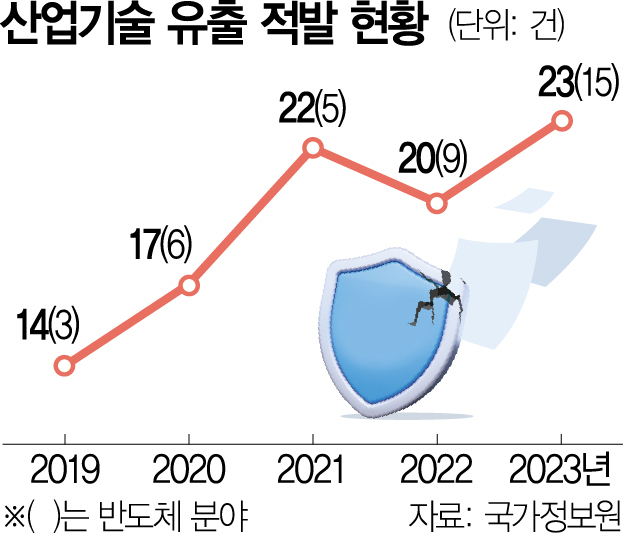

23일 법조계에 따르면 대법원은 최근 삼성전자(005930) 자회사 세메스의 전 연구원이 중국 내 후발 업체에 국가 핵심 기술인 반도체 세정 기술을 유출한 혐의로 5년형을 확정했다. 자율주행차 관련 핵심 기술을 중국에 빼돌린 혐의로 재판에 넘겨진 한국과학기술원(KAIST) 교수는 징역 2년을 선고받았다. 세메스 사건을 포함해 대법원은 국내 기업의 반도체 분야 기술 중국 유출 사건 3건에 대해 최종 유죄를 확정했다. 국가정보원은 해당 사건을 모두 적발해 수사기관 등에 정보를 지원했다.

세메스 사건의 경우 산업기술 유출로는 역대 최고형이라고 하지만 ‘5년형’이 고작이다. 글로벌 기술 경쟁이 치열해지고 있는 점을 고려하면 여전히 ‘솜방망이’다. 미국이나 대만과 달리 간첩죄 적용 범위가 70년째 형법상 ‘적국’에 국한돼 있기 때문이다. 탈냉전 시대에 맞게 범위를 적국에서 외국으로 넓히는 등 여러 대안을 모색해야 하는 이유다.

지성우 성균관대 법학전문대학원 교수는 “양형 기준이 강화됐어도 판례를 보면 처벌 수준이 많이 낮은 것은 사실”이라며 “국내 산업에서 원천 기술로 남아 있는 게 반도체와 2차전지·방산 등 몇 개 안 되고 있는 상황에서 퇴직자들을 중심으로 타국으로 유출되는 사례가 많은 만큼 간첩죄를 적용하든, 특별법을 제정하든 처벌을 강화해야 한다”고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

earthgirl@sedaily.com

earthgirl@sedaily.com