우리나라의 공적개발원조(ODA) 규모가 빠르게 늘어나는 가운데 다자 원조를 보다 전략적으로 시행해야 한다는 지적이 나온다. 유엔을 비롯해 세계은행(WB)과 아시아개발은행(ADB) 등 국제기구에 재정 지원을 하는 다자 원조는 개발도상국을 도와 경제성장에 기여하고 국제기구 내 한국의 위상도 높일 수 있는 ‘일석이조’라는 평가다.

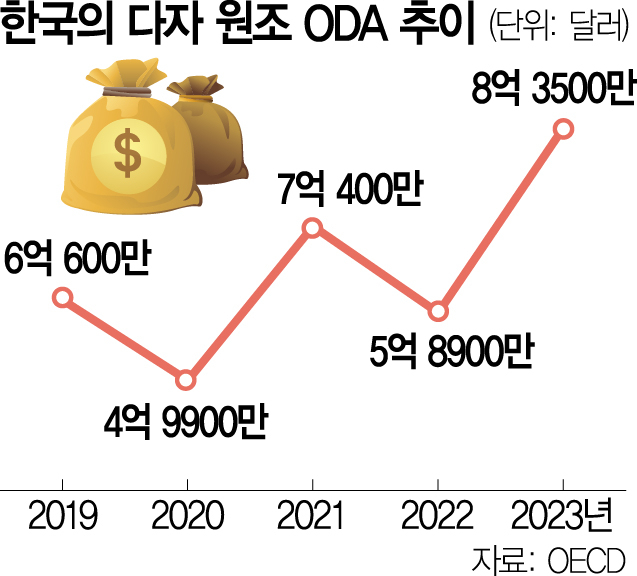

19일 정부의 내년도 ‘국제개발협력 종합시행계획’에 따르면 다자 원조 규모는 지난해 8억 3000만 달러(약 1조 1000억 원)로 1년 전보다 41.9% 급증했다. 전체 ODA 중 다자 원조가 차자하는 비중도 26.7%로 나타났다. 정부는 저소득·취약국의 코로나19 대응 및 개도국 경제 회복 지원을 위한 WB, 지역개발은행으로의 출자와 출연이 각각 전년 대비 59.4%, 18.8% 증가한 영향이라고 설명했다.

다자 원조 확대는 개도국 경제에 도움이 되는 데다 국제기구에서 한국의 위상 강화에도 영향을 미친다. 유엔을 제외한 다자기구는 국가별로 지분율을 정하고 비율대로 출자금을 받아 운영하는데 출자금 비율은 투표권과 직결된다. 다자 원조가 늘수록 국제기구에서 진행하는 원조 사업에 한국 기업이 참여할 수 있도록 하는 등 발언권이 세진다는 의미다.

국제사회도 마침 한국의 다자 원조 확대를 요청하고 있다. 경제협력개발기구(OECD) 개발원조위원회(DAC)는 올해 5월 “(한국 정부가) 다자개발은행·다자기구 등과 전략적 파트너십과 대화 채널을 강화해야 ODA 확대 목표에 걸맞게 영향력을 높일 수 있다”고 조언했다.

아울러 다자 원조의 방향에 대해서도 고민이 필요하다는 지적이 나온다. 다자 원조는 강제성이 있는 출연금인 의무분담금과 강제성이 없는 자발적 출연금인 사업분담금으로 나뉘는데 국제기구의 지분율과 투표권을 늘리려면 의무분담금이 늘어야 한다. 하지만 그간 한국의 다자 원조는 의무분담금 대신 사업분담금 확대에 초점이 맞춰져왔다. 사업분담금이 늘어날 경우 각종 국제기구에 국내 인력을 파견할 수 있는 만큼 정부와 공공기관 등이 선호했던 측면도 있다.

하지만 스웨덴과 노르웨이·덴마크 등은 국제기구에 내는 의무분담금이 전체 ODA 예산의 30%에 달한다. 이들 나라는 이 같은 의무분담금을 앞세워 지분율을 늘려 각종 원조 사업이 자국에 이로운 방향으로 이뤄지도록 유도한다. 국제 원조 분야의 한 전문가는 “한국이 중국처럼 ‘일대일로’ 같은 ODA 사업을 할 수는 없는 만큼 국제기구 내에서 목소리를 키워야 한다”며 “인력 파견도 중요하지만 지분율 확대가 시급한 만큼 의무분담금 확대가 필수”라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

tak@sedaily.com

tak@sedaily.com