비상 경영에 들어간 독일 자동차 제조 업체 폭스바겐의 경영난은 기술 리더십 실종과 높은 중국 의존도 때문이라는 진단이 나왔다. 이는 폭스바겐을 넘어 노동시장 경직성과 높은 생산 비용이 일상화된 독일 경제의 고질적인 문제와 맞닿아 있다는 분석이다.

월스트리트저널(WSJ)은 11일(현지 시간) 독일의 경제적 불황과 폭스바겐의 위기는 중국에 대한 높은 의존도와 높은 생산 비용, 기술 리더십 약화 같은 공통된 뿌리에 근거한다고 밝혔다. 몇 십 년 만에 최악의 위기를 겪고 있는 폭스바겐과 독일이 구조적으로 같은 문제를 겪고 있다는 것이다.

이달 2일 폭스바겐은 비용 절감을 위해 독일 공장 폐쇄와 정리해고 등을 포함한 비상경영을 선포했다. 폭스바겐이 내건 비용 절감 목표치는 150억 유로(약 22조 1800억 원) 규모다. 이를 위해 폭스바겐은 노조와 30년간 유지해온 고용보호협약을 폐기하기로 했다. 사실상 대규모 해고를 예고한 셈이다. 독일 경제도 마찬가지다. 2019년 이후 제자리걸음을 하던 국내총생산(GDP)은 지난해 0.3% 감소했으며 일부 경제학자들은 올해 GDP가 위축될 것으로 예상한다. 자동체 제조업은 독일의 주력 산업으로 GDP의 5%가량을 차지하고 있다. 독일의 민간 싱크탱크 킬 세계경제연구소(KIWE)의 모리츠 슐라릭 소장은 “폭스바겐의 문제는 독일 경제의 문제를 반영하고 있고 독일 경제의 문제는 폭스바겐에도 반영돼 있다”며 “변화에 대한 저항이 양쪽 모두를 뒤덮고 있다”고 지적했다.

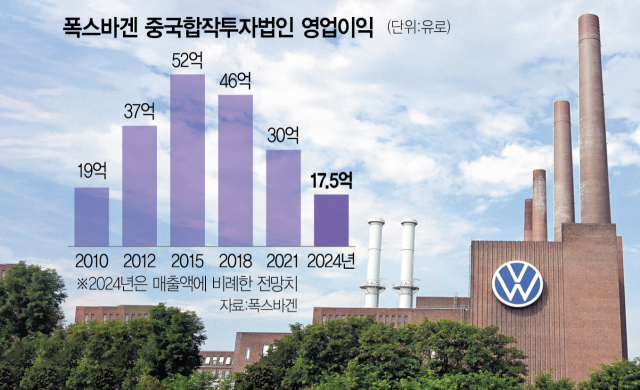

폭스바겐은 중국 현지 합작법인을 통한 브랜드 라이선싱과 부품 판매 등으로 2015년 중국에서 약 57억 유로(약 8조 4070억 원)의 영업이익을 기록했다. 그러나 코로나19 팬데믹, 유럽연합(EU)와 중국의 지정학적 갈등 등으로 2023년에는 26억 유로(약 3조 8380억 원)로 줄었다. 최대 무역국이던 중국의 성장 둔화까지 겹치면서 독일 기업 대부분이 폭스바겐과 비슷한 처지에 내몰렸다. 반면 중국의 경쟁사들은 이 시기 급성장하며 독일의 경쟁자로 급부상했다. 중국의 전기차 제조 업체 비야디(BYD)는 지난해 폭스바겐을 제치고 중국에서 가장 많이 팔린 자동차 브랜드에 올랐다.

노동 경직성도 문제로 지목된다. 팬데믹 이후 유럽 자동차 시장 회복이 지연되면서 올해 1~7월 유로존과 영국에 등록된 폭스바겐 차량은 2019년에 비해 17% 감소했다. 유럽 내 경쟁사인 스텔란티스와 르노는 최근 몇 년 동안 대규모 감원에 나섰지만 같은 기간 폭스바겐의 직원 수는 오히려 늘었다. 폭스바겐은 2개 공장에 해당하는 생산량을 잃었으며 대규모 인력 감축의 필요성을 강조하고 있다. 하지만 폭스바겐은 특이한 지배구조 때문에 근로자들을 해고하기 어렵다. 폭스바겐 주식의 20%를 소유한 독일 니더작센 주정부는 ‘폭스바겐 특별법’에 따라 강력한 의결권을 행사하고 있다. 독일자동차연구센터 페르디난트 뒤덴회퍼 소장은 “사기업이라기보다는 국영기업에 가깝다”고 꼬집었다.

폭스바겐은 편향적인 운영 전략도 발목을 잡는 요인이다. 폭스바겐은 전체 자산의 57%, 직원의 44%를 독일에 의존하고 있지만 자국 매출은 19%에 불과했다. 반면 일본 도요타자동차의 경우 자산의 27%, 직원의 18%를 자국에 의존하고 있지만 매출의 25%가 일본에서 발생한다. 독일의 임금 수준은 유럽 내에서도 가장 높은 편에 속한다는 점도 걸림돌로 작용하고 있다. 독일 자동차산업협의 분석에 따르면 지난해 독일 자동차 노동자의 시간당 임금은 62유로(약 9만 1500원)인데 스페인(평균 29유로)과 비교해도 2배를 넘는다.

가장 큰 패착은 기술 혁신에서 뒤처졌다는 점이다. 폭스바겐은 수십 년 동안 내연기관 분야에서 선두적 위치를 차지하고 있었지만 배터리와 소프트웨어에 의존하는 전기차 개발에는 거의 도움이 되지 않는 데다 미국 테슬라와 중국이 주도하는 기술 경쟁에서 뒤지고 있다는 평가를 받고 있다. 독일 전체적으로도 엔지니어링을 제외하면 시장을 선도하는 기술이 없다는 점이 약점으로 꼽힌다. 세계지적재산권기구(WIO) 자료에 따르면 독일 기업이 출원한 특허 수는 2018년 이후 매년 감소했다. KIWE는 “독일의 연구개발(R&D) 지출은 GDP의 약 3%로 유럽 평균보다 높다”면서도 “문제는 이 중 상당 부분이 자동차 부문, 그것도 내연기관차에 집중돼 있다는 사실”이라고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

secret@sedaily.com

secret@sedaily.com