인공지능(AI) 시대가 도래하면서 원자력발전이 뚜렷한 부활 조짐을 보이고 있다. AI 산업 발전에 발맞춰 막대한 전력이 요구되면서 원전은 환경오염을 일으키지 않고도 낮은 비용으로 전력을 공급할 수 있는 에너지원으로 각광받고 있다.

3일(현지 시간) 파이낸셜타임스(FT)는 “원전 산업이 수십 년간의 침체를 겪었지만 AI의 등장과 이에 따른 끝없는 전력 수요로 다시 각광을 받고 있다”고 보도했다.

이날 순다르 피차이 구글 최고경영자(CEO)는 일본 니혼게이자이신문 인터뷰에서 “무탄소 전력원을 확대하겠다”며 “원전에서 조달한 전력을 데이터센터에서 이용하는 방안을 검토하겠다”고 밝혔다. 닛케이는 “피차이 CEO가 원전에서 조달한 전력을 사용하는 나라나 지역, 시기 등에 대해 언급하지는 않았지만 미국 등이 대상이 될 것으로 보인다”고 분석했다.

앞서 1979년 사고 이후 운영이 중된된 미국 펜실베이니아주 스리마일 원전은 지난달 재가동을 결정하고 마이크로소프트(MS)에 전력을 공급하기로 했다. 아마존의 클라우드(가상 저장 공간) 자회사 AWS도 3월 원자력으로 가동되는 데이터센터를 6억 5000만달러(약 8500억 원)에 인수했다. 페이스북 모회사 메타의 얀 르쿤 AI수석과학자는 이날 FT에 “AI 데이터센터는 탄소 배출량이 적고 저비용으로 전력을 지속적으로 공급할 수 있는 곳에 건설될 것”이라며 “기본적으로 원전 옆에 건설될 것이라는 뜻”이라고 말했다.

글로벌 투자은행들도 원전 산업 지원에 팔을 걷어붙이고 있다. FT에 따르면 지난주 뉴욕에서 열린 기후 관련 행사에서 일부 대형 은행들이 원전 산업을 공개 지지했다. 지난달 뱅크오브아메리카(BofA), 골드만삭스, 모건스탠리 등 대형 투자은행(IB) 14곳은 2050년까지 세계 원전 용량을 3배로 늘리겠다는 유엔기후변화협약 당사국총회(COP28)의 행동 촉구 방안에 지지를 공식 표명했다.

지난 수년간 미국과 유럽에서 원전 산업은 사양길을 걸어왔다. 미국은 1970~1980년대 원전을 잇따라 건설했지만 1990년대 중반 이후 단 3개의 원자로만 건설했다. 1986년 체르노빌 사고, 2011년 후쿠시마 원전 사고 등이 원전에 대한 반감을 키웠다는 진단이다.

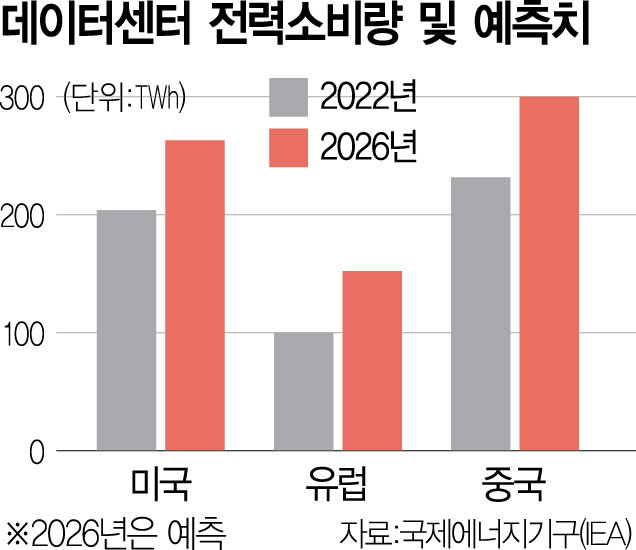

하지만 막대한 전력을 사용하는 AI 붐이 일면서 판이 완전히 바뀌었다. 글로벌 기업들은 AI 개발을 위해 전력을 확보해야 하는 동시에 기후변화를 막기 위한 노력도 기울여야 하는 상황이다. 최근 젠슨 황 엔비디아 CEO는 “AI용 데이터센터가 급증하는 상황에서 원전은 매우 훌륭한 지속 가능한 에너지원 중 하나”라고 말하기도 했다. 헤지펀드 세그라캐피털의 아서 하이드는 “새 원전이 건설되기에 적합한 시장 상황”이라고 분석했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

classic@sedaily.com

classic@sedaily.com