제29차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP29)의 핵심 의제인 기후재정기금 마련안과 관련해 각국이 밤샘 토론을 펼친 끝에 가까스로 합의를 이뤘다. 다만 최종 합의문을 두고서도 여전히 잡음이 나오는 데다 이행 지침을 확정하지 못했다는 비판의 목소리도 거세다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 백악관 복귀 시 미국의 기후변화 합의가 물거품이 될 것이라는 우려도 커지는 모습이다.

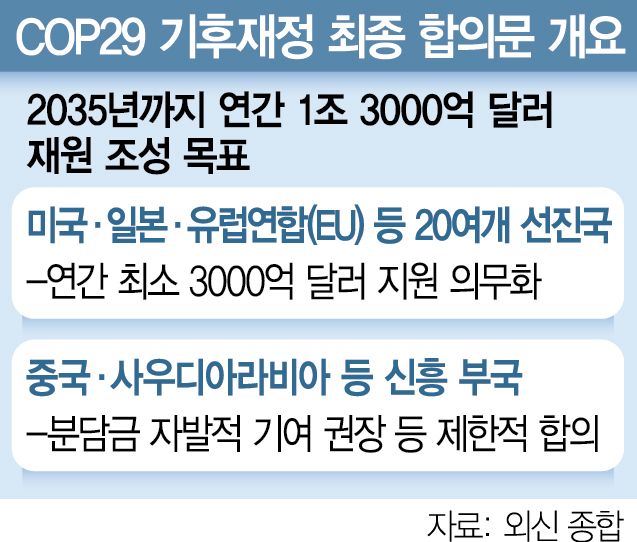

로이터통신 등에 따르면 아제르바이잔의 바쿠에서 열린 COP29에서 200개국 협상단은 당초 예정됐던 폐막일(현지 시간 22일)로부터 30여 시간을 넘긴 24일 새벽 2시 40분께 ‘신규 기후 재원 조성 목표(NCOG)’ 합의에 도달했다. 합의문은 개발도상국의 기후 대응을 위해 선진국이 분담하는 공공 재정을 2035년까지 연간 3000억 달러(약 421조 원)로 늘리는 게 골자다. 이는 현재 분담금(연간 1000억 달러)의 3배로, 지난해 기준 전 세계 군사비의 45일 치, 전 세계 원유 사용량의 40일 치에 해당한다. 모든 당사자들이 공공·민간 차원에서 협력해 2035년까지 연간 기후재정을 1조 3000억 달러로 확대하기 위해 노력한다는 목표도 포함됐다.

선진국 분담금을 놓고 이해 당사국 간 신경전이 계속되면서 합의는 난항을 겪었다. 앞서 COP29 의장단은 21일 공개된 합의문 초안에서 선진국 부담금을 2500억 달러로 설정했다. 이에 기후변화 위협에 직접 노출된 도서국과 최빈국(LDC), 일부 개도국들이 선진국의 부담이 지나치게 적다는 비판을 제기했다. 일부 국가가 COP29 탈퇴까지 거론하면서 협상은 결렬 직전까지 가기도 했다. 합의 후에도 일부 대표단은 여전히 분담금이 부족하다고 반발했다. 아프리카 협상 그룹 대표자인 케냐의 알리 모하메드는 “아프리카에 중요한 문제에 진전이 없는 데 대해 매우 실망했다”고 유감을 표했다.

그간 기후변화협약에서 개도국으로 분류된 중국과 사우디아라비아 등 신흥 부국들의 역할이 제한된 점도 한계로 지적된다. 이들 국가도 기후 재원을 부담해야 한다는 주장이 제기됐지만 최종 합의문에 담긴 표현은 ‘자발적인 기여를 권장한다’는 수준에 그쳤다. 재원 조달 방법 역시 명시되지 않았다. 개도국들은 보조금 형태의 지원을 바라지만 선진국들은 대출 및 민간 재원까지 범위를 확장해야 한다는 입장을 고수했다. 당사국들이 합의를 이룬 탄소배출권 거래 시스템과 관련해서는 거래 오용 방지 등을 위한 세부 지침이 부족하다는 평가가 나온다.

어렵사리 기후재정에 대한 합의를 이뤘지만 이행 과정은 더욱 험난할 것으로 전망된다. 내년 1월 미국 대통령 취임을 앞둔 트럼프는 수차례 국제 기후협약에서 탈퇴하겠다고 으름장을 놓았다. 그는 차기 에너지부 장관에 기후변화 대응 반대론자인 크리스 라이터 리버티에너지 최고경영자(CEO)를 지명한 상태다. 뉴욕타임스(NYT)는 “(합의안은) 법적 구속력이 없으며 주로 외교적 압박을 통해 작동한다”고 꼬집었다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

sunset@sedaily.com

sunset@sedaily.com