지난해 해외건설 누적 수주 1조 달러의 쾌거를 이뤄낸 K건설이 2조 달러 달성을 위한 여정에 본격 돌입한다. 이를 위해 정부는 올해 해외건설 수주액 목표를 전년 보다 35% 증가한 500억 달러로 잡았다. 유럽과 중동, 동남아시아, 중남미 등 지역별 맞춤 수주 전략을 펼쳐 글로벌 영토를 지속해서 확장해 나간다는 방침이다. 다만 전문가들은 질적 성장을 이뤄내기 위해 부가가치가 높은 투자개발사업(PPP) 수주 비중을 높여야 한다고 지적했다.

13일 국토교통부는 올해 업무계획에서 해외건설 목표 수주액을 지난해(371억 달러)보다 34.8% 증가한 500억 달러로 설정했다고 밝혔다.

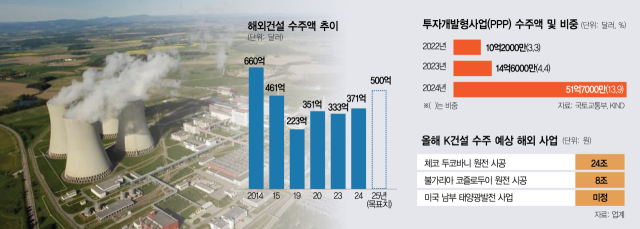

해외건설 연간 수주액은 2010년 716억 달러로 정점을 찍은 뒤 2015년 461억 달러로 500억 달러선이 무너진 후 2020년부터 지난해까지 300억 달러 수준을 유지하고 있다. 올해 목표치를 달성한다면 11년 만에 500억 달러대로 복귀하는 것이다.

정부가 수주 목표치를 상향한 것은 지난해 한국수력원자력 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정된 24조 원 규모의 체코 원전 사업이 올해 3월 계약을 앞두고 있기 때문이다. 이 계약이 성사되면 올해 수주 통계에 반영된다. 이는 지난해 최대 수주 사업장인 사우디아라비아 파딜리 가스 플랜트 증설 공사(약 11조 원)의 2배가 넘는다. 또 현대건설도 8조 원 규모의 불가리아 코즐로두이 원전 EPC(설계·조달·시공) 본계약을 하반기 체결할 예정이어서 500억 달러를 목표로 잡았다는 게 국토부 측의 설명이다.

정부는 민관 합동 ‘원팀코리아’를 통한 협력체계를 바탕으로 해외 수주 활동을 활발히 진행할 계획이다. 특히 중동과 아시아·중남미·아프리카 등 지역별 맞춤 수주 전략으로 글로벌 시장을 공략한다. 국토부 관계자는 “유럽은 원전 및 인프라, 중남미는 고속·공항 철도, 동남아시아는 신도시 및 플랜트, 중동은 재건사업·도시개발 등을 중점 공략할 것”이라고 말했다.

이처럼 양적으로 수주를 늘리는 것도 필요하지만 해외건설 시장에서 입지를 굳히려면 단순 도급보다는 부가가치가 높은 투자개발사업 비중을 높여야 한다는 지적이 나온다. 투자개발사업은 입찰 기업이 재원 부담을 안고 프로젝트 지분에 투자한 뒤 공사가 완료되면 유지 보수·운영을 통해 수익을 얻는 방식이다. 발주처는 재정 부담을 줄일 수 있고 투자 기업은 단순 도급 대비 이상의 수익을 기대할 수 있어 시장이 확대되고 있다. 건설 업계에서는 투자개발사업 수익성이 10%대로 3~5% 수준인 도급 사업보다 2~3배 가량 높은 것으로 보고 있다.

이에 K건설의 투자개발사업 수주액도 증가 추세다. 지난해에는 전년보다 3.5배 늘어난 51억 7000만 달러를 수주했다. 전체 해외 수주에서 투자개발사업 비중은 13.9%로 역대 최고치를 기록했다. GS건설의 브라질 오리뇨스 수처리 사업, 한국서부발전의 아랍에미리트 아즈반 태양광 발전 개발사업이 지난해 투자개발사업 방식으로 수주한 사업이다. 민간 기업만으로 컨소시엄을 구성해 수주할 경우 리스크 관리에 한계가 있는 만큼 최근에는 높은 대외 신인도를 보유한 정부 기관과 함께 투자에 나서는 사례도 늘고 있다. 대표기관이 국토부 산하기관인 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND)다. KIND가 참여해 지난해 수주한 투자개발사업 규모는 총 6곳, 5억 9000만 달러다.

국토부는 투자개발사업 수주 지원을 위해 1조 5000억 원 규모의 해외 플랜트·인프라·스마트시티(PIS) 펀드 1단계 투자를 완료했으며 1조 1000억 원 규모의 2단계 펀드 조성을 추진할 계획이다. 이를 통해 2030년까지 해외 투자개발사업 수주액을 100억 달러까지 늘려 누적 해외수주 2조 달러 달성을 위한 기반을 다진다는 방침이다.

한 건설업계 관계자는 “단순 도급 사업은 단가 경쟁이 심할 뿐더러 중국, 인도 등 다른 국가를 이기기 어렵다”며 “자금 조달 능력을 키워 투자개발사업 수주를 활성화 해야한다”고 말했다. 이어 “국책기관인 KIND의 역할을 더 강화하는 방향의 정부 지원이 더 필요하다”고 강조했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

hooni@sedaily.com

hooni@sedaily.com