사람이 가장 많은 아이러니에 직면하는 부분은 ‘먹는 것’에 있다. 늘 새해 계획을 다이어트로 시작하면서도 정작 ‘다이어트는 내일부터’ ‘맛있게 먹으면 0칼로리’ 등의 격언으로 자신을 위안하면서 이른바 ‘단짠’과 ‘맵칼’이라는 고자극의 세계에 빠져든다. 이후에는 늘 ‘다이어트 실패자’라는 정체성으로 인한 수치심과 과식으로 느끼는 죄책감을 수도 없이 달고 산다.

시대별로 유행한 다이어트만 해도 끝이 없다. 전 세계적으로 1970년대 이후에는 탄수화물 없이 마음껏 고기와 생선을 먹는 ‘황제 다이어트’가 유행을 선도했고 2000년대 이후에는 지중해식과 덴마크 식단이, 2010년대 이후에는 키토 다이어트에 많은 이들이 몰두했다. 이 중에 하나라도 시도해보지 않은 이 없고 실패하지 않은 사람도 없다. 2020년대에 들어 달라진 게 하나 있다. 식단 중심이 아니라 우리가 뇌를 통해 느끼는 포만감 자체를 조절하는 GLP-1 수용체 작용제인 ‘오젬픽’을 선택하게 됐다는 것. 이른바 ‘약물 다이어트’가 일상으로 들어오며 당뇨 환자를 넘어 비만 환자들에게 퍼졌다. 2023년 덴마크 약물 제조사인 노보 노디스크의 오젬픽 매출은 120억 달러를 돌파했다.

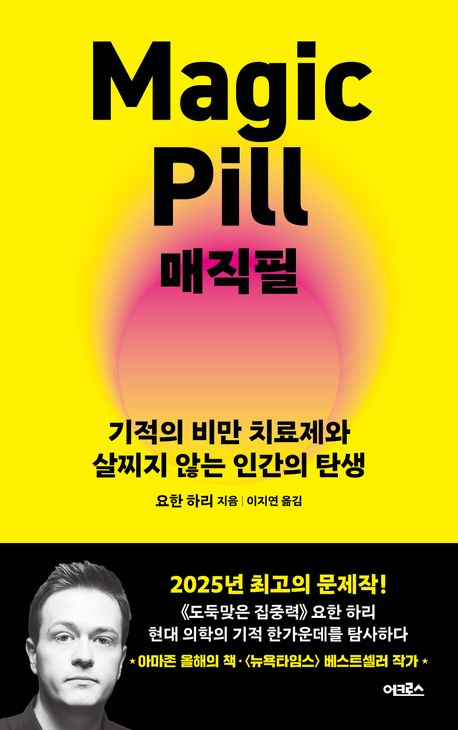

‘도둑맞은 집중력’으로 우리가 잃어가고 있는 집중력이 사회적 산물이라는 것을 통렬하게 지적한 베스트셀러 작가 요한 하리가 이번에는 오젬픽에 꽂혔다. 흥미로운 점은 신작 ‘매직필(Magic Pill)’을 통해 스스로 오젬픽을 투약한 뒤 몸에 나타난 변화를 쫓으며 사회적으로 오젬픽 신봉 전에 숙고해야 할 점을 함께 들여다본 데 있다. 그는 말한다. “인류는 최근 수십 년 사이 다함께 슬금슬금 뚱뚱해졌다. 비만은 개인의 의지나 유전 탓이 아니다. 비만은 시대의 산물이고 사회적 질병이다.”

이쯤되면 그를 사회적 질병 전문가로 불러야 할 것 같다. 비만이 왜 사회적 질병일까. 세계보건기구에 따르면 1975년 이후 전 세계 비만율은 3배 가까이 늘었다. 그는 이 원인을 ‘먹는 음식’에서 찾았다. 기본적으로 포만감을 줘야 할 음식들이 가공식품의 세계에서는 포만감을 훼손하는 방식으로 만들어진다는 것. 가공식품을 만드는 과학자들은 ‘블리스 포인트(먹었을 때 느끼는 행복한 순간)’를 통해 계속 먹도록 자극하기 위해 인간이라면 가장 원초적인 그리움을 느끼는 모유와 동일한 설탕, 지방, 탄수화물의 극적인 조합을 설계한다. 문제는 영양 측면에서는 모유와 정반대에 있다는 것이다. 또 ‘혈당 스파이크’의 짧고 잦은 피크타임을 만들어 내 대사를 조절하는 능력을 떨어뜨려 하루 평균 일반 조리 음식에 비해 500칼로리를 더 섭취하도록 유도한다. 문제는 다음 세대에 있다. 미국의 아동은 칼로리의 67%를 초가공식품에서 섭취하면서 비만으로 자랄 수밖에 없다.

개인적으로는 저자가 질문을 던지는 방식이 12장(章)에 걸쳐 단계별로 몰입감을 줘 한 편의 스릴러를 따라가는 느낌이다. 자신이 왜 뚱뚱해졌는지를 추적하던 그는 ‘우리 집단은 왜 뚱뚱해졌을까’로 렌즈를 넓힌다. 이후 오젬픽을 만든 과학자와 가공음식을 만드는 과학자들과 인터뷰를 나누던 그는 이들 사이의 연결고리를 ‘포만감’에서 찾는다. 한 쪽은 포만감을 훼손하도록, 다른 한 쪽은 포만감을 자주 불러일으키는 역할을 하는 아이러니한 상황을 짚어낸다.

투약을 하자마자 일체의 식욕이 사라진 저자는 8개월이 지나서 결국 20kg 가까이 체중을 줄여 난생 처음 다이어트에 성공한다. 누군가 데이트 신청을 하거나 자신을 새롭게 평가하는 말들을 들으며 자존감의 상승을 느낀다. 하지만 이내 깊은 우울감을 경험하며 근원적인 허전함을 느낀다. 반년 뒤 오젬픽을 끊겠다고 결심한 순간 친구의 조언에서 그는 새로운 깨달음을 얻는다. “약이 문제를 일으키는 게 아니야. 문제는 원래 있었고 이제는 문제가 눈에 보이게 된 것일 뿐.” 그는 오젬픽을 투약하는 모든 이들에게 이 질문을 권한다. ‘과식이 내게 해주었던 긍정적인 역할은 무엇인가’. 과식이 단순히 몸을 유지하고 즐거움을 주는 역할을 넘어 진정제이자 분노 완충제의 역할을 해왔다면 먹지 못하게 된 이후에 그 문제들은 풍선 효과를 일으킬 수 있다. 비만 대사 수술 이후 먹지 못하게 된 이들이 살은 빠졌지만 자살률이 높아진 것도 비슷한 사례다.

이쯤 되면 그가 내린 결론이 무척 궁금해진다. 그는 자신의 경우 오젬픽을 지속 복용해도 된다고 결론 내렸지만 청소년의 경우 그렇지 못했다. 성장하면서 어떤 부작용을 겪게 될지 아무도 알 수 없다는 것이다. 그가 바라는 시나리오는 따로 있다. 지금은 월 1200달러에 달하는 비만 치료제 가격이 떨어져 필요한 모든 사람에게 공급돼 비만에서 벗어나는 것도 좋지만 비만 개선으로 건강을 되찾은 이들이 질문을 던져보는 것이다. ‘미래 세대의 포만감을 박탈하는 식품 업계를 어디서부터 손봐야 할 까. 당장 실행해야 할 조치는 무엇일까’. 403쪽. 1만 9800원.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

madein@sedaily.com

madein@sedaily.com