크로스컨트리 스키는 ‘눈 위의 마라톤’으로 불린다. 스키를 신은 채 쉬지 않고 달려야 하는 점이 하계 종목 마라톤과 비슷해 붙여진 별칭이다.

지금까지 크로스컨트리 스키는 알파인스키·스노보드 등 다른 설상 종목들에 비해 국제대회에서 이렇다 할 성적을 내지 못했다. 미국이나 유럽 등 세계적인 강국들과의 격차가 컸을 뿐 아니라 아시아 지역에서 강세를 보이고 있는 중국과 일본, 카자흐스탄 등도 넘어서지 못했기 때문이다.

하지만 이번 2025 하얼빈 동계아시안게임에서 한국 선수들은 아쉽게 메달을 따내지는 못했지만 한층 성장한 기량을 통해 아시아 강팀 선수들과 대등한 경기를 펼치며 달라진 모습을 보여줬다.

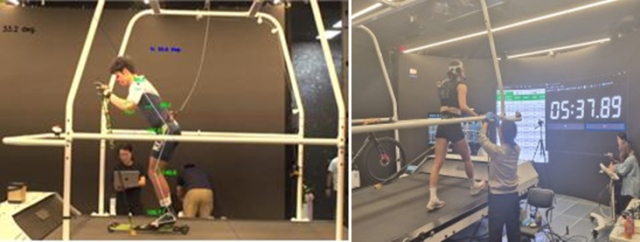

선수들의 눈부신 기량 발전 뒤에는 스포츠과학을 통해 탄생한 특별한 ‘이 기계’가 있다. 이 종목 선수들을 위해 국민체육진흥공단 산하 한국스포츠과학원에서 개발한 ‘특수 트레드밀’이다. 특수 트레드밀은 2021년 정보통신기술(ICT)을 활용한 종목별 전문체육인 경기력 향상을 위해 시작된 문화체육관광부의 보조금 지원 사업인 ‘스마트기술 활용 종목 활성화’의 일환으로 제작에 들어가 2023년 6월부터 선수들의 훈련에 쓰이고 있다. 특수 트레드밀의 폭은 선수들이 훈련용으로 사용하는 ‘롤러 스키’를 편안하게 탈 수 있도록 넓게 설계했다. 그 위에는 선수들이 몸을 줄로 연결해 트레드밀에서의 이탈 걱정 없이 극한까지 페이스를 올릴 수 있도록 하는 케이지를 설치했다. 또한 주위에는 경기가 펼쳐지는 경기장 모습을 XR 화면으로 구현해 선수들의 훈련 몰입도를 높였다.

특수 트레드밀이 도입되기 전 크로스컨트리 스키 선수들은 비시즌인 여름 땡볕 아스팔트에서 롤러 스키를 타는 지상 훈련을 감내해왔다. 더위도 문제였지만 훈련 중 아스팔트에 넘어지면 타박상 등 크고 작은 부상들이 빈번하게 발생했다. 또한 정확한 훈련 데이터 측정도 어려워 선수들의 체력과 운동 수행 능력 변화를 알아내는 것도 어려웠다.

하지만 특수 트레드밀이 도입된 후 선수들의 훈련에는 많은 변화가 생겼다. 과학원은 선수들이 특수 트레드밀에서 훈련하는 동안 몸의 피로를 느끼게 만드는 물질인 젖산염 수치를 측정하고 운동부하검사를 실시해 개인별 체력 수준을 진단하고 개선 방안을 제시했다. 김주년 스포츠과학원 연구위원은 “데이터를 눈으로 볼 수 있다는 점이 선수들에게 큰 동기부여로 작용한 것 같다. 향후 꾸준한 개발을 통해 선수들이 지금보다 더 효과를 누릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

phillies@sedaily.com

phillies@sedaily.com