북한이 ‘지방발전 20×10 정책’으로 경제 부흥을 도모하고 있지만 주민들의 삶은 오히려 더 피폐해지고 있다는 분석이다. 향후 김정은의 리더십이 취약해지는 시점에 대비해 우리나라가 미리 대북 전략을 마련해둬야 한다는 지적도 제기됐다.

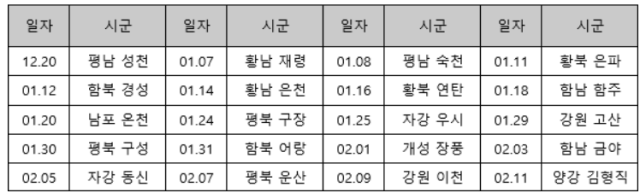

아산정책연구원은 최근 ‘북한의 ‘지방발전 20×10 정책’ 평가: 지난 1년의 성과와 한계, 그리고 그 시사점’ 보고서를 통해 지방발전 20x10 정책을 평가했다. 지난해부터 시작된 지방발전 20x10 정책은 평양과 지방의 심각한 격차를 좁히기 위해 지방에 공장을 건설한다는 내용이 골자다. 매년 10개 도에서 2개 시·군을 선정해 20개씩 10년간 건설한다는 계획을 담았다. 간장·된장 등 기초식품 공장, 내의·양말 등 옷 공장, 플라스틱 그릇 같은 일용품 공장등 모두 경공업 분야다. 중앙에서 소요 자금·자재·설비를 제공하고, 군대에서 공장 건설 인력을 동원하고, 운영의 책임은 지방이 지는 방식으로 추진된다.

북한은 도농 간 극심한 격차로 인해 지방 주민들의 상대적 박탈감이 커지면서 이를 무마하기 위해 이러한 정책을 도입했다. 특히 코로나19로 인한 국경통제로 지방 주민들은 극심한 생활난을 겪어왔다.

북한은 2022년 준공된 김화군 본보기 공장을 일종의 모델로 삼았다. 김화군 본보기 공장은 식료공장, 옷공장, 일용품공장, 종이공장 등 4개 공장으로 구성돼 있다. 이처럼 20개 군에 각각 3~4개씩 총 60~80개 공장 건설을 추진한 것이다. 이에 따라 성천군 공장의 경우 식료공장(기름생산실, 간장·된장생산실, 밤졸임생산실, 빵생산실, 음료생산실 등), 일용품공장(비누생산실, 목재가공작업반), 옷공장으로 구성됐다. 구성시 공장에는 식료공장, 수지일용품공장, 옷공장을 건설했다. 시군마다 옷공장, 일용품공장을 건설했다는 점이 비슷하다. 다만 머루, 다래, 도토리 등 특산물이 나는 지역에는 차별화된 식료품 공장이 지어졌다. 이에 따라 지난해부터는 김정은 북한 국무위원장의 동향 보도에도 각종 준공식, 착공식 참여 소식이 급증했다.

관련기사

올해 들어서는 지방발전 정책을 경공업 분야에 한정하지 않고 병원, 대규모 온실농장, 바다 양식장 건설 등으로 확대했다. 북한은 이를 “노동당은 인민을 위한 일에 만족을 모른다"며 "몇십 배의 품과 자금이 소요되는” 시·군 병원 건설, 온실농장 건설 등 지방발전 ‘혁명’으로 개념이 바뀌고 있다고 선전하기도 했다.

보고서는 20x10 정책이 당초 취지대로 지방 내수 활성화, 지방 주민 의식주 개선, 특히 이들의 상대적 박탈감 완화에 기여할 가능성이 중장기적으로는 낮다고 판단했다. 지방공장이 효율적이고 안정적으로 꾸준히 가동될 여건이 갖춰져 있지 않아서다. 보고서를 작성한 한기범 아산정책연구원 객원선임연구위원은 “공장 완공 초기 2~3년은 중앙당의 관심과 지방 간부들의 독려로 공장이 가동되겠지만 안정적인 원자재 확보의 한계, 지속적인 설비보수의 어려움, 생산품의 질적 조악함, 시장이 아닌 통제 가격에 의한 공급이라는 판로의 경직성 등으로 장기적으로 안정적 가동은 어려울 것"이라고 전망했다.

북한은 여전히 심각한 자원난을 겪고 있으며 지방 자립도도 낮다. 지방발전 정책이 대중 동원 방식으로 추진돼 오히려 지방 주민들의 삶을 더 피폐하게 한다는 지적도 나온다.

중앙공장과 지방공장에 대한 중복투자, 지방공장 간의 생산활동 충돌도 지방공장의 효율적 운영을 저해하는 요인으로 지목됐다. 애초에 지방마다 기초식품·일용품·옷 공장을 둔다는 아이디어 자체가 규모의 경제에도 반한다는 의미다.

한기범 연구위원은 “향후 지방발전 정책이 결국 실패로 귀결되면 김정은 정권에 큰 부담 요인으로 작용할 수 있다”며 우리나라도 미리 대비할 필요성이 있다고 짚었다. 지금으로서는 북한이 러시아와의 밀착, 미국과의 대화 재개, 중국과의 관계 개선 가능성 등 다소 유리한 위치를 차지하고 있다. 그러나 2~3년 후 북한 내부의 민심 이탈이 다시 증폭될 가능성이 높은 데다, 북러 밀월 및 북미 대화 모멘텀도 종료되고 나면 김정은 리더십이 흔들릴 수 있다는 것이다. 한 연구위원은 “북한 내부에서도 개혁·개방의 욕구가 증폭될 것이며 이 때를 대비한 대북정책 정립과 사전 포석이 중요하다”고 덧붙였다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ginger@sedaily.com

ginger@sedaily.com