토지거래허가구역의 실거주 요건을 피할 수 있어 뜨겁게 달아올랐던 서울 아파트 경매시장에 급제동이 걸렸다. 정부의 초강력 대출 규제에 따라 경락잔금대출 역시 수도권 주택담보대출 한도 6억 원 제한과 6개월 내 전입 의무가 따라 붙으면서다. 강남 3구(강남·서초·송파구)를 중심으로 치솟았던 낙찰률과 낙찰가율(감정가 대비 낙찰가) 하락이 불가피할 것이라는 전망이 나온다.

1일 금융권과 경매업계에 따르면 6·27 대출규제 시행에 따라 경매 낙찰자가 주택을 담보로 받는 경락잔금대출에도 ‘수도권 6억 원 주담대 한도 제한’과 ‘6개월 내 전입 의무’ 조치가 적용된다. 예로 A씨가 경기 하남시에 있는 아파트를 10억 원에 낙찰받았을 경우 이전까지는 주택담보대출비율(LTV) 70%에 따라 은행에서 7억 원까지 빌릴 수 있었다. 하지만 앞으로는 6억 원까지만 대출이 가능해져 돈 줄이 막히는 것이다. 경매 낙찰일로부터 6개월 내 전입해야 하는 만큼 세입자를 들여 잔금을 내는 갭투자도 불가능해진다. 이밖에 1주택자 6개월 내 처분 조건 대출 허용과 2주택 이상 대출 금지 조건도 동일하게 적용된다.

전문가들은 정부의 이번 6·27 대출규제 시행으로 서울 아파트 경매 열기가 한풀 꺾일 것으로 내다봤다. 이주현 지지옥션 선임연구원은 “서울의 초고가를 제외한 주택 경매 낙찰자 10명 중 9명이 경락잔금대출을 활용하는 만큼 6억 원 한도 제한 영향이 불가피할 것”이라며 “특히 6개월 내 전입에 따라 마포·성동 등 준상급지에서 실거주가 아닌 투자 목적의 경매 수요가 감소해 낙찰가 및 낙찰가율 하락이 예상된다”고 말했다. 여기에 이달부터 3단계 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR)이 적용되면서 대출 한도가 줄어들고, 매매 호가가 하락세를 보이는 것도 영향을 미칠 것이라는 분석이다.

토지거래허가구역인 강남 3구와 용산구 경매 물건에 대한 인기도 낮아질 것으로 보인다. 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제14조에 따르면 민사집행법에 의한 경매는 토지거래계약 허가 대상에서 제외된다. 즉 실거주 의무가 없어 예외적으로 전세를 놓을 수 있다. 그러나 앞으로 6개월 내 전입 신고에 따라 ‘실거주 예외 프리미엄’이 희석되는 것이다. 다만 금융당국은 경매 절차에 따라 6개월 내 전입이 불가능한 경우 등을 예외로 인정해주는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.

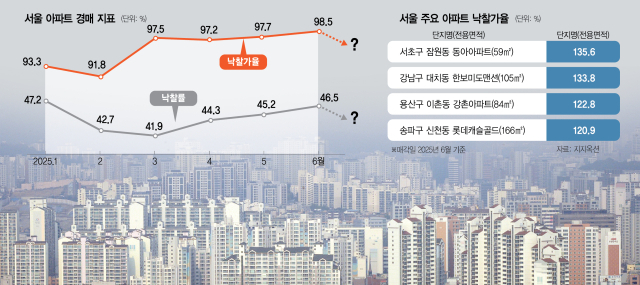

올해 3월 강남 3구와 용산구 내 아파트가 토허구역으로 지정된 후 경매 시장은 과열 조짐을 보이고 있다. 경·공매 데이터 전문기업 지지옥션에 따르면 서울 아파트 경매 낙찰률은 올해 2월 42.7%에서 6월 46.5%로 높아졌다. 같은 기간 낙찰가율은 91.8%에서 98.5%까지 치솟았다. 이는 2022년 6월(110%) 이후 약 3년 만에 가장 높은 수치다.

6월 서울 아파트 낙찰가율 상위 10건 중 8건은 토허구역 내 물건인 것으로 나타났다. 서초구 잠원동 ‘동아아파트’ 전용면적 59㎡는 올해 6월 26일 감정가(24억 원)보다 높은 32억 5400만 원에 낙찰됐다. 낙찰가율은 135.6%로 올해 들어 가장 높은 수준을 기록했다. 같은 달 매매 시장에서 동일 주택형이 30억 원에 거래된 것을 고려하면 실거래가보다 2억 5400만 원 비싼 금액이다. 같은 달 강남구 대치동 ‘한보미도맨션’ 전용 105㎡도 낙찰가율 133.8%에 새 주인을 찾았다. 다만 이 선임연구원은 “강남 3구에서 시세보다 높은 금액에 물건을 낙찰받는 투자 수요자들은 경락잔금대출 활용 비중이 낮은 만큼 경매 낙찰률과 낙찰가율이 급격히 하락하지는 않을 것”이라고 전망했다.

일각에서는 이번 대출규제에 따라 경매 시장이 침체하면 침체할수록 금융기관을 비롯한 채권자들의 채권회수율이 하락할 것이라는 지적도 나온다. 한 부동산 전문가는 “경매는 법원이 채권자를 보호하기 위해 채권을 회수하는 게 주요 목적”이라며 “대출 규제 강화의 일환으로 진행되는 실거주 의무는 재검토할 필요가 있다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

mjshin@sedaily.com

mjshin@sedaily.com