서울의 신규 공급 주택의 한 축을 담당한 뉴타운 사업이 서울시장의 정치 색깔에 따라 추진과 해제, 재추진을 반복하면서 흔들렸다. 이에 따라 서울의 신규 주택 공급이 부침을 겪으면서 서울 집값 급등의 불씨를 제공했다는 지적이 나온다.

17일 서울시에 따르면 뉴타운 사업은 이명박 전 대통령의 서울시장 선거공약으로 강남·북 균형 발전을 위해 2002년 10월 시행했다. 단순히 주택뿐만 아니라 도로 등 공공 기반 시설까지 계획에 포함해 재개발 등을 원활히 추진하자는 사업이다.

서울시는 2002년 10월 △은평 △길음 △왕십리를 뉴타운 시범사업지구를 지정한 뒤 이듬해 11월 2차로 △돈의문 △한남 △전농·답십리 △중화 △미아 △가재울 △아현 △신정 △방화 △영등포 △노량진 △천호 등 12곳을 추가 지정했다.

2005년 12월 도시재정비촉진을 위한 특별법이 제정된 후 △이문 △휘경 △장위 등 11곳이 3차(도시재정비촉진지구)로 지정됐다. 여기에 균형발전촉진지구 8곳과 세운재정비촉진지구까지 총 35곳이 뉴타운 지구로 불렸다.

뉴타운 사업은 서울 지역의 신규 주택 공급으로 이어졌다. 부동산 플랫폼 아실에 따르면 서울 입주 물량은 2002년 4만 9054가구에서 2003년 7만 3969로 급증했다. 이후에도 △2004년 5만 8159가구 △2005년 4만 7204가구 △2006년 4만 2180가구 △2007년 3만 2840가구 △2008년 5만 3499가구를 기록하는 등 2007년을 제외하면 글로벌 금융위기 전까지 해마다 4만~7만여 가구씩 공급됐다. 이 전 시장의 뒤를 이어 취임한 오세훈 시장도 바통을 이어받고 뉴타운 개발에 속도를 냈다.

하지만 박원순 전 시장이 2011년 10월 당선되면서 뉴타운 사업이 새로운 변곡점을 맞았다. 박 전 시장은 2012년 1월 뉴타운 재개발 사업을 원점 재검토하는 뉴타운 출구전략을 발표했다. 주택산업연구원에 따르면 서울시의 뉴타운·재개발 출구전략에 따라 389개 구역이 정비구역에서 해제되고 해제 지역 중 208개 구역(53.5%)은 일반관리지역으로 방치됐다.

뉴타운 사업 중단으로 서울 주택 공급도 급감했다. 입주 물량은 △2015년 2만 6055가구 △2016년 2만 9391가구 △2017년 2만 8644가구로 3년 연속 3만 가구를 밑돌았다. 위례·마곡·고덕·강일 등 공공주택지구 입주로 2018년부터 2020년까지 연간 4만 가구를 넘겼지만 2021년부터 다시 내리막길을 걸었다. 지난해에는 1만 9606가구로 곤두박질쳤다.

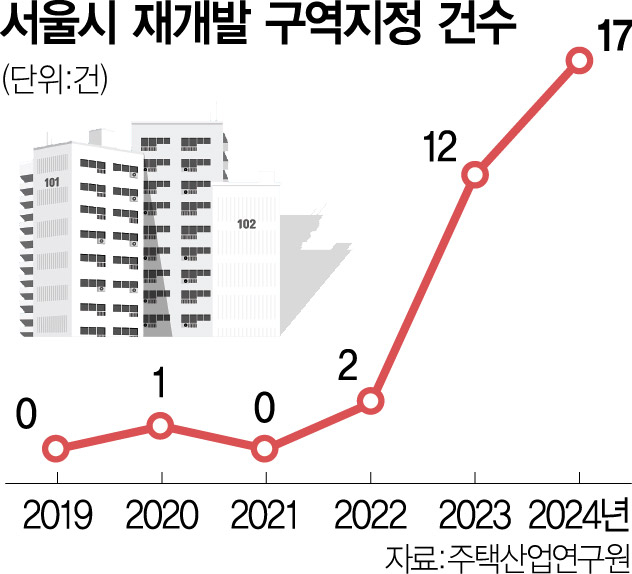

오 시장이 2021년 4월 복귀하면서 뉴타운 출구전략은 결국 백지화됐다. 도시 재생에 대한 주민 만족도가 떨어졌고 신규 아파트 공급 가뭄에 집값 급등세가 재연됐기 때문이다. 전문가들은 뉴타운 사업이 정치적으로 휘둘린 결과 막대한 매몰 비용만 낳았다며 꾸준한 주택 공급 정책을 펴야 한다고 조언한다. 김덕례 주택산업연구원 주택연구실장은 “2022년 이후 서울에서 정비구역 지정이 재개됐지만 누적된 공백을 메우기는 역부족”이라며 “도시정비 활성화 등 빠르고 강력한 공급 대책이 필요하다”고 강조했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kcy@sedaily.com

kcy@sedaily.com