23일(현지시간) 영국 국민의 선택은 곧 ‘완전한 통합’을 꿈꾸던 유럽의 꿈이 중심으로부터 흔들리는 것을 의미한다. 전후 크고 작은 위기에도 통합을 향해 힘겨운 길을 걷던 유럽 대륙은 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴, Brexit)로 물줄기가 바뀌어 분열의 길을 걷게 됐다.

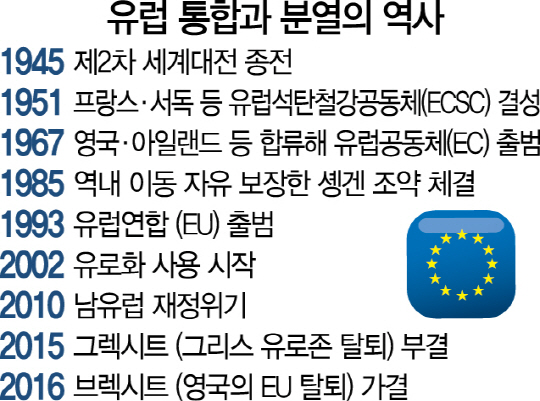

세계 제2차대전까지 적과 동지로 갈라져 싸우던 유럽의 국가들은 종전 후 줄곧 더 강도 높은 통합이 필요하다고 외쳤다. 1951년 파리 조약으로 프랑스·서독·이탈리아·벨기에·네덜란드·룩셈부르크 등 서유럽 국가들을 중심으로 ‘유럽석탄철강공동체(ECSC)’를 출범해 시장 통합이라는 실험을 시작했다. 이 체제는 1967년에는 영국·아일랜드·덴마크·그리스·스페인·포르투갈 등까지 통합의 바람에 합류해 유럽공동체(EC)로 이행됐다.

공동시장에 머물렀던 EC는 이후 정치 통합을 포함한 ‘완전한 통합’으로 눈을 돌렸다. 1985년에는 회원국 국민들 간 자유로운 이동을 목표로 솅겐조약이 체결됐으며 1993년에는 마스트리흐트조약을 바탕으로 EU가 출범했다. EU는 유럽 의회를 출범시키고 EU 헌법 격인 ‘리스본조약’을 마련해 정치공동체의 틀을 갖추기 시작한다. 또 2002년 유로화라는 단일 화폐 사용을 시작하면서 ‘하나의 유럽’이라는 목표를 향해 거침없이 나아갔다.

이때 까지만 해도 유럽 국가들은 EU와 유로화를 흘러간 옛 영광을 되찾게 해줄 ‘만능열쇠’로 여겼다. 패권국가인 미국과 맞먹는 규모의 거대한 정치·경제 연대가 유럽의 힘을 되찾아 줄 수 있을 것이라는 기대감에서였다. 헝가리·폴란드 등 동유럽 국가들은 경제성장이라는 장밋빛 미래를 꿈꾸며 새롭게 EU로 편입됐으며 유로화를 사용하기에는 경제 여건이 취약하다는 논란에도 그리스는 분식회계까지 써가며 막무가내로 유로존에 가입했다.

하지만 2008년 글로벌 금융위기와 2010년 남유럽 재정위기는 이런 기대에 찬물을 끼얹었다. 유로화를 사용하는 나라 중 경제가 취약했던 포르투갈·이탈리아·그리스·스페인 등 남유럽 국가들이 심각한 재정적자로 홍역을 치른 뒤 유로존(유로화 사용 19개국)에 대한 근본적인 의문을 제기하기 시작했다. 경제 규모가 전혀 다른 개별 국가들이 국가의 재정·통화정책에 족쇄를 채운 채 단일 통화를 계속 사용할 수 있겠냐는 것이다.

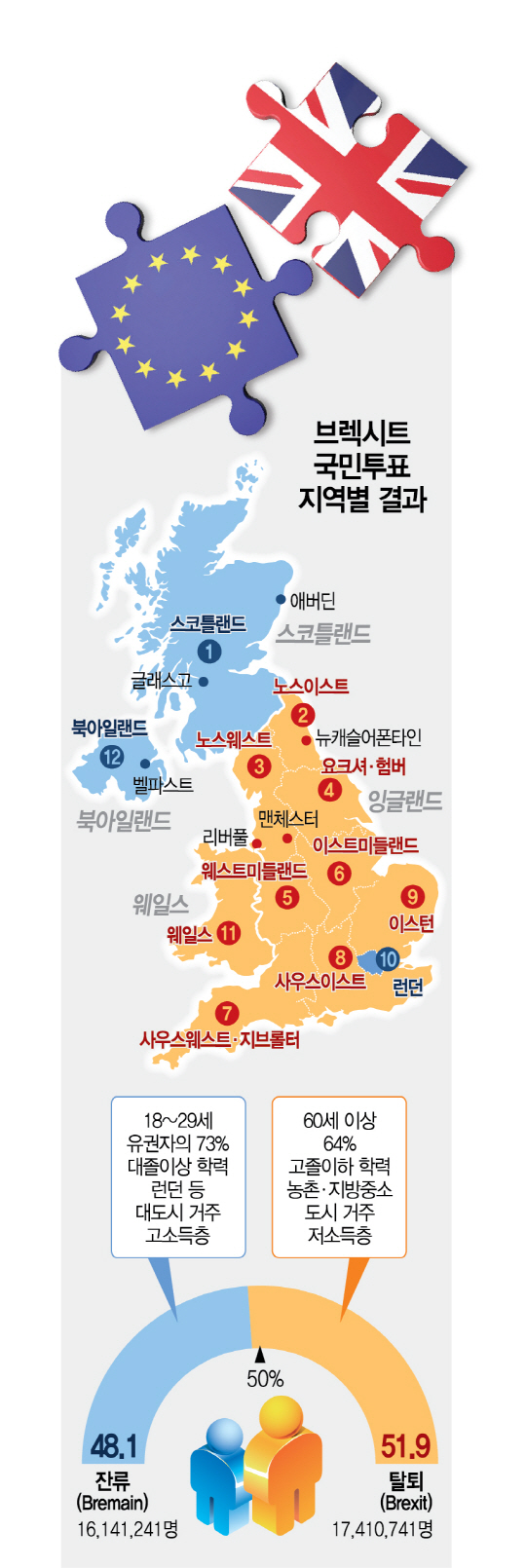

경제 번영이라는 환상이 깨지자 ‘EU의 대장’ 격인 독일을 제외한 회원국들의 실업난, 가난한 회원국 이민자 유입으로 인한 치안 불안, 시리아에서 쏟아져 들어오는 난민 등 EU가 애써 억눌러왔던 갖가지 문제가 고개를 들고 일어났다. 이 과정에서 지리적·역사적으로 가장 약한 고리였던 영국이 브렉시트 국민투표로 분열의 방아쇠를 당긴 것이다.

특히 독일에 이어 유럽 경제 2위인 영국의 EU 탈퇴는 ‘하나의 유럽’ 붕괴의 신호탄이 될 것으로 전망된다. EU와 독일의 주도로 심각한 경제위기에도 긴축정책을 강요 받던 그리스·스페인·이탈리아 등 남유럽 국가들에서는 브렉시트 이전에도 EU 회의주의가 거셌던 만큼 언제 유로존 탈퇴 논란이 점화돼도 이상할 게 없다.

이탈리아에서는 지난 19일 지방선거에서 EU 탈퇴, 리라화 복귀를 내세운 신생 정당 오성운동(M5S)이 로마·토리노 등 주요 도시 시장을 휩쓸며 명실상부한 전국 정당으로 부상했다. 오는 26일 스페인 총선에서도 반EU 극좌정당인 ‘우니도스 포데모스’가 제2당으로 떠오를 것으로 예상된다. 지난해 7월 유로존 탈퇴 여부를 묻는 ‘그렉시트(Grexit)’ 국민투표를 했던 그리스도 최근 추가 재정 긴축안에 대한 반발로 격렬한 반정부 시위에 시달리고 있다.

국제통화기금(IMF)은 16일 유로존 연례 보고서를 통해 “경제성장을 북돋우고 통합을 강화하기 위한 더 결단력 있는 행동이 나오지 않는다면 유로존은 흔들릴 것이며 신뢰의 위기를 반복하게 될 것”이라고 경고했다.

/연유진기자 economicus@sedaily.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >