여야가 28일 청년고용촉진법안을 논의한다. 국회가 청년의무고용제를 민간 기업에도 확대, 적용하는 내용의 입법화에 착수하고 일부 대선주자도 이를 공약으로 내걸면서 재계의 우려가 높아지고 있다. 정치권에서 쏟아지는 각종 ‘포퓰리즘 입법’이 현실화할 경우 기업들의 연구개발(R&D) 및 시설투자 여력이 급격히 떨어지면서 장기적으로는 글로벌 무대에서의 경쟁력 약화가 불가피할 것이라는 지적이 제기된다. 청년의무고용제는 국회가 민간 기업에 채용을 강요하는 대표적인 반시장적 조치라는 비판이 나온다.

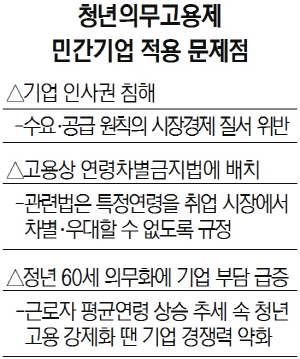

◇기업 인사권 정면으로 침해=재계에서는 국가가 나서서 민간 기업의 청년(15~34세) 채용 규모를 일정한 수치로 강제하는 것은 헌법이 명시한 시장경제 질서에 정면으로 위배된다는 점을 꼬집고 있다.

현재 국회에 계류된 청년고용촉진특별법은 총 7건인데 정도의 차이는 있지만 모두 공공기관의 청년 의무 고용 비율을 현행 3%에서 5%로 상향 조정하고 이를 민간 기업(규모별로 3~5%)까지 확대하는 내용을 핵심으로 하고 있다.

한국경영자총협회의 한 관계자는 “정부의 핵심 정책을 맞춤형으로 추진할 수 있는 공공부문과 일반 기업은 엄연히 다르다”며 “법률로 민간 기업의 채용을 규제하는 것은 기업의 고유한 인사권 침해일 뿐 아니라 수요·공급을 원칙으로 하는 시장경제 질서를 거스르는 행위”라고 비판했다.

◇‘고용상 연령차별금지법’에도 배치=청년고용촉진특별법은 ‘고용상 연령차별 금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률’에 배치된다는 점도 문제로 지목된다.

구직자가 취업 시장에 진입할 때 합리적인 이유 없이 연령을 이유로 차별 받지 않도록 하는 법이 이미 시행되고 있는데 청년 실업률을 떨어뜨린다는 명분으로 매해 일정 비율을 청년을 강제 채용하도록 하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다는 지적이다.

박지순 고려대 법학전문대학원 교수는 “일정 연령대 이상의 경력직을 채용하든 청년층을 신입사원으로 채용하든 인사권은 기업의 자율에 맡겨야 한다”며 “매년 기업에 청년 채용 할당량을 부과하는 것은 사실상 연령에 따라 특정 계층을 우대하는 정책이나 마찬가지”라고 설명했다.

◇정년 60세 맞물려 기업 부담은 가중=지난해부터 ‘정년 60세법(고용상 연령차별 금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률)’이 시행에 돌입했다는 점 역시 기업들로서는 매우 부담스러운 부분이다.

정년 60세 의무화가 도입되면서 앞으로 기업들의 평균 연령은 자연스럽게 올라갈 것으로 전망된다. 이런 가운데 청년고용촉진특별법 통과로 매년 정원의 3~5%를 청년으로 채용해야 하는 상황이 발생하면 기업들의 부담은 한층 가중될 수밖에 없다.

재계 관계자는 “여러 부작용이 예상되는 청년의무고용제보다는 임금 체계 개편과 각종 규제를 통해 기업의 숨통을 틔워주는 것이 오히려 청년 고용을 확대할 수 있는 방안”이라고 말했다. /나윤석기자 nagija@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >