정부가 분양가상한제 적용 기준을 완화하기로 하면서 강남 재건축 단지를 중심으로 ‘후분양제’ 바람이 불고 있는 가운데 후분양제가 분양가상한제의 근본 대안이 되기에는 부족하다는 논의가 확산되고 있다. 조합 입장에서는 후분양제를 하면 주택도시보증공사(HUG)의 분양보증을 받지 않아도 돼 분양가 규제를 벗어날 수 있다는 장점이 있지만 이에 못지않게 단점도 적지 않기 때문이다.

12일 업계에 따르면 최근 후분양제 도입 분위기가 확산되면서 이에 대한 장단점 논의가 활발히 진행되고 있다.

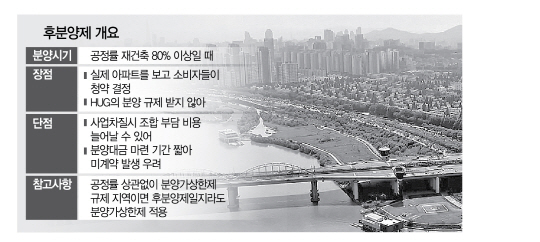

후분양제는 80%가량 공정이 진행된 뒤 주택을 공급하는 제도다. 수요자는 눈으로 집 상태를 확인할 수 있어 부실시공·하자를 사전에 차단할 수 있다. 조합은 HUG의 분양가 규제를 받지 않아도 된다. 후분양도 분양가상한제 적용 대상이지만 착공부터 분양 시점까지 오른 땅값 상승분과 공사비 등을 반영하면 분양가를 조금이라도 높일 수 있다.

하지만 단점도 존재한다. 아파트 착공에 들어간 후 공정에 차질이 생기면 조합의 자금 부담이 늘어날 수 있다. 변세일 국토연구원 부동산시장연구센터장은 “선분양 때와 달리 후분양 때는 건설사들이 공사에 필요한 자금을 직접 조달하기 때문에 리스크를 되도록 최소화하려고 한다”며 “사업에 차질이 생길 경우 사업지연이자 등의 비용을 추가로 조합이 떠맡아야 할 경우가 생길 수 있다”고 말했다.

수요자들에게는 진입 장벽으로 작용해 자칫하면 악성 미분양 폭탄을 맞을 수 있다. 후분양은 계약 뒤 입주까지 1년이 채 안 되는 단기간에 집값을 마련해야 하는데 최근의 대출 규제 상황에서 이 역시 만만치 않다. 한 건설사 임원은 “지난 2008년 금융위기 무렵에도 후분양 사례가 확산된 적이 있는데 주택시장 거래난으로 기존 집이 팔리지 않거나 대출이 안 돼 자금을 조달하지 못하는 이들이 생기면서 계약 포기자들이 속출한 경우가 있다”고 지적했다. 허윤경 건설산업연구원 연구위원도 “아파트 청약자들이 단기에 자금을 완납해야 해 수요자 부담이 가중돼 오히려 청약 미달 사태가 나올 수 있다”며 “짓고 난 후 안 팔리는 악성 미분양 물량이 나올 경우 이는 다시 조합의 부담으로 이어진다”고 설명했다.

이러한 지적에도 불구하고 최근 강남 재건축 단지를 중심으로 후분양제 도입이 확산되고 있는 것은 강남 불패 신화에 대한 믿음 때문이다. 건설사들은 강남 아파트에는 늘 풍부한 청약 수요자들이 대기하고 있다고 보고 있다. 또 조합은 분양가상한제 규제를 받더라도 후분양제를 도입하면 최소한 시세만큼은 분양가를 받을 수 있다고 생각하는 것이다.

다만 후분양제는 아직 강남 아파트에서만 통한다는 분석이 지배적이다. 업계의 한 관계자는 “후분양제는 현재로서는 강남에서만 통하는 얘기이고 주택 경기가 2~3년 안에 침체에 빠지면 강남도 장담할 수 없다”며 “후분양제를 전면 도입하는 것은 시기상조이고 도입한다고 해도 강남, 비강남, 수도권, 전국으로 점진적으로 시행해야 한다”고 말했다.

/한동훈기자 hooni@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

hooni@sedaily.com

hooni@sedaily.com