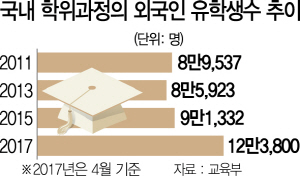

지난 12일 대구시에 소재한 한 전문대 교정. 베트남 학생 5명이 모국어로 대화하며 기숙사로 들어오고 있었다. 취재진이 다가가 “학생이냐”고 묻자 “신입생”이라는 답이 돌아왔다. “전공이 뭐냐”고 묻자 고개만 갸우뚱거렸다. “한국어로 말할 수 있느냐”고 다시 묻자 그제야 “한국말 못한다”고 답했다. 같은 대학 건축학과 2학년에 재학 중인 잠비아 출신 A씨도 사정은 마찬가지다. A씨는 2년 넘게 한국에 거주했지만 한국어 인터뷰가 불가능했다. 영어로 진행한 인터뷰에서 그는 “학교에 영어 강의가 전혀 없고 한국어 수업을 이해하느라 어려움이 크다”고 토로했다. A씨는 한국의 선진학문을 배우겠다는 꿈을 가지고 대륙 반대편으로 넘어왔지만 한국 유학은 만만치 않았다. 생활비를 벌기 위해 하루 4시간씩 식당에서 아르바이트를 하다 보니 수업을 따라가기도 벅찬 상황이다. 그는 “한국어 수업이 이해되지 않아 수업시간에 녹음기로 녹음한 뒤 다시 들으며 공부를 한다”며 “수업이 끝나면 하루 4시간 이상씩 복습을 해야 진도를 따라갈 수 있는데 아르바이트 때문에 공부할 시간이 많이 부족한 상황”이라고 설명했다. 학령인구 감소와 대학의 글로벌화 등을 이유로 국내 대학들이 외국 유학생을 적극적으로 받아들이면서 고려대·연세대·성균관대 등 주요 대학의 외국인 유학생 비율이 전체 재학생의 10%를 넘어서는 수준에까지 이르렀다. 대학생 10명 중 1명이 외국인 유학생이라는 말이다. 하지만 속사정을 들여다보면 대학들의 곪은 상처가 그대로 드러난다. 지방대의 경우 재정난 해소를 위한 이른바 ‘묻지마 모집’으로 외국인 유학생을 받아들이면서 한국어로 기본대화가 불가능한 학생들이 대거 등록해 대학 수업을 듣는 상황이 이어지고 있다. 또 경제적 여건이 좋지 않은 유학생들도 늘어나면서 불법취업 문제도 심각해졌다. 대학부설 어학원에서 초급 수준의 한국어를 익힌 뒤 학교를 이탈해 불법 취업하는 외국인이 올 들어 지난해보다 2배 이상 급증하는 상황에까지 이르렀다.

정부는 오는 2023년까지 외국인 유학생 20만명 시대를 열겠다는 비전을 제시했다. 이 같은 양 위주의 목표가 신입생 모집에 어려움을 겪는 한계대학들의 이해관계와 맞아떨어져 ‘외국 학생을 대상으로 한 등록금 장사’로 변질됐다는 비판이 제기되고 있다. 한 지방대 교수는 “외국인유학생은 단순히 돈벌이의 대상이 아니다”라면서 “지금 같은 상황이 계속되면 한국을 동경하고 공부하러 왔다가 우리를 증오하며 떠나는 상황이 되풀이될 수 있다”고 강조했다. /탐사기획팀 =강동효·이지윤기자 investigate@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kdhyo@sedaily.com

kdhyo@sedaily.com