조지 오웰의 소설 ‘1984’의 ‘빅브러더’를 연상시키는 정부의 정보장악과 감시체계가 중국을 필두로 아시아 각국에서 재현되고 있다. 중국에서 시작된 인터넷 검열 열풍이 베트남 등 동남아 국가로 확산되는 가운데 중국은 치안확립이라는 명분하에 국민 1억명의 유전자정보 확보를 목표로 한 대대적인 감시 데이터베이스 구축에 나섰다.

27일 베트남 일간 뚜오이쩨에 따르면 베트남 인민군 정치부의 응우옌 쫑응이아 중장은 지난 25일 호찌민에서 열린 전국 교육·선전 관련 회의에서 ‘핵심 사이버 전사’ 1만명으로 구성된 ‘47부대’를 운영 중이라고 밝혔다. 부대 활동의 목표는 반국가 선전에 대한 대처다. 응우옌 중장은 “베트남은 시분초 단위로 잘못된 견해와 싸울 준비가 돼 있어야 한다”며 이 부대의 주요 임무가 반국가 선전활동을 감시하기 위한 것임을 분명히 했다.

중국이 구글·페이스북 등 글로벌 정보기술(IT) 기업들의 접근을 원천적으로 차단하는 것과 달리 베트남은 인터넷 게시글을 일일이 들여다보며 계정이나 내용을 삭제하라고 요구한다. 소셜네트워크서비스(SNS) 차단 같은 방법은 일부 이용자들의 우회접속 때문에 큰 효과를 내지 못한다는 판단에 따른 것이다. 실제 베트남에서는 지난해 5월 버락 오바마 전 미국 대통령 방문 당시나 지방에서 시위가 벌어졌을 때 일시적으로 페이스북 같은 SNS 접속을 차단했지만 효과는 일시적이었던 것으로 평가됐다. 정부의 삼엄한 검열로 유튜브는 상반기에 베트남이 문제 삼은 1,500여개의 ‘유해’ 영상을 삭제했으며 페이스북도 159개의 반정부 계정을 없앤 것으로 알려졌다.

베트남 정부의 검열 대상은 정당 같은 단체에서 최근 개인 SNS 이용자로 범위가 급속도로 확대돼왔다. 베트남이 페이스북 이용자 부문 상위 10개국에 이름을 올리는 등 자국 내 인터넷 이용이 활발해지자 개인의 인터넷 사용도 옥죄고 있는 것이다. 최근 베트남에서는 반체제 내용을 SNS로 공유했다가 형사처벌을 받는 사례도 잇따르고 있다.

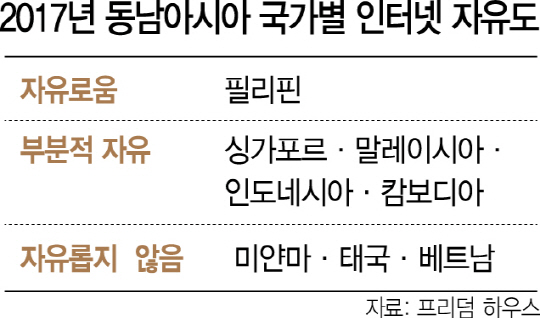

이 같은 인터넷 검열은 공산당 일당지배 국가인 베트남뿐 아니라 정치불안이 극심한 다른 동남아 국가들로도 확산되고 있다. ‘로힝야족’ 학살이 자행된 미얀마, 군부 쿠데타가 발생한 태국 등이 대표적이다. 일본 재팬타임스는 “사이버 검열은 정부 통제가 심한 나라에서 자주 등장한다”며 “비용이 적고 큰 위험부담을 떠안지 않으면서 상당한 개인정보를 취득할 수 있기 때문”이라고 지적했다.

동남아 국가들의 이 같은 움직임은 1인 독재를 강화하며 인터넷 검열을 비롯한 주민 통제를 대폭 강화하고 있는 중국의 행보와 무관치 않다는 분석이 지배적이다.

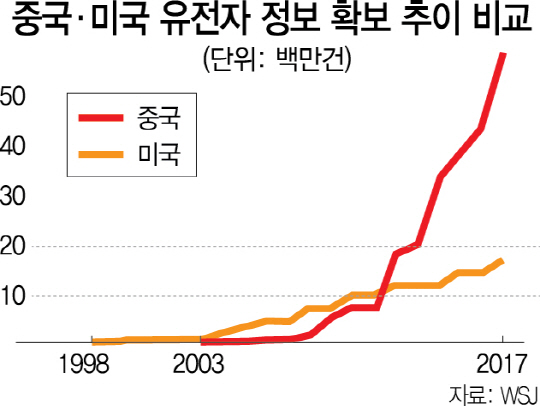

중국은 지난 3년 동안 폭력적·선정적 내용이라는 이유로 1만3,000여개 사이트를 폐쇄하는 등 사이버 공간에서의 감독을 부쩍 강화하고 있으며 ‘일대일로’ 참여 국가들과도 인터넷 공간의 ‘질서’ 구축을 추진하고 있다. 중국 당국은 나아가 범죄 대응을 명분으로 오는 2020년까지 국민 1억명의 DNA 샘플을 확보해 세계 최대 DNA 데이터베이스 구축에 나설 계획이라고 미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 26일(현지시간) 전했다. 특히 WSJ는 범죄 해결 수단이라는 당국의 설명과 달리 DNA 샘플 수집이 범죄자가 아닌 일반인들을 대상으로도 이뤄지고 있다는 점을 지적했다.

미 버클리캘리포니아대의 샤오창 부교수는 DNA 정보 수집이 인터넷 검열이나 안면인식 카메라 설치 등 실시간 감시도구와 결합되면 ‘디지털 전체주의 국가’를 만드는 것을 돕게 될 것이라고 경고했다. /김창영기자 kcy@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kcy@sedaily.com

kcy@sedaily.com