세계적인 석학과 투자자들이 잇따라 올해 글로벌 경기침체의 중심으로 유럽을 지목하고 나서면서 시장의 불안감이 고조되고 있다. 미국발 무역분쟁과 ‘노딜 브렉시트’ 가능성 등 동시다발적인 악재가 지난 3년간 2%대의 성장세를 유지해온 유럽을 불황으로 내몰고 있는 가운데 독일·프랑스·이탈리아 등 유럽의 3대 경제국들은 국내 리더십 위기에 더해 석 달 뒤 치러지는 유럽의회 선거라는 정치 이슈에 함몰돼 다가오는 재앙에 무방비 상태로 노출돼 있다는 지적이 나온다.

11일(현지시간) 미 경제전문 매체 CNBC에 따르면 폴 크루그먼 뉴욕시립대 석좌교수는 전날 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 세계정부정상회의(WGS)에서 세계 경제가 “올해 말이나 내년에 침체로 이어질 가능성이 상당히 높다”며 가장 먼저 불황을 경험할 경제권으로 유럽을 지목했다. 2008년 노벨경제학상 수상자인 그는 “현시점에서 불황에 가장 근접한 곳은 유럽”이라며 “하나의 대형악재가 있다기보다는 여러 악재들이 경기둔화 가능성을 높일 것”이라고 경고했다. CNBC는 “크루그먼의 진단은 경기가 둔화하더라도 연착륙할 것이라는 일부 희망적인 관측에 쐐기를 박았다”고 평가했다.

불황을 주도할 문제아로 유럽을 지목하는 전문가는 한둘이 아니다. 빌 포드 제너럴애틀랜틱(GA) 회장은 최근 서울경제신문과의 인터뷰에서 “올해 유럽 경제가 침체에 빠질 수 있다”며 “과연 EU의 미래는 어떻게 되는 것일까 하는 근본적 의문이 든다. 성장률이 0%대로 추락할 수 있다”고 경고한 바 있다.

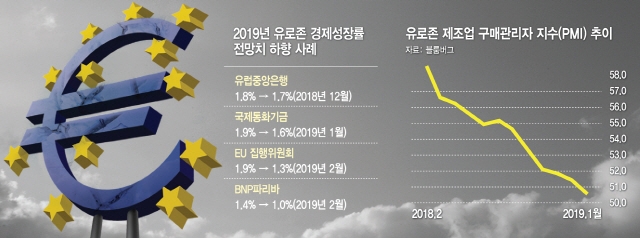

유럽중앙은행(ECB) 등 여러 기구들은 유로존 성장률을 줄줄이 끌어내리며 유럽의 위기를 경고하고 있다. ECB는 지난해 말 올해 유로존 성장률을 1.8%에서 1.7%로 낮췄고 국제통화기금(IMF)도 올 1월 유럽 성장률을 1.9%에서 1.6%로 하향했다. 유럽연합(EU) 집행위원회는 당초 1.9%였던 성장률 전망치를 1.3%로 대폭 낮췄고 BNP파리바은행은 1.4%에서 1.0%까지 추락할 것이라고 경고했다.

이처럼 유로존의 미래가 암울해진 것은 유로존 핵심 회원국들이 최악의 경제성적표를 내고 있기 때문이다. 유로존 1위 경제국인 독일은 무역분쟁으로 제조업이 직격탄을 맞으며 지난해 5년 만에 최저 성장률(잠정치 1.5%)을 기록했다. 프랑스 경제 역시 사실상 제자리걸음이다. 프랑스 중앙은행은 지난해 4·4분기 0.3%를 기록한 경제성장률이 올 1·4분기에도 0.4% 성장에 그칠 것으로 내다봤다. 산업현장의 투자심리도 급속도로 얼어붙고 있다. 이날 중앙은행이 발표한 제조업 기업신뢰지수는 지난해 12월 102에서 올 1월 99로 떨어졌다. 포퓰리즘 정부가 들어선 유로존 3위 경제국인 이탈리아는 2분기 연속 마이너스 성장을 이어가며 한 발 앞서 불황에 진입했다. 이날 JP모건은 올해 이탈리아 성장률이 -0.3%로 후퇴할 것으로 내다봤다. 여기에 브렉시트가 ‘노딜’로 치달을 경우 영국은 물론 유로존 경제 전반과 시장이 받을 충격은 클 수밖에 없다. 영국의 성장률은 지난해 이미 2012년 이래 최저인 1.4%까지 떨어진 상태다.

이런 상황에서 투자자들의 유럽 이탈이 가시화하고 있지만 정작 각국 지도자들은 경제를 챙기기보다 ‘표심’에만 집중하고 있다. 오는 5월23~26일 치러지는 유럽의회 선거를 앞두고 극우·포퓰리즘 진영과 EU 다수파인 중도좌파·중도우파 진영이 승리하기 위해 선심성 공약을 쏟아내며 반기업정서를 부추기는 실정이다. 게다가 2015년부터 강력한 돈 풀기 정책과 시장과의 소통으로 신뢰감을 쌓으며 유로존 경기를 살려낸 마리오 드라기 ECB 총재가 의회 선거 직후 교체될 예정인 점도 유로존에 예고된 대형악재다.

/김창영기자 kcy@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kcy@sedaily.com

kcy@sedaily.com