한국의 많은 장애인 부모들이 공통으로 하는 고민이 ‘내가 죽고 나면 내 아이는 누가 돌보느냐’다. 장애인은 경제적으로 자립조차 보장돼 있지 않기 때문이다. 지난 30여년간 정부가 장애인 의무 고용을 추진해왔지만 현장에서는 장애인의 특성을 고려하지 않아 단기고용에 주로 그치는 것으로 드러났다. 20일 장애인의 날을 맞아 장애인 자립의 시작인 제대로 된 일자리 제공을 국가와 정부가 지원해야 한다는 지적이 나왔다.

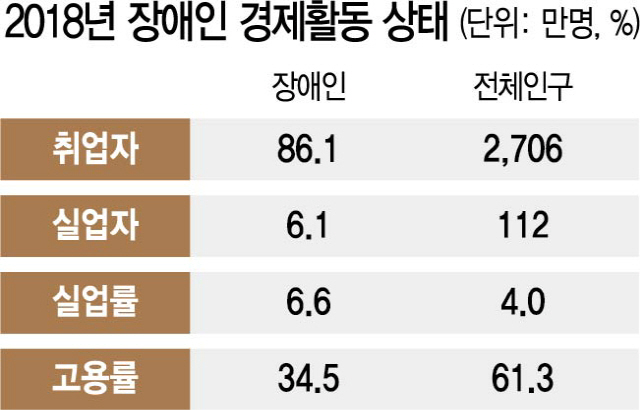

18일 한국장애인고용공단 및 시민사회단체에 따르면 지난해 장애인 취업자는 86만명으로 전년보다 3만여명 줄었다. 같은 기간 전체 인구에서 취업자는 24만명 증가한 것에 비춰볼 때 정반대 흐름이다. 문제는 정작 장애인을 고용한 기업도 ‘땜질식 고용’에 그치고 있다는 것이다.

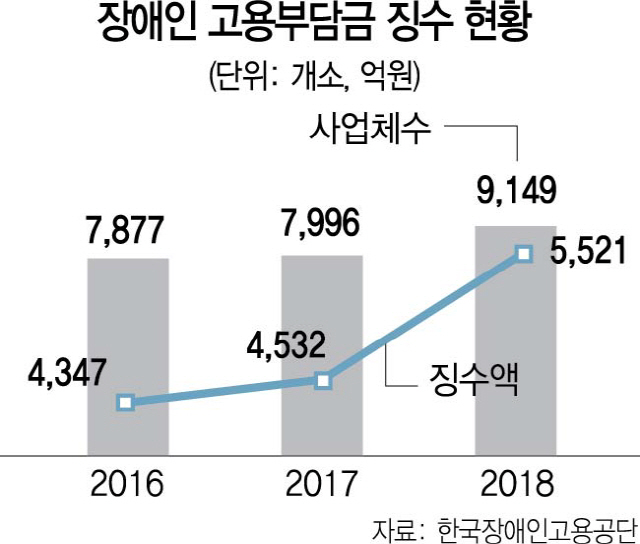

실제로 지난해 장애인고용부담금이 징수된 기업은 총 9,149개로 부담금만 5,521억원에 달했다. 지난 2016년 7,877개의 회사에서 4,347억원의 부담금이 징수된 것과 비교하면 되레 증가한 것이다. 의무 고용률, 최저임금이 해마다 증가한 측면도 있지만 1991년 장애인의무고용제가 도입된 지 28년이 흘렀지만 현실은 크게 개선되지 않은 것이다. 현재 공공기관 및 공기업은 상시근로자의 3.4%를, 민간기업은 3.1%를 장애인으로 고용하도록 규정돼 있다. 이를 위반할 경우 미고용한 장애인 인원에 따라 벌금이 부과된다. 그러나 현실은 기업들이 장애인 고용 대신 부담금으로 때우거나 부담금을 피하기 위해 주먹구구식으로 고용한 뒤 장애인이 그만두는 일들이 비일비재하다.

조호근 한국장애인고용안정협회 고용지원국장은 “취업을 알선해주는 기관·단체에서도 장애인의 장애 유형과 전공을 고려해 취업을 알선해줘야 하는데 그렇지 않다 보니 장애인의 근속연수가 짧다”며 “실업률도 높은데 장기근속까지 어려운 게 가장 큰 문제”라고 설명했다.

전문가들은 제재 위주의 ‘채찍’보다 ‘당근’을 고민해야 할 때라고 입을 모은다. 반도체 분야의 글로벌 기업인 엠코테크놀로지코리아에서는 장애인 직원 134명이 근무한다. 2년 전만 해도 4,500여명의 전체 직원 중 장애인은 찾기 힘들었다. 하지만 지난해 컨설팅을 받고 장애인 고용을 위한 직무를 개발해 단계적으로 고용에 나서면서 분위기가 180도 바뀌었다. 중증장애인들을 주로 채용해 시설 청소 업무를 맡기고 있다. 현재 계약직 신분이지만 1~2년 고용 후 정규직으로 전환할 계획이다.

익명을 요청한 한 기업의 관계자는 “장애인 의무 고용률을 지키기 위해 매년 조금이라도 장애인 고용을 늘린 기업에 부담금을 인하해주는 식의 혜택이 필요하다”며 “지금과 같이 미고용 인원수에 따라 일률적으로 부과하는 식으로는 기업이 장애인 고용에 나설 이유를 못 느낀다”고 말했다.

정부가 장애인 고용에 적극적인 기업을 알리는 데 주력해야 한다는 의견도 있다. 한국장애인고용안정협회에서는 ‘한국형 DEI 지수’ 개발을 추진하고 있다. DEI 지수는 경제잡지인 포춘지에서 선정한 미국의 1,000대 기업을 대상으로 설문을 통해 장애인 고용 정책, 접근성, 문화적 다양성, 지역사회 통합 및 지원 서비스 등을 측정해 점수화한 지수다. DEI 지수가 높을수록 기업 이미지가 좋고 제품 판매에도 긍정적인 영향을 미친다. 우주형 나사렛대 인간재활학과 교수는 “장애인은 일할 능력이 없다는 인식 때문에 특히 대기업에서 장애인을 고용하지 않고 있다”며 “대기업일수록 장기적인 기업 가치와 기업 이미지를 고려해 장애인 고용에 적극 나설 수 있도록 세제 혜택 등의 정책을 고민해야 한다”고 강조했다. /김지영기자 jikim@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jikim@sedaily.com

jikim@sedaily.com