산학융합지구 사업의 핵심은 말 그대로 산학협력이다. 구체적으로는 산학공동 연구개발(R&D), 인턴십 프로그램이고 그 성과물은 참여 학생들의 취업이다.

하지만 현재 이 사업이 직면한 가장 큰 문제는 지역 및 지구 내 입주기업에 대한 취업, 산학공동 R&D 등 설립 취지에 부합하는 운영이 제대로 이뤄지지 않고 있다는 것이다. 특히 재정지원이 5년 일몰제로 이뤄지는 탓에 최근 들어 정부와 지자체의 재정지원이 중단되면서 관련 성과는 급감하는 실정이다. 사업 특성상 초기에는 기업과 대학 간 네트워크를 구축하는 데 시간이 소요되는 만큼 해를 거듭할수록 성과가 자연 발생적으로 늘어야 정상이지만 오히려 정반대의 길을 걷고 있다.

대표적으로 산학융합지구가 속한 지역 내 기업 취업자 수가 매년 하락 추세에 있다. 김삼화 바른미래당 의원실로부터 입수한 자료에 따르면 8개 지구의 지역 내 기업 취업자 수는 지난 2014년 802명을 기록했지만 2017년에는 347명으로 급감했다. 2014년만 해도 울산·당진·창원은 조성 중인 단계라 5개 지구만 집계됐다. 2015년부터 3개 지구가 실적에 추가됐는데도 취업자 수가 늘기는커녕 오히려 반 토막이 난 것이다.

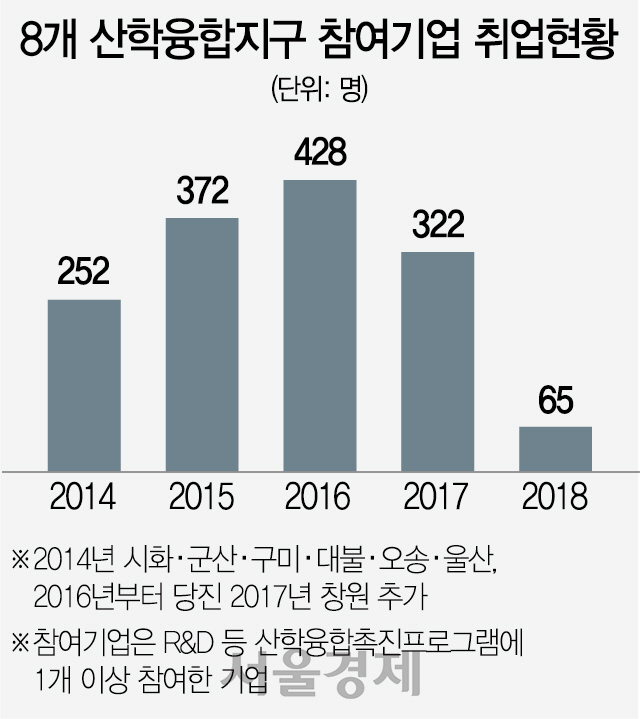

산단캠퍼스에 입주했거나 대학과 인턴십 등 협력 관계를 맺어온 참여기업에 대한 취업자 수 역시 비슷한 흐름을 보이고 있다. 2016년 428명으로 정점을 찍은 이래 2017년 322명, 2018년 65명 등 내리막길을 걷고 있다.

방효창 두원공대 교수는 “당초 8,000명의 학생들이 이전했는데 이들 중 지역 기업에 취업한 비중이 300~400명 수준에 불과하면 비용 투입 대비 효과가 너무 낮은 것”이라며 “조성 취지를 살려 산단캠퍼스에 입주했거나 인턴십 등 협력 관계를 맺어온 기업과 고용 연계성을 회복하는 게 시급하다”고 지적했다.

관련기사

기업과 학생들에게 실질적인 도움을 주지 못하고 있다는 지적도 나온다. 기업의 주도로 실습형 랩을 운영해 기업체 직원과 교수, 학생이 공동으로 기술 애로사항을 해결하는 산학공동 프로젝트 랩이 대표적이다.

오송산학융합원 관계자는 “프로젝트 랩은 기업들에는 기술 및 경영 애로를 해소해주고 학생들은 실무를 배우는 계기가 되는 가장 만족도가 높은 산학 교류 프로그램”이라며 “프로젝트 랩을 운영하기 위해서는 건당 3,000만원이 소요되는데 재정지원이 종료되며 이를 운영할 여력이 없다”고 말했다. 실제 오송과 구미, 대불 등에서는 프로젝트 랩이 사실상 중단됐다. 다른 지구 역시 명목상 정부에 한다고 보고는 해도 실습 없이 이론 교육만 하는 등 꼼수 운영을 하는 사례가 적지 않다.

기업들도 산학융합지구 효용에 의문을 제기하고 있다. 기업 입장에서는 인재를 원활하게 수급 받거나 공동 R&D 등을 통해 기업의 경쟁력을 제고하는 계기가 돼야 하는데 그렇지 못하다는 지적이다. 실제 1·2기 선정 지역인 시화·군산·구미·대불·울산 등에서는 2017년부터 산학공동 R&D가 한 해에 한 건도 이뤄지지 못하는 실정이다. 울산대 관계자는 “R&D를 제대로 하려면 기업체와 대학에서 최소 5,000만원은 소요돼 사실상 지원할 엄두를 못 내는 상황”이라며 “시장 동향을 조사해주고 특허 출원을 대신해주는 R&D 기획 업무만 명목상 겨우 하는 수준”이라고 말했다.

이처럼 관련 실적이 급감하는 것은 지역 경기 악화와 함께 정부 재정지원이 중단된 것과 관련이 깊다. 산학융합지구 사업은 5년 일몰제로 지원됐다. 1기 선정 지역인 시화·군산·구미는 2017년부터, 2기 선정 지역인 대불·오송·울산은 2018년부터 지원이 종료됐다. 한 산학융합원장은 “당초 정부에서 제시한 산학융합을 위한 세부 프로그램이 약 30개가 있는데 이중 절반 이상은 아예 신경도 못 쓰고 있다”고 토로했다. 김삼화 바른미래당 의원은 “산학융합캠퍼스는 하이브(벌집)란 말이 나올 정도로 기업과 학생들이 서로 부대낄 수 있는 규모가 뒷받침돼야 한다”며 “이제라도 예산 나눠먹기 행태와 세금 낭비를 막으려면 신규 지정보다는 기존 선정지를 집중 지원하는 방식으로 전환해야 한다”고 말했다. /박진용기자 yongs@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

yongs@sedaily.com

yongs@sedaily.com