영화 기생충 평론이 엉뚱하게도 한자어 사용 문제를 둘러싼 논쟁으로 번졌다.

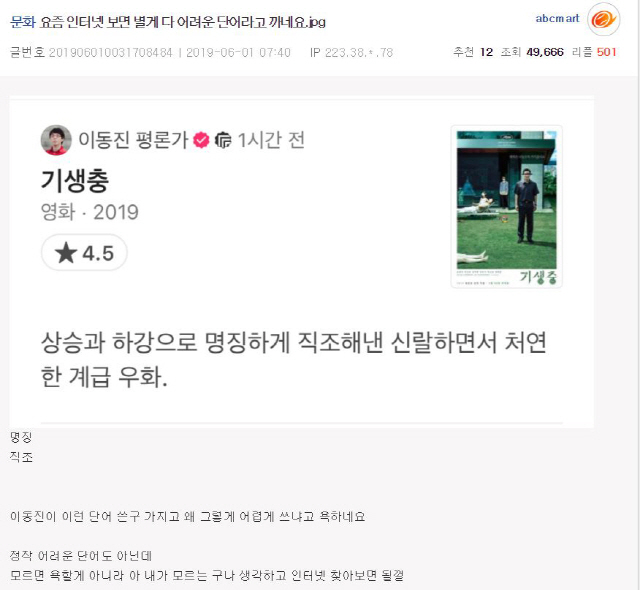

발단은 지난 1일 영화평론가 이동진 씨가 자신의 블로그에 돌린 영화 기생충에 대한 한 줄 평이었다. 이 씨가 쓴 “상승과 하강으로 명징하게 직조해낸 신랄하면서 처연한 계급 우화” 평은 곧바로 온라인 커뮤니티를 달궜다. 문장에서 사용된 한자어의 난이도가 적합했는지가 핵심이었다.

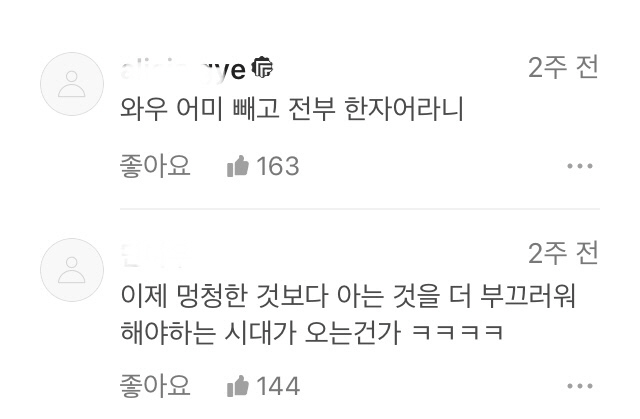

영화 추천 애플리케이션 ‘왓챠’에서는 이 씨의 코멘트에 대해 “평론가라면 좀 더 많은 사람들이 이해하기 쉬운 어휘를 선택해야 한다”,“어미 빼고 전부 한자어다” 등의 비판적인 댓글이 달렸다. 반면 “이 말이 어렵냐” “본인이 해석이 안 되면 사전을 애용해라”로 반박하는 목소리도 나왔다.

야구 온라인 커뮤니티 ‘엠엘비파크’에 올라온 글에서는 “괜히 잘 쓰지도 않는 단어로 문맥도 이상하게 만들면서 있어 보이게 한다”, “‘명징’과 ‘직조’ 둘 다 무슨 말인지 모르겠다” 등의 댓글이 대다수인 가운데 “이게 어려운 단어라니 책을 안 읽는 모양” “무식이 자랑인 시대”와 같이 상반된 반응도 있었다.

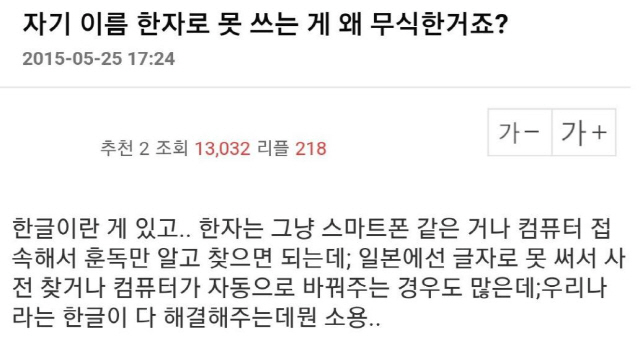

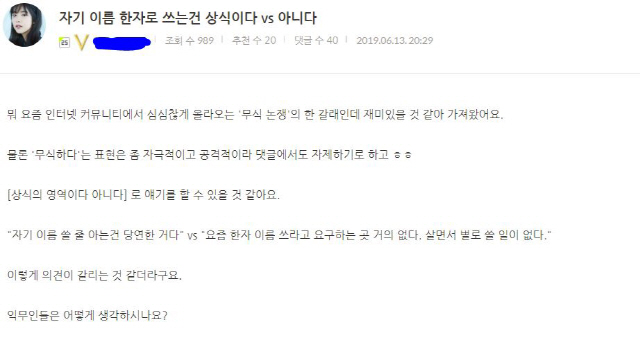

영화 한 줄 평에서 시작된 이른바 ‘명징과 직조 사태’는 일상 속 한자어 사용에 관한 갑론을박으로 이어졌다. 지난 13일 한 영화 온라인 커뮤니티에는 ‘자기 이름 한자로 쓰는 건 상식이다 vs 아니다’라는 제목의 글이 올라왔다. 글 작성자는 “자기 이름을 한자로 쓸 줄 아는 게 당연한 것인지 아니면 살면서 쓸 일이 별로 없으니 못 써도 괜찮은 것인지” 누리꾼들의 의견을 물었다. 해당 글에는 “자기 이름을 한자로 쓸 수 있는 건 상식이다”, “아직은 사회에서 사용할 일이 있으니 필요하다”는 의견과 “요즘 별로 쓸 일이 없으니 몰라도 상관없다”, “시대가 바뀌었으니 모를 수도 있다”는 의견이 팽팽하게 맞섰다.

국립국어원이 2008년 실시한 ‘국민의 기초 문해력 조사’에 의하면 19세~79세 성인 7,033명에게 어려운 한자어나 외국어가 나올 경우 사전을 이용하는지 물어본 결과 72.5%가 사전을 찾아보지 않는다고 답했다. 아울러 조사 대상자 중 21.1%는 기초적인 문해력은 보유하고 있으나 다소 길거나 복잡한 문장은 이해하지 못한다고 답했다. 또 36.8%는 일상적인 생활문 대부분은 이해하지만 법령문 등 복잡한 문서의 이해나 추론 능력은 부족했다.

이 같은 현실을 반영해 정부 차원의 한자어 퇴출도 진행 중이다. 지난 3월 행정안전부는 법령 등의 영향으로 공문서에 사용되는 어려운 한자어를 선정해 쉬운 우리말로 바꿔 쓰도록 하겠다고 밝혔다.

/황민아 인턴기자 nomad@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >