성공적인 복지국가로 평가받는 유럽의 일부 국가들이 새로운 시대의 경제 패러다임 변화에 발맞춰 기존의 복지(welfare) 개념을 ‘일하는 복지(workfare)’로 빠르게 전환하고 있다. 노동자들의 대량실업 우려가 제기되는 4차 산업혁명 시대를 맞아 기본소득 제공 등 보편적 복지보다는 직업훈련 제공 등 고용안전망 구축에 기반을 둔 일하는 복지가 주목을 받고 있는 것이다.

일하는 복지로 방향을 튼 대표적인 예가 북유럽 국가들이다. 지난 1990년대 금융·재정위기로 소비 위주 복지체계의 한계에 직면한 북유럽 국가들은 이후 강력한 재정개혁과 복지지출 감축, 국민부담률 상승 억제를 통해 복지의 지속 가능성을 높였다. 시행착오 끝에 실업률을 낮추면서 노동생산성을 끌어올리고 높은 과세를 통한 재분배정책으로 실업급여와 직업훈련 등 사회 안전망을 확충하는 데 성공한 이들 국가의 복지 시스템은 ‘노르딕 모델’로 불리며 복지정책의 ‘롤모델’로 부각되고 있다.

핀란드의 경우 실업자에게 월 72만원의 기본소득을 주는 등 소비적 복지 시스템을 도입했다가 장기 경기침체와 과도한 복지비 지출로 정부 부채가 급증하자 기본소득제도를 중단하고 일하는 복지로 복지 시스템을 개조하기 시작했다. 특히 ‘노키아 브리지 인큐베이터’ 같은 인력 재배치 프로그램과 각종 창업 시스템을 통해 양질의 창업생태계를 만들며 빠르게 변화하는 4차 산업혁명의 파고를 견딜 수 있게 했다.

스웨덴도 1990년대까지 의료·보건·사회보험·교육·연금 등 포괄적이고 접근성 높은 공공 서비스를 구현하는 보편적 복지정책을 펼치다 금융위기 이후 어려움을 겪자 재정·연금·복지개혁을 단행했다. 또 고용과 복지를 연계해 근로유인을 제고하고 복지부담은 축소한 일하는 복지정책을 통해 복지의존도는 낮추면서 고용률은 높였다.

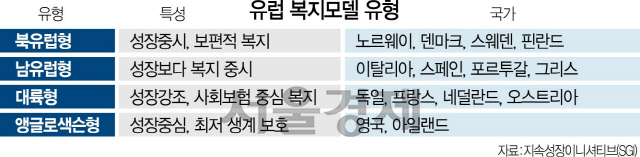

대한상공회의소 산하 싱크탱크인 지속성장이니셔티브(SGI)는 최근 발간한 ‘북유럽 복지 모델과 시사점’ 보고서에서 “북유럽 국가들은 혁신으로 성장동력과 복지재원을 마련하고 일하는 복지를 기반으로 복지개혁을 선제적으로 추진해왔다”며 “실업급여, 직업훈련, 재취업 프로그램 등 강한 고용안전망을 통해 모든 사회 구성원들이 경력단절 없이 일할 수 있도록 시스템을 만들었다”고 평가했다. ‘피그스(PIIGS)’로 불리는 포르투갈·이탈리아·아일랜드·그리스·스페인 등이 성장보다 복지를 중시하는 정책을 고수하다 국가의 경제체력이 급격히 약화된 것과는 대조적이다.

일본 역시 만성적인 일손부족과 초고령화 사회라는 문제점을 일하는 복지로 해결하려 하고 있다. 이를 위해 일본 정부는 기술혁신으로 새로운 건강·의료·간병 시스템을 확립해 국민의 건강수명을 늘림과 동시에 이러한 인력을 일손이 부족한 곳에 투입하는 ‘평생 현역사회’를 목표로 하고 있다. 이를 통해 개인은 자립적 노후생활이 가능해지고 정부는 부양부담 감소로 재정적 리스크에서 벗어날 수 있을 것으로 기대하고 있다.

/노현섭기자 hit8129@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

hit8129@sedaily.com

hit8129@sedaily.com