서울을 떠난 지 세 시간 만에 삼척시로 진입했다. 삼척에서 처음 차를 멈춘 곳은 삼척시 하장면 한소리. 고랭지 배추와 더덕 농사를 짓는 마을이다. 한소리를 찾은 이유는 ‘아직도 남아 있는 오지 중 한 곳’이라는 소문을 들었기 때문이다. 하지만 그것도 옛날이야기인 것 같았다. 마을 어귀에서 차선이 외길로 좁아질 뿐 시멘트로 포장까지 돼 있는 좀 외딴 마을이었다. 다만 마을로 흐르는 개천에 요즘은 좀체 보기 힘든 물레방아가 하나 있어 눈길을 끌었다. 하지만 밭일을 하던 주민에게 물어보니 “물레방앗간의 소재지는 정선군”이란다. 실개천 하나를 사이에 두고 삼척시와 정선군이 갈라져 있는 형국이다.

삼척시가 시작되는 하장면 한소리 뒤편 대덕산은 태백·삼척·정선이 나눠지는 분기점이다.

해발고도 750m의 한소리는 기자가 찾은 8월에도 굴뚝에서 연기가 올라오고 있었다. 마을주민에게 “웬 연기가 올라오느냐”고 물어보니 “이 마을은 겨울에는 영하 20도가 보통이고 여름에는 30도 넘는 날이 드물어 보일러를 가동한다”며 “지대가 높아 추운 날씨 탓에 모기도 살지 않는다”고 말했다.

삼척의 북단인 이 마을의 가을은 9월이면 시작돼 11월에 겨울로 돌입, 4월이 돼야 겨우 언 땅이 녹는다. 산으로 둘러싸인 비탈 마을은 온통 고랭지 배추로 뒤덮여 있었다. 외국인 노동자들이 허리를 굽히고 연신 배추를 뽑아 1톤 트럭에 실으면 우리나라 사람이 운전하는 트럭은 어디론가 떠났다.

한소리보다 더 외진 삼척의 첩첩 산골은 없을까.

다음 행선지를 삼척시 도계읍 무건리로 잡았다. 무건리로 향한 것은 1,244m 육백산 중턱 골짜기에 우리나라에서 세 손가락 안에 든다는 이끼계곡이 있기 때문이다.

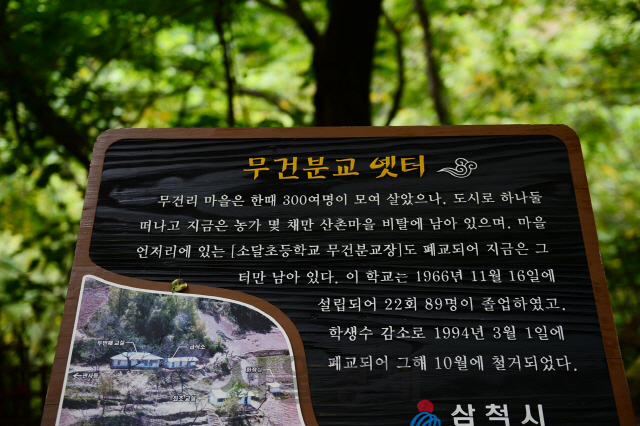

도로 사정이 좋지 않았던 옛날에는 8시간 이상을 걸어 들어가야 겨우 이끼바위 사이로 떨어지는 폭포를 구경할 수 있었지만 이제는 초입까지 길이 닦여 왕복 세 시간이면 주파가 가능한 코스다. 무건리에 도착해 등산로 초입에 세워진 이정표를 봤더니 ‘육백산이라는 이름은 정상이 평평해 조 600석을 뿌려도 될 만하다고 해서 붙은 이름이며 두리봉과 삿갓봉 줄기 사이로 무건리 이끼폭포가 있다’는 안내 문구가 붙어 있다. 무건리에는 한 때 300명이 살 정도로 마을이 번성한 적도 있었지만 지금은 농가 몇 채만이 남아 산촌을 지키고 있을 뿐이다.

하지만 기자가 도착한 때는 오후 다섯시. 해 떨어질 시간이 얼마 남지 않았다. 게다가 산속에는 해가 일찍 지기 때문에 이끼계곡으로 올라간다고 해도 사진을 찍을 수 있는 빛이 남아 있을지 가늠할 수 없었다.

먼저 내려온 등산객들에게 이끼계곡까지 시간이 얼마나 걸리는지 물었더니 편도 1시간 30분, 왕복 3시간은 잡아야 한단다. 잠시 생각하다 차단기를 넘어 이끼계곡으로 향했다. 여기까지 와서 이끼계곡을 못 보고 가면 언젠가 다시 와야 할 텐데, 막막하기는 그 또한 마찬가지였다.

빠른 걸음으로 걷다 보니 초입의 가파른 오르막길에서 숨이 턱까지 차올랐다. 그래도 쉬지 않고 걸으면서 자꾸 등 뒤쪽에 걸린 해를 돌아다 봤다. 하늘은 훤했지만 산봉우리가 높아 이미 해는 보이지 않았다.

한참 걷다가 발아래가 미끄러워 자세히 봤더니 차에 깔려 죽은 뱀 한 마리가 쥐포처럼 임도(林道) 위에 들러붙어 있다. 그래도 뱀보다는 산을 뒤덮는 어둠이 더 무서웠다. 목이 말라 들고 온 생수 한 병은 30분도 지나지 않아 다 마셔 버렸다.

삼척시청에 들러 지도를 챙겨오느라 시간을 지체한 탓이다. 초입 오르막이 끝난 후에는 거의 평지길이라 힘이 들지 않는 만큼 뛰다시피 했다. 산으로 들어온 지 50분 만에 물소리가 들리며 데크 계단이 모습을 드러냈다. 내려가는 길이 반가웠지만 이 계단을 다시 올라와야 한다고 생각하니 앞이 캄캄했다. 이끼계곡을 타고 쏟아지는 하얀 포말이 어스름 속에 빛났다. 삼각대를 펼쳐 놓고 사진을 몇 컷 찍었다. 구도를 달리해 더 찍고 싶었지만 더 이상 지체할 시간이 없었다. 다시 산길을 뛰다시피 내려왔다. 뱀의 사체가 있던 근처에서만 조심스레 걸었는데 이번에는 죽은 뱀이 보이지 않았다. 그 새 어느 포식자의 저녁거리가 된 듯했다. 포장도로가 어둠 속에서 희미하게 보였다. 주차장에 홀로 남겨진 차에 올라타 시동을 걸었다. 빨리 사람들이 살고 있는 곳으로 가고 싶었다.

/글·사진(삼척)=우현석객원기자

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

1min9@sedaily.com

1min9@sedaily.com