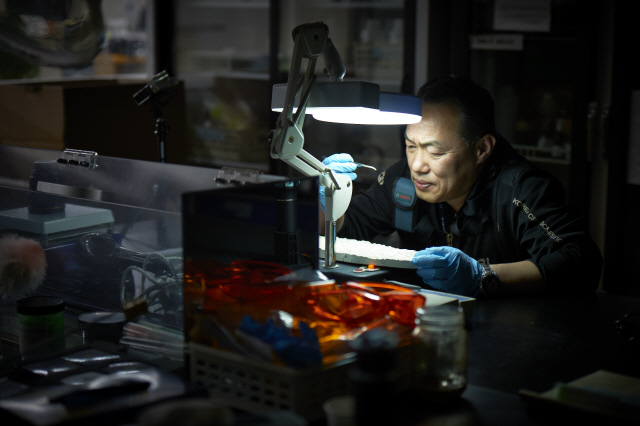

지난달 25일 오후7시45분. 서울지방경찰청 과학수사대 광역8팀 나도상 경위의 업무용 휴대폰이 울렸다. 서울 강서구의 한 아파트에서 화재와 투신자살로 추정되는 사건이 발생했다는 신고였다. 저녁식사를 마치고 한숨 돌릴 새도 없이 곧장 동료와 함께 감식장비를 챙겨 현장으로 출동한다. 화재가 진압된 집안 곳곳을 감식한 결과 방화를 추정케 하는 인화성 물질이 발견됐지만 외부 침입의 흔적은 없었다. 1층 화단에서 발견된 시신에서는 투신에 의한 손상 흔적이 있었고, 코 밑에서는 화재 연기 흡입 시 나타나는 매(그을음)가 조금 묻어 있었다. 변사자가 남긴 유서와 가족들의 증언을 종합해 방화 후 투신사건으로 판단하고 증거물을 국립과학수사연구원에 감정 의뢰한 뒤 사무실로 돌아오자 이미 밤11시가 훌쩍 넘었다. 미국 드라마 ‘CSI 과학수사대’가 큰 인기를 끌면서 국내에서도 과학수사에 대한 관심이 높아졌다. 특히 영원한 미제사건으로 묻힐 뻔한 ‘화성연쇄살인사건’ 용의자의 실체가 DNA 분석을 통해 드러나면서 과학수사의 진가가 드러나고 있다. 언제 발생할지 모를 사건을 기다리며 늘 긴장을 풀지 않는 서울경찰청 과학수사대와 동행하며 과학수사의 세계를 들여다봤다.

◇‘그놈’이 남긴 범죄의 흔적을 찾는다=서울경찰청 3층 과학수사대에 들어서면 ‘모든 범죄는 흔적을 남긴다’는 문구가 가장 먼저 눈에 들어온다. 법과학의 창시자로 불리는 에드몽 로카르의 ‘모든 접촉은 흔적을 남긴다’는 말에서 유래한 이 문구는 모든 과학수사관들이 가슴에 품고 다니는 신조다. 정채민 서울경찰청 과학수사과장은 “과학수사는 수사의 단서와 결정적 증거를 제시한다는 점에서 모든 사건의 시작인 동시에 사건 해결의 마침표를 찍는 역할을 한다”고 말했다.

과학수사관들의 매서운 눈초리와 끈질긴 집념은 자칫 미궁에 빠질 뻔한 사건의 진실을 밝혀내는 일등공신이다. 4년 전 도림천에서 목을 맨 변사자 신고를 받고 출동한 나 경위는 변사자의 옷 소매에 묻은 소량의 혈흔 방향에 주목했다. 단순 자살이 아니라고 판단한 나 경위는 메모지에 적힌 숫자를 토대로 주변을 수색해 차량을 찾아냈고 그 안에서 변사자의 전 부인과 아이의 시신을 발견했다. 전 남편의 살인사건이라는 실체가 밝혀진 순간이다.

각 지방청에 소속된 과학수사요원들은 경찰서 지구대나 112 지령실로 접수된 사건 가운데 감식이 필요한 경우 현장에 출동한다. 절도사건부터 강도·강간·살인 등 강력범죄는 물론 화재사고 현장까지 모두 조사대상이다. 지난해 서울에서 경찰에 신고된 사건·사고는 32만여건에 달한다. 이 중 현장감식을 필요로 했던 사건은 2만3,015건. 서울경찰청 감식요원들이 하루 평균 75번 출동한 셈이다.

지난달 24일 서울 동대문 제일평화시장 화재사고 합동감식에도 어김없이 과학수사대에 출동명령이 떨어졌다. 국내 1세대 과학수사관인 나제성 반장이 직접 운전하는 경찰과학수사(KCSI) 버스에 운 좋게 탑승할 기회를 얻었다. 내부를 개조해 좌석을 들어내고 각종 감식장비들을 실은 버스의 가격은 7억원을 호가한다. 나 반장은 “버스에 기자를 태운 건 처음”이라고 귀띔했다. 오전11시부터 시작된 감식은 늦은 저녁까지 계속됐고 다음날 2차 감식으로 이어졌다.

◇FBI도 배워가는 세계적 과학수사 기법=지금은 영화나 드라마를 통해 누구나 과학수사를 익히 알고 있지만 사실 국내에 과학수사의 개념이 본격 도입된 건 그리 오래되지 않았다. 경찰 창설 이래 감식 업무 개념에만 머물러 있다 과학수사의 중요성이 높아지자 1999년 경찰청 수사국 산하 ‘과학수사센터’로 확대 개편한 데 이어 2016년 ‘과학수사관리관’으로 승격됐다. 지난해 3월 서울·부산·경기남부경찰청을 시작으로 현재 전국 7개 지방청에 설치된 과학수사과는 내년 4곳이 추가될 예정이다.

역사는 짧지만 우리나라의 과학수사는 세계적 수준이라는 평가를 받고 있다. 2006년 벌어진 서래마을 프랑스인 부부 영아 유기사건은 우리의 과학수사 기술력이 세계적으로 인정받는 계기가 되기도 했다. 사건 초 한국 경찰의 수사력을 무시하던 프랑스 언론들은 경찰의 DNA 분석을 통해 프랑스인 엄마가 유기된 영아의 친모라고 밝혀지자 뒤늦게 인정했다. 이상배 서울경찰청 과학수사대장은 “우리 과학수사 기술은 이미 해외에서도 세계 최고 수준으로 인정받고 있다”며 “최근에는 베트남과 필리핀·중동·남미에도 수사기법을 전수해주고 있다”고 설명했다.

특히 변사자의 신원확인에서만큼은 타의 추종을 불허한다. 2004년 인도네시아 쓰나미 당시 세계 각국에서 급파된 신원확인팀 가운데 우리가 가장 먼저 신원확인을 끝내자 다른 팀들이 우리의 정확성과 신속성에 놀라기도 했다. 지난 5월 헝가리 다뉴브강 유람선 침몰사고에서도 우리의 재빠르고 빈틈없는 신원확인 작업에 현지 경찰들이 혀를 내둘렀다. 과학수사 선진국인 미국 연방수사국(FBI)조차도 우리 경찰에게 신원확인 노하우를 배워갔을 정도다.

발전을 거듭하는 DNA 감정기술은 용의자 검거에 혁혁한 공을 세우고 있다. 화성사건 용의자를 특정할 수 있었던 것 역시 소량으로도 DNA를 증폭할 수 있는 기술 덕분이었다. 용의자 검거에 결정적 단서가 되는 몽타주도 2015년 한국인의 특징을 반영한 ‘3차원(3D) 몽타주 시스템’을 개발해 정확성을 높이고 있다. 송성준 서울경찰청 과학수사과 기획실장은 “그동안 지문과 DNA가 용의자를 특정하는 단서가 됐다면 앞으로는 3D 얼굴이 범인 검거에 기여할 것”이라고 기대했다.

◇지워지지 않는 트라우마…여전한 예산 부족=드라마나 영화에서 접하는 과학수사관의 모습은 한껏 멋져 보이지만 다들 남모를 직업병을 안고 살아간다. 특히 매일같이 강력사건 현장에 출동해 수많은 시신과 마주해야 하는 현장과학수사요원들은 정신적 스트레스에 시달릴 수밖에 없다. 나 경위는 “많게는 하루 8명 넘는 변사자들을 접하다 보니 정신적으로 예민해질 때가 많다”고 토로했다. 대형참사가 발생하면 ‘외상후스트레스장애(PTSD)’에 시달리는 경우도 적지 않다.

경찰 통계에 따르면 경찰관이 PTSD에 노출될 확률은 일반인보다 다섯 배나 높은 것으로 조사됐다. 사건 현장의 최전선에 있는 과학수사관들은 그 위험도가 더 높을 수밖에 없다. 부패한 변사자 시신을 감식하다가 병원체에 옮는 경우도 종종 생긴다. 그러다 보니 현장감식요원들은 혹시라도 가족들에 옮거나 불쾌한 냄새를 풍길까봐 퇴근 전 항상 샤워하는 습관이 생겼다.

부족한 예산과 장비는 과학수사관을 힘들게 하는 또 다른 요인이다. 지난해 관련 예산이 300억원 수준으로 증가했지만 늘어나는 사건·사고에 비하면 턱없이 부족한 실정이다. 감식에 사용한 장갑을 다시 빨아 쓰는 일은 이제 사라졌지만 현장에서는 여전히 예산 부족을 호소한다. 한 과학수사관은 “미국 드라마 ‘CSI’를 보면 부러운 생각이 들 때가 적지 않다”며 “갈수록 지능화되는 범죄의 단서를 찾기 위해서는 과학수사에 대한 지원이 보다 늘었으면 좋겠다”고 말했다. /김현상기자 kim0123@sedaily.com 사진=성형주기자

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kim0123@sedaily.com

kim0123@sedaily.com