명칭을 놓고 한 달 간 지루한 공방을 벌인 ‘국회코로나19대책특별위원회’가 다음 주 중 본격적으로 발족합니다. 여야는 국가적 위기 앞에서 힘을 합치겠다는 의지를 밝혔습니다만, 5년 전 메르스(MERS,중동호흡기증후군) 사태 당시와 비교했을 때 자칫 ‘메르스 청문회’가 될 수 있다는 분석도 나옵니다.

◇“이름이 뭣이 중헌디..” 명칭 결정에 한 달 끈 여야

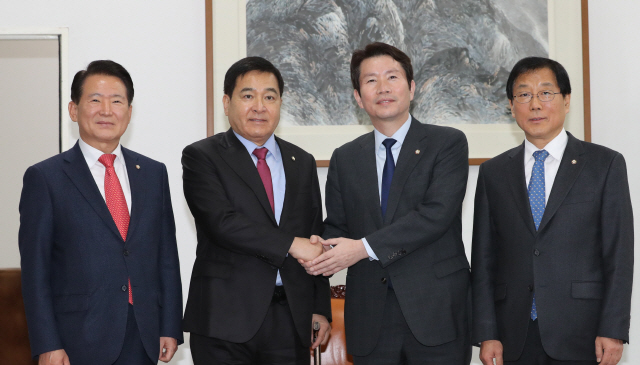

지난 20일 교섭단체 3당 원내수석부대표들은 신종 감염병 특별 대책위원회의 명칭을 결정했다고 발표했습니다. ‘국회코로나19대책특별위원회‘라는 이름을 정하기 위해 여야는 한 달을 싸웠습니다. 아직도 ’우한폐렴‘이라는 이름을 고집하고 있는 미래통합당(자유한국당)은 특위에도 이 단어가 꼭 들어가야 한다고 주장했습니다. 심재철 통합당 원내대표는 “(더불어민주당이) 제대로 대응 조치를 하지도 못하면서 중국 심기만 살피고 있는 점을 상기시키기 위해서라도 일부러 그 명칭을 쓰는 것”이라며 “민주당이 태도를 올바르게 잡으면 당연히 ’코비드19‘ 정식 명칭으로 부르겠다”고 강조했습니다. ’국내에서 비슷한 일이 벌어진다면 지역명이 세계적으로 불리느냐‘는 질문에 대해선 “그렇지 않다”고 답했습니다.

세계보건기구(WHO)가 지난 11일 신종 감염병의 이름을 COVID-19으로 정한데 이어 정부는 지난 12일 코로나19라는 명칭을 공식적으로 사용하기로 결정했습니다. 여당은 이러한 당시 한국당의 태도를 두고 “협상을 방해한다”고 비판했습니다.

◇약사·의사 출신 의학 전문가 대거 포진

24일 발족할 예정인 코로나19특위 위원장으로는 모두 ‘약사’ 출신이 거론됩니다. 현재 민주당 측에서 위원장을 맡기로 합의한 가운데 당내 코로나TF위원장을 맡은 김상희 의원(3선)과 행정안전위원장인 전혜숙(3선) 의원 모두 관련 분야에 전문성이 있어 후보군으로 올라와있습니다. 미래통합당은 의사 출신이자 과거 메르스특위 위원장으로 활동했던 신상진 의원을 비롯해 박덕흠·이채익·박대출·정태옥·송언석·김승희·김순례 의원을 내세웠습니다.

◇박원순·이재용 불러 ‘사실상 청문회’…정권 심판 되지 않으려면

지난 2015년 6월 여야 합의로 만들어진 메르스 특위는 두 달 간의 활동 끝에 509페이지 분량의 ‘메르스특위 활동 결과 보고서’를 내놓았습니다. 일종의 ‘메르스 징비록’인 셈입니다. 보고서에는 메르스 사태의 경과 보고, 특위 위원들의 질의 및 답변 등이 실렸습니다.

그 중 가장 중요한 부분은 ‘국가감염병 예방관리선진화 중장기계획 추진방안’에 담겼습니다. 메르스 사태에 잘못 대응한 부분을 짚고 다시는 그런 실수를 반복하지 말자는 의미를 담은 ‘반성문’이자 ‘실행 계획’인 셈입니다. 여기에는 주요 추진 사업으로 △감염병 예방관리를 위한 인적 자원 확충 △보건부 독립과 질병관리본부 청 승격 △응급실 의료체계 개선 △위기관리소통 체계 구축 등 10가지 추진사항이 담겼습니다.

다만 5년 후 코로나19가 다시 찾아오자 이러한 계획이 실행됐는지에 대해 의문을 제기하는 목소리가 나옵니다. 민주당 코로나TF가 가진 현장간담회에서 박노봉 전국보건의료산업노조 수석부위원장은 “메르스 사태 이후에 인력 문제를 가장 강조했지만 5년 동안 정부가 무엇을 했는지 실망스럽다”고 질책했고 권미경 전국의료산업노련 상임부위원장은 “병동에서 일해야 할 분이 선별진료소에 파견 나와 병원의 진료 공백을 메꾸지 못하고 있다”며 “문제는 이 사태가 장기화했을 때 대체할 인력이 없는 것이 병원의 가장 큰 문제”라고 지적했습니다. 당시 문제점으로 제기된 인적 자원의 문제가 또다시 되풀이된 것입니다.

박근혜 정권 당시 메르스 특위는 삼성백병원과 관련해 이재용 삼성 부회장, 서울시 보건 대응에 대해 질의하고자 박원순 서울시장을 부르는 등 사실상의 ‘메르스 청문회’처럼 기능했습니다. 활동보고서에 따르면 특위 활동 전에는 알려지지 않았던 ‘초동조치 미흡’이 드러나며 여야 의원들이 질타하기도 했습니다. 이번 코로나특위 역시 정부가 제대로 된 대처에 실패한다면 ‘대정부 청문회’가 될 가능성이 높습니다. 정부가 ‘메르스 청문회’의 전례를 밟지 않기 위해서는 과거로부터 배우는 자세가 필요할 것입니다.

/김인엽기자 inside@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >