법조계에서는 헌정 사상 초유로 현직 검찰총장에 대한 징계위원회가 열리면서 그동안 보이지 않았던 검사징계법의 구멍이 드러났다고 지적했다. 양측이 서로 유리한 쪽으로 해석하며 날 선 공방을 벌이는 근거가 된 검사징계법은 징계위가 끝난 후에도 법적 소송 등에서 논란이 될 것으로 전망된다.

김한규 전 서울지방변호사회 회장은 “검사징계법에서 현직 총장 징계에 대해 언급한 것은 ‘검찰총장인 검사에 대한 징계는 법무부 장관이 청구해야 한다’는 내용뿐”이라며 “검찰총장이 징계 대상으로 오를 것을 예상치 못해 징계위원 선정, 증인 심문 등 세부 조항이 미흡하다”고 지적했다. 그는 이어 “이는 징계위는 물론 앞으로 열릴 수 있는 양측 소송 과정에서 끊임없이 논란이 될 수 있다”고 덧붙였다.

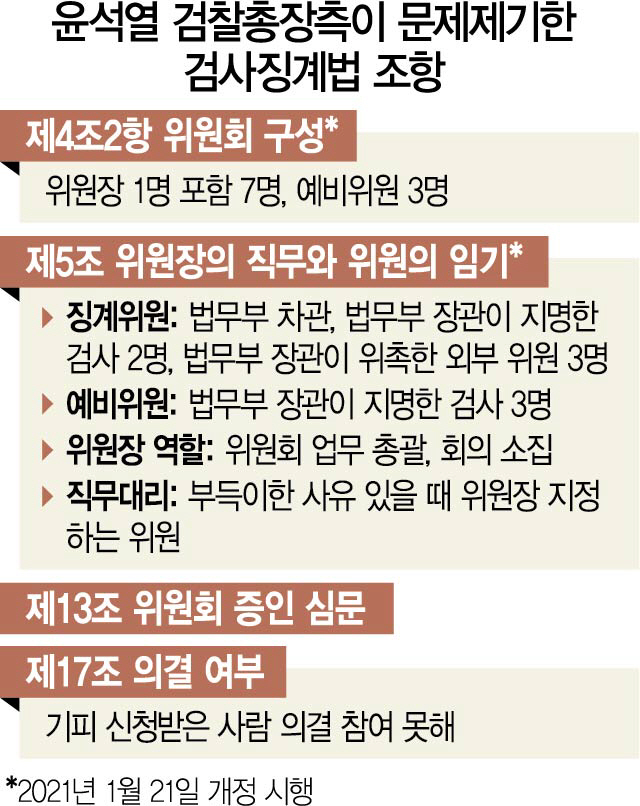

실제로 이날까지 두 차례에 걸쳐 열린 징계위에서 양측이 주로 충돌한 지점은 징계위원 기피·회피 신청, 심문 허용 등이었다. 하지만 양측 모두 각자 주장만 펼칠 뿐 명확한 근거를 제시하지 못했다. 검사징계법상 세부 규정이 미흡해 법적 해석에 기대고 있는 탓이다. 검사징계법은 △징계위원을 지목·위촉(제5조)하거나 △기피·회피 신청(제17조)이 가능하다 △7명의 징계위원 외에 3명의 예비위원을 둔다 등 내용의 큰 골격은 갖췄다.

그러나 징계위원이 부득이한 사유로 갑작스럽게 사임할 때 새로 뽑아야 하는지 또는 기존 예비위원으로 채울지 명확한 기준이 없다. 기피·회피 신청의 시기나 횟수에 대한 규정도 담기지 않았다. 게다가 ‘법무부 장관이 검찰총장 징계를 청구한다’는 조항은 있지만 이를 위한 세부적 규정도 제대로 없다. 검사징계법 5조 1·5항은 징계위원장은 법무부 장관으로 회의 소집 등 업무가 가능하다는 내용을 담고 있다. 하지만 법무부 장관이 징계를 청구했을 때 위원장으로서 맡을 업무 범위는 명확히 구분돼 있지 않다.

위원장의 직무대리를 지목하는 규정도 모호하다. 위원장이 부득이한 사유로 직무 수행을 하지 못할 때 그가 지목하는 1인이 직무를 대리한다는 게 검사징계법의 내용이다. 하지만 위원장이 임기 3년의 기존 징계위원이 아니라 새로 지목·위촉한 이를 위원장 직무대리로 지목할 수 있는지에 대한 규정은 없다. 법으로는 ‘지목된 위원이 부득이한 사유로 직을 행하지 못할 때는 예비위원이 위원장 직무를 대리한다’고 하나 방식·시기 등 세부적 사항은 존재하지 않는다.

부장검사 출신의 한 변호사는 “검사징계법에는 징계위원을 사전에 공개할 수 있는지 등 간단한 부분조차 제대로 명시돼 있지 않다”며 “그렇기 때문에 ‘징계 대상자가 징계위원을 사전에 접촉해 심의나 결론을 왜곡시킬 수 있다’와 ‘징계위원을 알아야 기피 신청을 할 수 있다’는 주장이 서로 충돌하고 있다”고 말했다.

앞서 여당에서는 기존 징계위 구조로는 공정한 징계 처리가 어렵다며 검사징계법을 개정했다. 법무부 장관의 입김을 견제하기 위해 징계위원을 7명에서 9명으로 늘리고 외부 추천 인사를 대거 포함한다는 내용이었다. 하지만 시행일이 내년 1월 21일이라 윤 총장 징계위는 적용 대상이 아니다. 추 장관 측이 윤 총장 징계 청구를 서두른 것을 두고 이른바 ‘꼼수’ 논란이 제기된 점도 이 때문이다.

검찰 간부 출신의 한 변호사는 “과거 징계위에서는 대검 감찰본부장이 아닌 형사·기조부장 등 사안과 거리가 있는 이들을 징계위원으로 지목했다”며 “징계 사안에 영향을 주지 않고 누구의 입김에서도 자유롭게 한다는 취지였다”고 밝혔다. 그는 이어 “윤 총장에 대한 징계위는 법무부 참모들을 참여하게 함으로써 논란만 키웠다”며 “이는 혐의가 애매한 검사를 평소 찍어뒀다가 총장이 징계를 청구해 관철을 시키고자 징계위원에 측근을 앉힌 꼴”이라고 덧붙였다.

/안현덕·이희조기자 always@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

always@sedaily.com

always@sedaily.com