오는 28일 ‘스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률’ 시행 100일을 맞는 가운데 스토킹 신고가 하루 100건 넘게 쏟아지고 있다. 입법 효과가 나타나고는 있지만 스토킹 범위가 애매하고 피해자 보호 규정이 미흡해 법을 재정비해야 한다는 지적이다.

25일 경찰청에 따르면 지난해 10월 21일 스토킹처벌법 시행 후 연말까지 전국에서 7,538건의 스토킹 신고가 접수됐다. 72일간 하루 평균 105건씩 접수된 셈이다. 경찰·검찰은 긴급응급조치 813건, 잠정조치 869건 등 1,682건의 후속 조치를 내렸다.

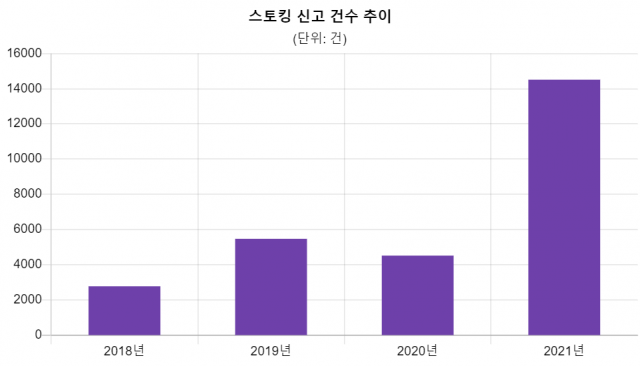

스토킹 범죄가 기승을 부리면서 스토킹 신고는 2018년 2,772건에서 2021년 1만 4,509건으로 5.2배 급증했다. 특히 2021년 신고 건수 가운데 52%는 스토킹처벌법 시행 후 접수돼 입법 효과가 증명됐다. 10만 원 이하 벌금형이나 구류·과료 처벌만 가능했던 스토킹이 중범죄로 취급되면서 피해자의 적극적인 신고를 이끌어낸 것으로 풀이된다.

스토킹처벌법은 첫발을 뗀 지 22년 만인 지난해 3월 국회 본회의를 통과했다. 지속적·반복적으로 스토킹 행위를 한 가해자는 3년 이하의 징역이나 3,000만 원 이하의 벌금형에 처할 수 있고 흉기를 이용하면 5년 이하의 징역이나 5,000만 원 이하의 벌금형으로 가중된다. 경찰은 100m 이내 접근 금지나 통신 매체 이용 접근 금지 등 긴급조치를 내릴 수 있고, 검사는 스토킹 행위자를 유치장·구치소에 유치하는 잠정조치를 법원에 청구할 수 있다.

하지만 스토킹 범위가 모호하고 입법 취지와 맞지 않는 경우가 많아 개선이 필요하다는 지적이 나온다. 스토킹 신고가 접수되면 △상대방 의사에 반해 접근하거나 따라다니기 △주거지 등에서 기다리거나 지켜보기 △통신 매체를 이용해 연락하기 △물건 보내기 등 법이 규정한 5가지 행위에 해당하는지, 행위가 지속·반복적인지 경찰이 직접 판단해야 하는데 구체적 기준이 없어 헷갈린다는 것이다.

최근 경찰이 대선 후보의 아내를 기다리던 취재진에게 스토킹을 경고하자 취재 행위도 스토킹으로 볼 것인지 논란이 일었다. 층간소음 등 이웃 간 다툼까지 스토킹으로 신고하는 일도 잇따랐다. 승재현 한국형사법무정책연구원 연구위원은 “스토킹처벌법의 고유 목적을 살리려면 일본처럼 처벌 대상을 교제 관계 등으로 특정해야 한다”고 말했다.

스토킹을 반의사불벌죄(피해자가 원치 않으면 가해자를 처벌하지 않음)로 규정한 점도 스토킹처벌법의 한계로 꼽힌다. 가해자 협박이 두려워 피해자가 처벌을 원하지 않거나 신고를 취소하는 경우 2차 피해로 이어질 수 있기 때문이다. 이에 이재명 더불어민주당 대선 후보와 안철수 국민의당 대선 후보는 반의사불벌죄 조항을 없애겠다는 공약을 내걸었다. 일각에서는 일반 연인 간 다툼까지 형사처벌하는 경우를 막으려면 반의사불벌죄 조항을 남겨야 한다는 반론도 나온다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kcy@sedaily.com

kcy@sedaily.com