서울대 이공계열 교수 4명 중 3명은 모교 출신인 것으로 나타났다. 모교 출신을 선호하는 순혈주의에 대한 비판이 꾸준히 제기되면서 타교 출신 교수 비중이 점진적으로 늘고 있지만 학문의 다양성 확보를 위해 임용 문화를 보다 과감하게 바꿔야 한다는 지적이다. 연구 경쟁력 강화를 위해 예산 확충과 급여 체계 개편 등 시스템을 획기적으로 뜯어고쳐야 한다는 목소리도 높다.

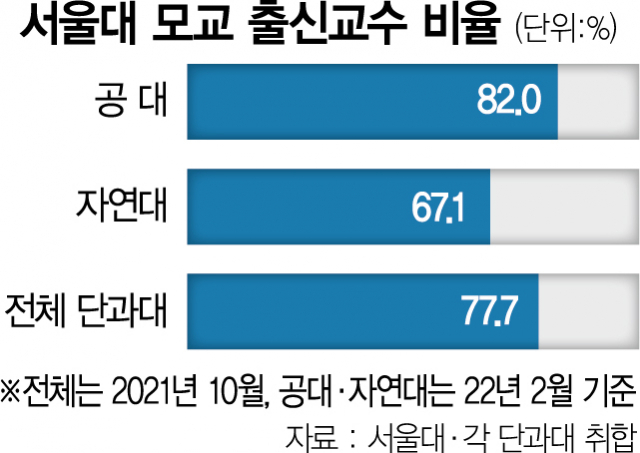

24일 서울경제가 서울대 공대·자연대 교수의 출신 학부를 조사한 결과 2월 현재 총 530명 중 75.8%에 달하는 402명이 모교 출신으로 파악됐다. 공대는 311명 중 82.0%인 255명이 서울대 학부 출신이고, 자연대는 219명 중 147명(67.1%)이 동문이었다. 지난해 10월 기준 서울대 전임교원 2139명 가운데 서울대 학부 출신이 77.7%(1663명)인 것에 비해 공대의 모교 출신 교수 비율이 더 높다.

서울대 교수의 모교 출신 비중이 지나치게 높다는 비판에 따라 정부는 지난 1999년 특정 대학의 학사 학위 소지자가 모집 단위별 채용 인원의 3분의 2를 넘지 않도록 법으로 규정했다. 이 같은 규정이 실력 있는 모교 출신에 대한 역차별이 될 수도 있지만 서울대가 경쟁력을 높이려면 선후배나 사제 간으로 이어지는 순혈주의와 정실주의에서 탈피해 타교 출신과 여성·외국인에 대한 문호를 더 개방해야 한다는 목소리가 여전히 높다.

미국 주립대에 재직 중인 한 한국인 교수는 “최고 학부인 서울대에 우수한 인재들이 입학하는 것은 맞지만 학문적 동종 교배가 창의적이고 비판적인 연구·교육 활동에 제약 요소가 될 수 있다”면서 “임용의 다양성을 확보해 이종교배를 강화하는 것이 경쟁력을 높이는 데 도움이 될 것”이라고 지적했다.

교육공무원 임용령 개정 후 서울대의 모교 출신 교수 비율은 계속 낮아지는 추세다. 공대는 2000년대 초반 95%에 이르던 모교 출신 교수 비중이 2013년 88%으로 떨어진 데 이어 올해 82%까지 내려갔다. 공대·자연대 여성 교수 비중은 각각 5.1%와 10.5%에 그치고 외국인 교수도 두 단과대학을 합쳐 13명에 불과하다.

공대·자연대 학부 출신 교수들이 석·박사 학위를 많이 취득한 스탠퍼드대나 매사추세츠공대(MIT)·UC버클리·일리노이대에 비해 서울대의 모교 출신 교수 비중이 압도적으로 높다. 아직 갈 길이 멀지만 임용의 다양성을 높이는 게 서울대의 경쟁력을 제고하는 데 도움이 된다는 공감대가 학교 안팎으로 형성돼 있다. 한 서울대 교수는 “과거에 비해 ‘서울대 출신 아니면 안 된다’는 인식이 많이 바뀌었다”면서 “타교 출신과 여성 중에서도 우수한 사람이 많아서 임용 경쟁이 매우 치열하다”고 말했다.

서울대가 글로벌 경쟁력을 높이려면 임용의 다양성 확대와 함께 예산 확충, 급여 체계 개편 등 시스템을 획기적으로 고쳐 우수 인재를 적극 영입해야 한다는 목소리가 나온다. 2021년 QS의 세계 대학 기술·공학 분야 평가에서 서울대는 27위였다. 서울대의 경쟁 상대로 지목되는 싱가포르국립대(9위), 칭화대(10위)와 격차가 크다. 서울대의 연간 예산은 2020년 기준으로 1조 5000억 원가량이다. 예산이 3조 원이 넘는 싱가포르국립대나 칭화대보다 절반 이상 적다.

서울대 공대 학장을 지낸 차국헌(화학생물공학부) 교수는 “외국에서 우수한 인재를 뽑으려면 연봉을 더 많이 줘야 하는데 서울대는 여전히 호봉제인 데다 탁월한 연구 성과와 실적을 낸 교수에게 성과급을 주기 어려운 예산 구조”라면서 “임용의 다양성을 확대하는 것도 필요하지만 연봉과 성과급을 제대로 주고 실적 평가와 테뉴어 심사를 엄정하게 하면 경쟁력은 자연스럽게 올라갈 것”이라고 강조했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

saint@sedaily.com

saint@sedaily.com