‘365일, 24시간 한반도를 지키는 눈.’

지난해 9월 10일 방위사업청이 이 같은 제목을 달아 우리 군의 우주 역량을 발전시킬 중대한 사업 계획을 발표했다. 일명 ‘초소형 위성 체계’ 개발 사업 등을 본격적으로 추진하겠다는 내용이다. 2020년대 중반부터 2030년대 초반 사이에 수십 기의 초소형 위성을 쏘아 올려 우리 군의 독자적인 대북 감시정찰 능력을 보유하겠다는 게 우리 군과 정부의 계획이다. 올해 국방부 예산 중 112억 원을 초소형 위성 체계 착수 예산으로 편성해놓은 상태다.

예산을 편성받고도 초소형 위성 체계 사업은 첫발부터 진통을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 해당 위성 촬영 영상의 해상도가 낮아 대북 정밀 감시용으로 효용성이 제한된다는 일각의 주장이 논란의 불씨를 댕겨 사업 보완이 검토되기 시작한 것이다. 상황이 이렇다 보니 사업 첫해인 올해의 절반이 지나도록 초소형 위성 체계 개발은 제대로 된 예산 집행마저 지연된 채 표류 위기에 빠져 있다고 복수의 당국 및 방산 분야 소식통들이 전했다. 북한은 굶주림도 감수하며 대남·대미 공격용 핵무기 개발에 속도를 내고 있는데 우리 정부와 군은 너무 느긋한 게 지적을 받게 됐다.

◇초소형 위성이 뭐길래=일반적으로 초소형 위성이란 중량 100㎏ 미만으로 경량화되고 크기를 크게 줄인 위성을 지칭한다. 과거에는 소형 위성일수록 지구나 우주 공간에 대한 정밀 관측 능력이 떨어졌다. 소형 위성에는 정밀한 광학 장비나 전자 감시 장비(레이더, 적외선 탐지 장치 등)를 실을 수 있는 물리적 공간을 마련하기가 쉽지 않았기 때문이다. 어렵게 탑재 공간을 마련하더라도 탑재 가능 중량이 낮아 실을 수 있는 감시 장비 등의 수량과 종류에 한계가 있었다.

하지만 2000년대 들어 과학기술이 급속도로 발전하면서 위성에 탑재할 수 있는 전자·광학 감시 장치를 소형화·경량화할 수 있게 됐다. 오늘날 손바닥만 한 스마트폰이 고성능 카메라와 컴퓨터 역할을 하는 것처럼 소형화된 인공위성도 과거 중형 및 대형 인공위성에서나 가능했던 성능을 구현할 수 있게 된 것이다. 미국에서는 이 같은 전자 기술 발전에 힘입어 주먹이나 손톱만 한 크기의 피코급, 나노급의 극초소형 위성까지 개발되는 상황이다.

초소형 위성의 1기당 제작 단가는 보통 수백억 원 이하다. 대당 최소 수백억원에서 많게는 수천억원씩 들어가는 중·대형 위성보다 비용 측면에서 유리하다. 또한 초소형 위성은 중량과 부피가 작아 발사 비용이 낮은 소형 우주로켓으로도 한번에 대량으로 쏘아 올릴 수 있다는 점에서 군사적 효용 가치가 높다. 따라서 제한된 예산으로 단기간에 대북 감시정찰 역량을 확충해야 하는 우리 군과 정부 입장에서는 저렴하게 대량으로 제작·발사할 수 있는 초소형 위성을 통해 활로를 찾을 수밖에 없는 상황이다.

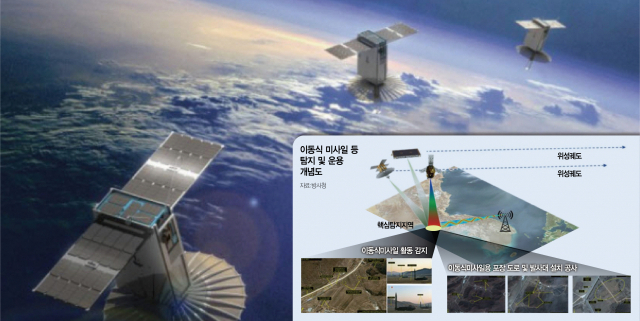

◇왜 필요한가=당초 우리 군의 초소형 위성 체계 도입을 추진한 것은 공군이었다. 초소형 위성을 2020년대 중반부터 2030년대 초반까지 최대 40여 기를 발사하겠다는 게 공군 내부의 목표였다. 방산 업계 소식통에 따르면 공군이 초소형 위성 체계를 20~30여 기만 도입해도 적의 도발 징후를 거의 실시간에 가깝게 촬영해 15분 내에 도발 행위의 정체를 식별할 수 있는 것으로 전해졌다. 예를 들어 북한이 유사시 이상 징후를 보일 경우 우선 초소형 위성이 저궤도에서 이를 약 5분간 촬영해 지상센터로 전송한다. 센터가 해당 데이터를 수신해 알아보기 쉬운 영상으로 처리하는 데 5분 정도 소요되고, 이렇게 알아보기 쉬워진 영상을 군의 전문가들이 분석·판독해 촬영된 이상 징후가 북한의 대남 도발 준비가 맞는지 등을 식별할 수 있게 된다는 것이다. 그 결과 북한의 대남 미사일 발사가 임박한 것으로 판단되면 군 지휘부는 즉시 자위적 차원에서 공군 정밀폭격이나 육해군의 탄도·순항미사일 등으로 도발 원점을 타격하는 등의 작전 결심을 내릴 수 있게 된다.

◇사업 논란의 이유는=이처럼 긴요한 사업이 추진 첫해부터 위기에 봉착한 것은 표면적으로는 ‘해상도’ 성능 논란 때문이다. 군이 도입하려는 초소형 위성의 영상 촬영 해상도는 기본적으로 1m급이다. 지상의 물체를 가로 및 세로 각각 1m 수준의 크기 단위로 식별할 수 있다는 뜻이다. 이에 대해 조명희 국민의힘 의원은 지난해 정기국회에서 해상도가 낮아 효용성이 떨어진다고 지적했다. 1m급 해상도로는 탄도미사일을 실은 북한의 이동식발사대(TEL)를 찍더라도 해당 물체가 이동식발사대인지, 미사일을 실었는지 정확히 분간하기 어렵다는 것이다.

조 의원의 지적은 일견 타당하다. 주요 우주 강국들이 운용하는 고가 군사용 정찰위성의 해상도는 보통 30~50㎝급이며 미국의 경우 최소 10㎝급의 해상도를 가진 정찰위성도 보유한 것으로 알려져 있다. 우리나라가 한국항공우주연구원을 통해 국산화한 민간용 지상관측 위성도 해상도가 50㎝ 이하로 정밀하다. 그런 차원에서 본다면 해상도가 떨어지는 것은 사실이다.

하지만 이런 고해상도 위성들은 제작 단가가 대당 수천억원대에 이르기도 한다. 발사 비용까지 감안하면 1대당 수천억 원 이상의 비용이 들어간다. 아직 대한민국의 예산 규모로는 이런 고비용 위성을 단기간에 40여 기나 띄울 수 없다. 군으로서는 불가피하게 해상도가 다소 낮아지더라도 저가의 초소형 위성을 대량 발사해 실시간에 가까운 대북 감시를 하려는 것이다.

우리 군은 초소형 위성뿐 아니라 킬체인(자위권 차원의 선제타격)을 위해 해상도 30~50㎝급 정찰위성들을 확보하는 일명 ‘425사업’도 병행하고 있다. 따라서 초소형 위성과 425 위성들을 통합 운용하면 해상도 문제를 해결할 수 있다는 게 군의 설명이다. 소프트웨어로 해상도 논란을 해결할 수 있다는 의견도 적지 않다. 방산 분야의 한 연구원은 “위성이 촬영한 영상의 해상도가 1m급으로 낮더라도 이를 지상기지에서 (인공지능 등이 적용된) 이미지 개선 소프트웨어로 처리하면 해상도를 한층 보강해 더 또렷하게 영상 내용을 식별할 수 있다”고 전했다. 우리가 요즘 흔히 쓰는 스마트폰 카메라의 ‘디지털줌’ 기능에도 이미 이런 기술이 녹아 있어 군사용 위성 영상에 적용하는 것은 어렵지 않다.

◇실질적인 이유는 따로 있다(?)=사업 지연의 실질적 이유는 ‘해상도’가 아니라 ‘육군과 공군 간 주도권 다툼’이라는 지적도 정치권에서 나온다. 여권의 한 관계자는 “공군은 유사시 북한의 위협을 식별해 즉시 적의 전략 시설들을 긴급 타격하려면 초소형 위성 체계를 공군이 주도해야 한다고 생각하고 있다”며 “반면 육군은 실전 상황 발생 시 위성정찰 및 통신정보의 수요는 육군이 더 많기 때문에 육군이 위성 사업의 주도권을 쥐어야 한다고 보고 있다”고 전했다.

이런 가운데 국군정보본부까지 가세해 주도권 경쟁 구도가 한층 복잡해진 것으로 전해졌다. 정보본부는 초소형 위성 체계의 해상도를 당초 계획보다 높이는 ‘고해상도 모드’를 추진하고 있다. 아울러 초소형 위성 사업이 국방부뿐 아니라 과학기술정보통신부 등 다른 부처들과 공동 사업으로 추진되고 있어 군의 독자적인 정보 획득을 제한한다고 우려하는 것으로 알려졌다. 이는 감시위성 사업들을 국군정보사령부를 중심으로 한 독자 사업으로 추진하려는 것으로 풀이돼 이종섭 국방부 장관이 이를 수용할 경우 향후 초소형 사업 체계가 백지화되거나 크게 지연돼 대북 감시체계에 구멍이 불가피할 것으로 전망된다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

newsroom@sedaily.com

newsroom@sedaily.com