“지금은 안중근의 시대보다 더 절망스러운 시대입니다. 절망 속에서 희망의 목표를 가지고 행동했던 안중근의 뜻을 그의 시대 안에 가둬놓을 수는 없었습니다.”

소설가 김훈이 안중근의 의거와 마지막 여정을 다룬 새 장편소설 ‘하얼빈’을 발표했다. 영웅적 면모가 부각됐던 안중근을 다뤘던 기존의 소설들과는 달리, ‘하얼빈’은 청년 안중근의 내면 속 고뇌와 망설임, 열정에 집중했다. 3일 진행된 발간 기념 기자간담회에서 김 작가는 “안중근과 우덕순, 두 서른 살 젊은이는 거사를 치르러 가면서 대의명분에 대해 단 한 마디도 토론하지 않고, 총알과 자금 이야기도 하지 않았다”며 “이들의 시대의 대한 고뇌는 무거웠지만 처신은 가벼웠고 바람 같았으니, 나는 이 아름다운 청춘의 시간과 언어를 담아내고 싶었다”고 집필 의도를 밝혔다.

젊은 시절 우연히 읽은 안중근 신문조서가 자신을 사로잡고, 그 때부터 안중근에 대해 쓰고 싶었다던 김 작가는 글을 쓰며 행복했다고 말했다. 새해부터 쓰기 시작한 소설이 반 년 정도 지나 탈고됐으니 가히 일필휘지였다. 그는 “완성도보다도 빨리 끝내야겠다고 생각해 구성을 반 이상 줄였고, 나의 서두름의 자취가 남아 있을 것”이라고 말했다.

그런 이유에서인지 이번 작품은 기존의 김훈 소설과는 조금 다르다. 건조한 문체를 사용해 관조적인 태도를 넘어 허무주의까지로도 읽히던 그의 작품이 아니다. 3인칭을 사용하면서 미학적이고 에세이풍의 문장을 쓰기 어려웠다고 하지만, 안중근의 열정과 영웅성을 묘사하는 등 사감(私感)이 엿보이는 부분이 없지 않다. 젊은 시절 김훈의 모습이 어땠는가를 글을 통해 엿볼 수 있는 대목들이다. 그는 “그런 모습들을 안중근을 쓰며 빼 놓을 수는 없었다"며 "청춘의 영혼과 생명력을 소설로 묘사하고 싶었다”고 설명했다.

‘칼의 노래’ 이순신과의 차이를 묻는 질문에 김 작가는 “이순신은 세상을 한심하게 여기고, 희망의 허상을 거부하고 현실을 받아들이고 들이받는 인물”이라며 “안중근은 희망의 목표를 가졌고 동양평화론을 통해 희망을 제시한 사람”이라고 발혔다. 이어 “안중근의 동양평화론의 명분은 지금도 살아 있다”고 덧붙였다.

소설은 안중근과 이토의 갈등 뿐 아니라 다른 갈등도 그린다. 김 작가는 “문명개화와 약육강식 사이의 시대적 갈등, 또 천주교 신자인 안중근과 천주교 사제들의 갈등을 그렸다”며 “세 가지 갈등의 축으로 소설을 전개했고, 여기 주목해 책을 읽어달라”고 당부했다.

‘인간 이토’를 형상화한 것도 흥미롭다. 그는 “지금까지 이토는 총에 맞아 마땅한 쓰레기로 취급됐다”며 “이토라는 인간 속에 문명 개화와 약육강식의 야만성이 어떻게 동시에 존재하는지 그려내고 싶었다”고 밝혔다. 이토와 안중근 각자의 개인성과 대치되는 상황·사상을 번갈아가며 서술해 극적 긴장감은 더욱 고조된다.

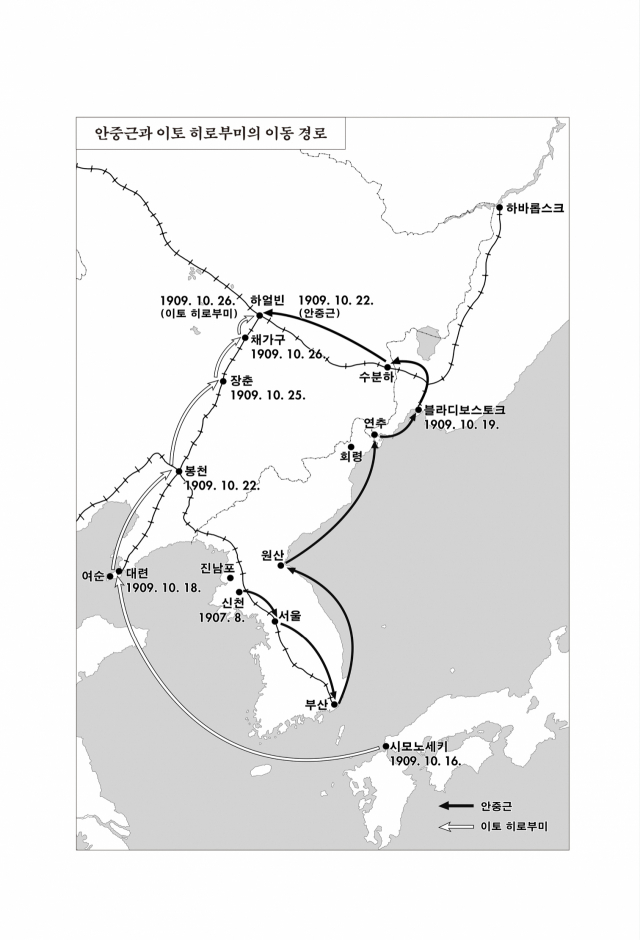

‘칼의 노래’ ‘남한산성’을 비롯해 이번 작품도 역사를 소재로 한 소설이지 역사소설은 절대 아니라는 김 작가지만, 고증과 자료 수집에 많은 시간을 쏟았다. 일본에 가 이토의 전성기와 성장기의 족적을 다 취재했고, 안중근에 관련된 논문·저서·연구를 수집했다. 그는 “자료를 많이 모아야 자신있게 글을 장악하고 쓸 수 있다”며 “다만 안중근의 실제 이동과 거사 코스를 취재하지 못한 것은 아쉬워 다음에 개인적으로라도 가 볼 예정”이라고 말했다.

‘남한산성’ 서문에서 “나는 다만 고통받는 자의 편이다”라고 말한 김 작가는 간담회 중 “나는 개인의 편”이라고 말했다. 그는 “개인은 더 이상 분할할 수 없는 최소 단위고, 국가와 사회는 모두 그 위에 건설되는 것”이라며 “동양 사회는 개인에 대한 사유가 없거나 빈약했기에, 개인의 실존과 궁극적 실체로서의 개인이 무엇인가에 대해 고민이 필요하다”고 강조했다.

김 작가는 인터뷰 말미 자신의 소설이 안중근을 다루긴 했지만 반일 민족주의로 읽히는 것은 자신의 의도를 오독하는 것이라고 경계감을 표했다. “내 소설이 반일 민족주의로 이해되는 것은 원하는 바가 아닙니다. 우리 시대에서 민족주의는 우리 국민을 통합할 수 있는 이데올로기로서는 매우 허약해요. 먹이사슬과 피라미드로 구성되고 이념갈등이 심화된 사회에서 민족주의가 통합에 기여한다는 것은 매우 낭만적이고 시대착오적입니다.”

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >