성범죄자가 위치 추적 전자장치(전자발찌)를 끊고 달아나는 사건이 이어지면서 사정 당국의 관리·감독이 도마 위에 오르고 있다. 이달 들어서만 해당 사건이 세 번이나 발생하면서 일각에서는 범죄자에게 전자발찌를 부착하는 게 실효성이 떨어지는 것 아니냐는 지적마저 나온다. 전문가들은 범죄자 관리 인력 보강 등 실질적 대책이 동반돼야 한다고 입을 모은다.

17일 경찰에 따르면 인천 부평경찰서는 이날 전자발찌를 끊고 도주하던 A(53) 씨를 붙잡아 법무부에 인계했다. A 씨는 전날 오후 8시 10분께 인천 부평역 인근에서 착용하고 있던 전자발찌를 절단기로 끊고 도망친 것으로 확인됐다. 앞서 15일 인천에서도 30대 남성이 대낮 카페에서 성폭행을 시도하다 전자발찌를 훼손한 뒤 도주했다. 7일 대구에서는 40대 남성이 노래방에서 현금 등을 갈취한 뒤 전자발찌를 자르고 달아났다.

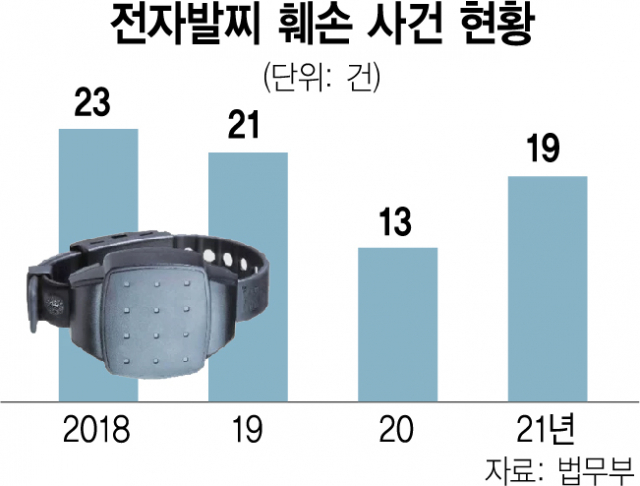

문제는 범죄자가 전자발찌를 끊고 도주하는 사건이 매년 꾸준히 발생하고 있다는 점이다. 법무부에 따르면 지난해 발생한 전자발찌 훼손 사건은 19건에 달한다. 앞서 3년 동안 23건에서 21건으로 또 13건으로 줄다가 다시 급증했다. 전자발찌 소재를 변경하거나 절단 시도에 대처하는 등 특단의 대책이 필요하다는 목소리에 힘이 실리는 이유다. 실제로 올해 3월 서울 강남 한복판에서 전자발찌를 자르고 달아났다가 이틀 만에 자수한 30대 남성은 경찰 조사 과정에서 “다이소에서 구매한 몇천 원짜리 가위로 전자발찌를 스스로 끊었다”고 주장했다.

김영식 서원대 경찰학부 교수는 “전자발찌가 초강철로 제작돼 있어서 쉽게 끊어지지는 않지만 의도를 갖고 장비를 준비한다면 충분히 가능하다”면서 “전자발찌 부착 명령 대상자가 준수 사항을 위반했을 때 이를 처벌하고 관리하는 인력이 필요한데 지금은 전반적으로 인력이 부족한 상황”이라고 꼬집었다. 전자발찌가 쉽게 절단될 수 있는 데다 이 같은 행위를 관리할 인원마저 부족해 전자발찌 훼손 사건이 늘 수밖에 없다는 지적이다. 법무부에 따르면 성폭력 범죄를 2회 이상 범한 자, 13세 미만 아동에 대한 성폭력 범죄자, 가석방돼 보호관찰을 받는 성폭력 범죄자 등은 전자발찌 부착 대상자가 된다. 집행유예 단계에서 보호관찰을 명령 받은 성폭력 범죄자 역시 이 장비를 찬다. 올해 6월 기준 전자발찌 감독 대상자는 4538명으로 2019년(3111명)보다 46%가량 늘었다. 반면 현장에서는 전자발찌 감독 대상자가 늘었지만 이를 관리할 인력은 턱없이 부족하다는 목소리가 나온다. 2021년 기준 전자감독 업무를 담당하는 인력은 338명으로 보호관찰관 1명이 담당하는 인원은 약 18명에 달했다. 이는 경제협력개발기구(OECD) 주요 국가 보호관찰관 1명이 담당하는 평균 인원의 두 배 수준이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

name@sedaily.com

name@sedaily.com