올 들어 집값 하락세가 뚜렷해지면서 경매에 부쳐진 주택이 새 주인을 단번에 찾지 못하는 사례가 늘고 있다. 경매를 시작하는 기준인 감정평가액(감정가)이 시세보다 높은 물건들이 많은 탓에 유찰이 거듭된 다음에야 낙찰자가 선정되며, 그 결과 낙찰가율도 눈에 띄게 낮아졌다.

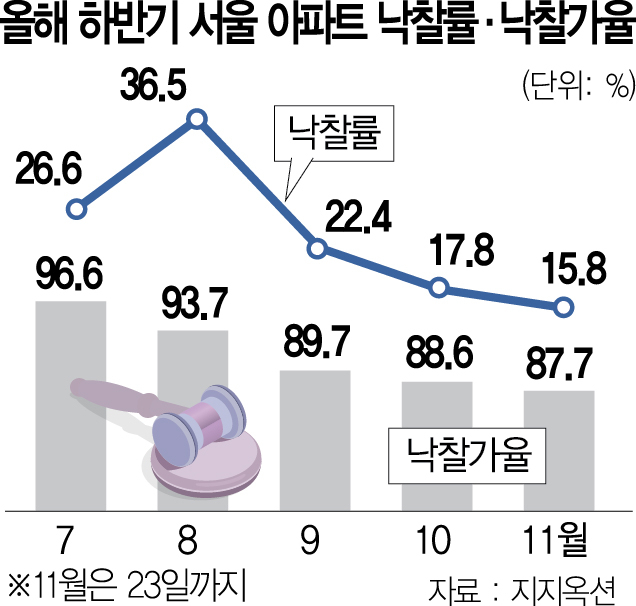

27일 법원 경매 전문 기업 지지옥션에 따르면 이달 23일까지 실시된 서울 아파트 경매 114건 가운데 18건만이 낙찰되면서 낙찰률이 15.8%를 기록했다. 이는 지지옥션이 관련 통계를 집계하기 시작한 2001년 1월 이후 최저치이자 10월보다도 2.0%포인트 떨어진 수치다.

금리가 본격적으로 오르기 전인 지난해 하반기에는 낙찰된 가격이 감정가보다 높은 물건이 대부분이라 낙찰가율이 110%대를 넘나들었다. 그러나 지금은 유찰을 2회 이상 거듭해 시세보다 1억~2억 원 낮게 입찰 최저가가 잡힌 후에야 입찰에 나서는 일이 빈번하다. 이 같은 추세를 반영하듯 올해 11월 서울 아파트 낙찰가율은 87.7%를 기록하며 다섯 달 연속 내림세를 보이고 있다.

최근 서울중앙지법에서 낙찰된 서울 관악구 신림동 ‘신림푸르지오’ 전용면적 84.8㎡(3층)는 이 같은 상황을 단적으로 보여주는 사례다. 해당 주택에 거주하고 있는 이가 소유자이자 채무자로 등록돼 있는 이 물건은 감정가 10억 4000만 원에서 경매가 시작됐지만 9월과 10월 유찰을 거듭해 3차 매각 기일인 11월 10일에서야 7억 2130만 원에 낙찰됐다. 매각가율은 69.4%에 그쳤다. 6월에는 동일 면적의 주택이 10억 5500만 원(5층)에 거래됐었다.

고준석 제이에듀투자자문 대표는 “감정가는 통상 6개월에서 1년 전에 산정하고 있기에 하반기 들어 매매가보다 감정가가 높은 사례가 늘었다”며 “앞으로 집값이 더 빠질 수 있다는 전망에 2번 이상 유찰이 반복돼 경매가가 시세보다 유의미하게 낮아져야만 비로소 응찰이 이뤄지는 등 낙찰가율도 크게 낮아지고 있다”고 분석했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

taek@sedaily.com

taek@sedaily.com